白谦慎:书法研究方法刍议

2014-10-07

编辑 : 雅维

作者 : 未知

浏览次数 :

大陆学术界(包括书法艺术研究领域)对理论研究方法的关注始于七十年代末,至八十年代中期达到高潮,以致一九八五年被称为方法论年。毫无疑问,对方法论的关注,不但刺激了人...

大陆学术界(包括书法艺术研究领域)对理论研究方法的关注始于七十年代末,至八十年代中期达到高潮,以致一九八五年被称为“方法论年”。毫无疑问,对方法论的关注,不但刺激了人们对研究方法的兴趣,活跃了学术研究的空气,也取得了虽然为数不多,但却令人鼓舞的研究成果。我常想,如果没有这十余年来学术界对理论方法的持续热情,像邱振中的《书法艺术的形态与阐释》这种以新的理论视野来关注和研究书法现象的比较成熟的著作,是不可想像的。但无庸讳言,在介绍和借鉴西方理论方法的过程中,也存在着一些值得注意的不足之处。

这些不足之处主要表现在:一、对西方学者提出的宏观理论关注的比较多,对西方学者是如何在研究具体的艺术现象中运用研究方法了解不够。二、在借鉴和运用西方理论方法时,一些研究者缺乏审慎的态度。第一点不足和人们长期养成的理论观念和习惯以及翻译事业有关。多年来,人们总是认为,好的理论应该是放之四海皆真理的。当信奉多年的理论不再被认为是唯一正确的理论后,人们开始怀着极大热情寻找其他的具有一般性指导意义的理论。回顾一下人们关注方法论最初的那几年,我们不难发现,科学哲学、由自然科学引出的理论如信息论、系统论、控制论、耗散理论引起了人们的格外青睐,人们对科学的理论在研究自然界和人类社会的现象方面所具有的普遍指导意义是很少抱有任何怀疑的。这些理论不但被引入了法学、政治学、史学的研究中,也被文学界和艺术界的一些学人奉为圭皋。喜爱大理论成为时尚。

由于大多数的中国大陆学者并不能直接阅读西文的学术著作,因此他们多借助翻译的著作来了解西方学术。而翻译者在选择西方的学术著作时,也多翻译比较宏观的理论,而对西方某一领域的学者是如何具体地研究本学科的问题则不大关注。翻译者的这种选择除了出于前述那种对宏观理论的喜爱外,大概还有这样一层考虑,即那些讨论具体问题的西方学术著作可能太专门而不宜为背景知识准备不足的中国读者所接受。正因为如此,中国大陆的书学论著中所引用的西方学术著作,多为朗格、阿恩海姆、贡布里奇这类纯理论性的著作。这些论著,很容易给不谙西方学术详情的读者造成这样一种印象,即西方的学者多是这样研究艺术和艺术史的。

如果说,上述的翻译介绍对当代中国的书学研究可能产生了一些负面的影响的话,我们大概可以这么说,这些负面影响主要表现为,在对方法论有兴趣的研究者的著述中,比较空疏的、提纲式的论述偏多,有理论关怀和见解的细致深入的个案分析则不易见到(我这里指的是书法史研究)。而这一问题不解决,很难取得书法史研究实质性的进展。我们不能老是把自己的思考点停留在书法和民族精神、文化特征、生命的意味的关系这类问题上。

那么,西方艺术史学者的一些比较具体的研究是否就具有方法论上的意义呢?回答是肯定的。比如说,目前西方艺术史界公认的最优秀的学者之一的美国加州大学伯克莱分校艺术史系的巴克森代尔教授的《十五世纪意大利的绘画与经验》一书,所谈为十五世纪意大利的绘画,却极有理论价值。在这本仅一百八十页的书中,巴克森代尔从当时人们谈论艺术时所使用的语言,艺术品的主顾和画匠间的合同,当时商业活动中的一些惯例等方面入手,展示了当时的社会经验如何给绘画活动以制约。巴克森代尔此书为西方学界从社会史的角度来研究艺术现象的经典。但在研究一个时代人们的社会经验和艺术现象、艺术家、艺术品的关系时,巴克森代尔并不是简单从一个大环境直接跳到艺术家、艺术品,而是非常注重中间环节。(这一点,在巴克森代尔的另一本著作《意图的模式》中有更为详尽的讨论(该书的中译本已由中国美术学院出版)。应该说,巴克森代尔的这一著作有很重要的方法论意义。

有方法论价值的具体研究,不见得在文中宣称运用了那个学、那个论。对西方社会学和政治学有所了解的人,读了黄仁宇先生的《万历十五年》后不难发现,黄先生于西方社会学有很好的素养,他在书中不动声色地运用了一些堪资借鉴的西方理论。在一个具体的研究中,研究者如何选题,从什么角度切入他关心的问题,怎样甄别和使用历史资料,他的研究又是以何种方式对学术界所关切的重大理论问题做出回答,都可反映出他的理论素质和学术功力。

西方许多学者的艺术史研究的特点,可用“大处着眼,小处落墨”来概括。这种“大处着眼,小处落墨”式的研究就是我称之为有理论关怀的个案研究。这种研究是具体的,可以具体到对一件作品、一种艺术现象作很深入细致的研究。这种研究同时又是有理论关怀的,因为它最终关心的是艺术品和艺术现象的意义(meaning),并期望通过具体的个案研究来对艺术史上的一些重要问题做出自己的回答。

有理论关怀的个案研究和纯理论研究并非水火不相容。实际上,当代西方艺术界所关切的一些问题,如艺术和社会体制或机构(institution)的关系,艺术和话语(discourse)的关系等,都和当代西方的思想家提出的理论密切相关。

因此,在起步甚晚、空白尚多的中国书法史研究领域中提倡多作一些有理论关怀的具体研究,意味着研究者既需要不断提高自己的理论素养,同时又需要对自己所研究的课题有相当持久的关注,辛勤地收集与之相关的视觉与文献资料。

中国大陆学术界在过去十多年借鉴西方理论的过程中暴露出的另一个不足是,一些研究者在应用西方理论时,缺乏审慎的态度。在此,我想借我个人的一些经历来谈些看法。

一九八六年秋,我到美国的罗格斯大学政治系留学。当时,系统论、控制论、耗散理论、协同论、哥德尔定律、模糊数学等作为新方法正在大陆学术界走俏,社会科学、法学、史学、文学研究、艺术研究等领域里都有人怀着发现新大陆的兴奋和喜悦在尝试着这些新方法。介绍者也常把这种理论作为代表国外学术新思潮的东西来宣扬。我在罗格斯大学上的第一门课便是《社会科学中的研究方法》。我惊诧地发现,除了系统论曾在五十年代至七十年代被从事政治学研究的学者借鉴过外(人类学等社会科学领域也有学者这样做),美国政治学界的学者对上述理论往往不甚了了,甚至毫无所知。他们在研究中所运用的都是和本学科的性质有近切关系的理论,如马克思主义的国家与阶级学说、社会学中的冲突理论、从经济学中发展出的理性选择的理论、心理学中的行为主义和社会化理论,以及游戏理论、大众政治理论等。以后,我转学至耶鲁大学学艺术史,也未见美国艺术史界的学者对上述在中国大陆走红的理论有什么了解。我这么说并不意味着中国学者要跟在西方学者后面亦步亦趋。在某一领域内西方学者不曾用过的理论,不见得中国学者就不能用。但是,像耗散理论、哥德尔定律、模糊数学这些由在美国工作的学者提出的理论在美国的社会科学和人文科学领域中没有什么影响,和中国读书人对它们的热衷,这种现象不值得我们深思么?造成这种现象的原因甚复杂,但有一点可以肯定的是,大陆的一些研究者在运用西方理论时,缺乏审慎的态度。最近读了一篇论模糊数学和书法的文章。文章在前半部将模糊数学作了一番介绍后,罗列了中国书法史的一些不确定现象,而后稍作评论,便算是运用了新理论。其实,对艺术中的不确定现象的研究,从心理学和语言学的角度来探讨要妥贴得多。况且西方学者在探讨文学艺术中的不确定性现象方面有不少卓有建树的成绩。

西方的理论可谓形形色色。有些理论的价值在于,了解和学习它们,是一种思维上的训练,可提高我们的理论素质,而它们的方法和现成的结论并不能十分贴切地运用到中国艺术史的研究中去。有些理论则可以为中国艺术史的研究提供直接的参照,如西方学者关于rhetoric(此词甚难译,一般译为修辞、言语,但在当代西方文学艺术的研究中,这一概念的内涵比中文的这两个词要更为复杂)的研究,则可用来观察研究中国书法史上存在的“修辞”问题。(关于这点,笔者拟有机会作专文讨论)还有一些理论,可以启发我们去关注中国艺术史上一些前人未曾细加思考过的现象。如近年来,研究艺术品的商品化、艺术家和赞助人的关系,一直是西方学界从社会史的角度来研究艺术史的学者们所关心的重要问题。受此影响,美国的中国艺术史学者中也有人专门研究商人对艺术的赞助、画家的润格等。在从社会史的角度研究中国艺术史的论述中,华盛顿大学艺术史系博士研究生龚继遂(龚毕业于北京大学哲学系)关于应酬画的研究独出机抒。龚继遂的研究无疑受到了西方艺术史界社会史研究的影响,但他没有把研究的重点放在商品画而是应酬画上,可谓别具只眼。从某种意义上来说,应酬画是一个比商品画更能反映中国社会文化特点的艺术范畴。应酬画不同于商品画,它不是用来买卖的,作画者和受画者之间所作的不是以银货两讫来完成的公开的金钱交易。这并不是说,应酬画的背后没有经济的动因,但作画者和受画者之间的交往是以一种“报”(报答、回报)的方式来进行和维持的。这种行为不仅可能有实际利益的考虑(有时并不那样直接明显),它还常包括着更为复杂的社会的、心理的、情感的因素。龚继遂的研究,对应酬画的类型、起源、社会功能、艺术特征都作了相当深入的分析,堪称师洋能化的好研究。

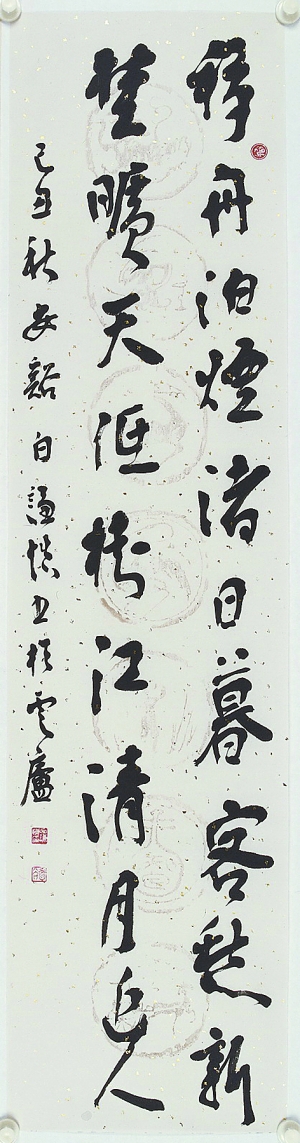

白谦慎 孟浩然诗

以上所谈,都是理论方法或理论框架的问题。但对一个研究者来说,并不是一旦对某种理论方法有所了解,便能“让学术的光芒照亮自己”,搞出好的研究。学术的功力,一些本学科所要求的非理论性的研究方法的掌握,都是可以直接影响学术质量的因素。对中国艺术史的研究来说,对于研究课题相关的历史材料的熟悉、甄别、考订都是极为重要的。而这方面的工作常被热衷新理论方法的人们所忽视。和西方艺术史研究相比,中国艺术史研究在文献的准备方面,尚有许多工作要做,而在处理中国的历史文献时,一些中国传统的治学方法,如考据学与版本学的方法,是值得我们继承的。陈垣先生说过,不懂些考证学,不曾搞过些考证,很难体会中国史学研究的甘苦(大意)。陈先生的看法是同样适用于中国艺术史的研究的。中国艺术史(包括书法史)研究中有不少看似“定论”的东西,实际上并不那么靠得住。以八大山人一六九四年开始在其书画作品上使用的花押为例,自清代顾文彬把这一花押释为“三月十九”亦即崇祯皇帝自谥的日子后,一百多年来,人们都把这一花押作为八大山人这一明朝旧王孙思念故国的例证。但我本人的一项考证表明,这一花押的原型是八大山人的叔叔朱谋垔刊刻的南宋薛尚功编著的《历代钟鼎彝器款识法帖》中记载的周代青铜器上的一个合文。这一合文读为“十有三月”,而非“三月十九”。又如,在提出“四宁四毋”这一著名书论观点的五言诗《作字示儿孙》的长跋中,傅山曾谈到他少年时得到赵孟頫的墨迹,没临几遍便很像,由此感到学正人君子难,学小人易。在《霜红龛集》的不少版本中,傅山的原话是这样的:“偶得赵子昂、香光诗墨迹,爱其圆转流利,遂临之,不数过,而遂欲乱真。”因董其昌号“香光居士”,文中的“香光”两字,常被解释为董其昌。有的学者在比较傅山和董其昌的书法时,据此大肆发挥,说傅山把董其昌和赵孟頫绑在一起批。但是,在乾隆年间张耀先刊刻的《霜红龛集》中,“香”后一字为“山”。所以,傅山见到的实际上是赵孟頫书写的白居易(香山居士)的诗墨迹。我们在傅山的孙子傅莲苏的友人王又朴的《诗礼堂杂纂》中亦找到了旁证。根据王又朴的记载,他在一七三○年拜访傅莲苏的学生、山西闻喜县的张质夫时(张是最早收集傅山散佚的著作并计划将其刊行的人,后因意外事故未果),在张的案头见到傅山的论书墨迹,王又朴抄录了傅山的论书墨迹,其中有上引的那段跋,“香”字后亦为“山”字,而非“光”。张耀先刊《霜红龛集》和王又朴《诗礼堂杂纂》,都早于其他几个版本的《霜红龛集》,加之傅山在同一段跋中称董其昌为“董太史”,我们可以肯定,傅山在跋中提到的是赵孟頫书白居易诗墨迹(或关于香山的诗)。我举这两个例子是想说明,中国传统的治学方法对我们今天的研究来说依然是很重要的。

最后我想说的是,对书学研究方法的关注和讨论,应避免造成这样的印象,即中国书法研究发展在目前的关键或当务之急是解决研究方法的问题。在我看来,文献资料(包括文字和图版资料)的整理、出版以及现代学术体制与学术规范的建立和健全,对推动中国书学研究和深入来说,都是至关重要的。这些已不在本文的范围之内,在此不详谈,容日后再作讨论。

本文原载《中国书法》,1995年3期

相关阅读

关键词 :

白谦慎 书法研究

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

图文推荐

书画展推荐

高清推荐

书画论坛热帖

国画论坛热帖