朱复戡_近代

朱复戡(1902—1989),原名义方,字百行,号静龛,40岁后更名起,号复戡,以复戡号行,鄞县梅墟(今属邱隘镇)人,迁居上海。幼承庭训,涉猎经史,好习书画。7岁能作擘窠大字,吴昌硕称为“小畏友”。16岁时篆刻作品入选扫叶山房出版的《全国名家印选》,17岁参加海上题襟馆,师事吴昌硕,与冯君木、罗振玉、康有为等过从甚密,获益良多。南洋公学毕业后留学法国,回国后历任上海美专教授、中国画会常委。新中国成立后,从事美术设计。

生平概况

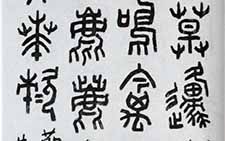

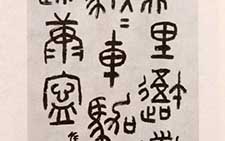

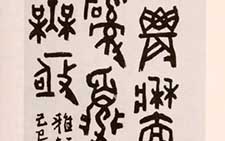

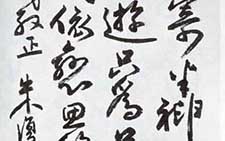

60年代由上海迁居山东济南、泰安,80年代返寓上海。历任政协山东省委委员、国务院发展研究中心国际技术经济研究所上海分所高级研究员、上海交通大学兼职教授、上海佛教协会顾问、中国书法家协会名誉理事、西泠印社理事等职。1989年,上海成立朱复戡艺术研究室,任名誉主席。同年逝于上海。书法四体俱佳,尤擅篆籀,厚重朴实,别具风格。篆刻得吴昌硕亲自传授,1922年出版的《静龛印集》由吴昌硕题写扉页。后又出版《复戡印存》、《朱复戡大篆》、《朱复戡金石书画选》、《大篆字帖》等。

书法生涯

朱复戡五岁时,父亲命其用毛笔蘸清水在青砖上练字,因为清水在青砖须臾即干,干了再写,便于反复练习。朱复戡幼年时懒,最怕磨墨,所以用青砖,免却磨墨之苦。六岁,从翰林王秉兰学习《说文解字》和《史记》,后又学其《石鼓文》。七岁为上海怡春堂写春联,每对两块大洋,而当时的吴昌硕先生的对联润格是四块大洋。有“七龄神童朱义方”之称。十二岁为日本船写“丰田丸”;为宁波阿育王寺写“大雄宝殿”横匾。

青年时朱复戡加入“海上题襟馆金石书画会”,时年17岁,为最小的会员。吴昌硕称其为“小畏友”。1919年,在北泥桥北京路瑞康里朱宅,一个自称姓张名爰,刚从日本学习绘画回国,在上海“九华堂”看到朱老先生的字画,十分心仪,特来投师。这就是后来赫赫有名的张大千。当得知朱义方是一位刚刚二十还不到的年轻人时才作罢。

神童朱义方的名字引起南洋公学(上海交通大学前身)总理张蹇叟(美翊)的注意,又得知也同为鄞县人,便四处打听。一次在波宁同乡会询问此事,对方正是朱先生的父亲,便提出相见。当父亲做好了准备,要带他去时,他说:“有人要见我,怎么还得去他那里?”小小年纪,表现出一副清高相。

张蹇叟主动做他的老师,耐心赐教,一直到老师晚年返故里定居之后。朱复戡故居中存有张蹇叟写给他的信近二百封,除了一些要他代书所拟贺件之外,内容多为指导他读书、为艺、做人。朱先生对这位恩师一直恭敬顺从,终生感恩不尽。张蹇叟老人晚年生活清逸,好交游,出于悉心栽培这位年幼的爱徒,带他会见过许多贤达名流,文坛大家。康有为好客,他的家里常常成为朋友们聚会之地,清茗散香,厅堂宽敞,或漫无边际畅谈,或切磋诗词文章,高雅文风,郁馥芳馨。座上常客有冯君木、朱古微(孝臧)、沈曾植(寐叟)、罗振玉、郑孝胥、徐乃昌(积余)、章乙山等。硕彦雅集,给朱复戡先生良好熏陶,得开阔视野,增长知识。几案上一只考究的宜兴壶,因爱其精美,不时注目凝视,渐至品茶,是从这里开始的。一日,学问家们反复推敲字句,他也即兴插言,将拟定的字句,再作更动,口出珠玑,令长辈们拍案叫绝。康有为称赞他:“江南神童,名不虚传。”

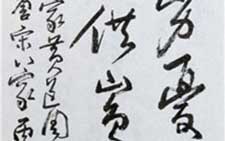

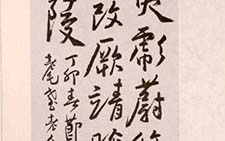

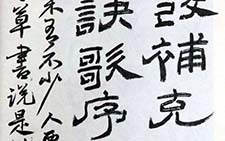

1982年1月朱复戡集中精力,将十余年苦心编著的《朱复戡修改补充草诀歌》定稿,最后书写一通。朱复戡对草书的草法特别重视,对古人也十分挑剔。他曾将《怀素自叙帖》在的不合草书法度的草字定为“错字”——于帖上为之修正,共76字。然后跋道:“伯英草圣,羲献继之,献不及羲,代有定论。怀素书学大令,略窥堂奥,便欲菲薄右军,固是狂僧;然其笔冢,差堪媲美池墨,功力自深,故与伯高、过庭并称唐草三家。…”朱复戡按照原草歌诀的体例形式,增补成《朱复戡修改补充草诀歌》。1982年冬重建《泰山刻石》

绘画生涯

朱复戡先生的绘画,仅就《朱复戡金石书画选》观之,人物画有《关羽》、《锺馗》、《李清照》等,山水画有《泰山云步桥》、《双烛峰》、《西海群峰》等,花鸟画有《牡丹》、《荷》、《梅》、《秋菊》等,禽兽有《鸡》、《鹏鵾》、《鹤》、《相马图》、《熊猫》等,题材广泛,意境深邃。写意或兼工带写的作品中,写实的形体与写意的神采相互交融,取西画之长,不失为道地的民族形式的中国画创作。马公愚评价他的国画之“独癖蹊径”,在于以篆书线条作人物、山水、花鸟、走兽等各种体材,“高古雄丽,冠绝前人”。在每幅画上都作一首相关内容的诗题字,以诗配画,富于内涵,是作品的另一特色。

朱先生与刘海粟早年结为挚友,两人先后旅法归来,朱先生应聘为上海美专教授,讲授金石书画。刘海粟主张贯古通今,融会中外;朱先生尤致力于弘扬民族艺术传统,上海美专是建于民国初年富于开创精神的学校,引进西方绘画,也造就一大批成就斐然的好国画家、书法家、金石家,朱先生等教授的影响极大。

1974年作七绝《题孙育孺画水墨牡丹》,诗后有一段附记:“济宁孙育孺,余执教美专学生,与来楚生、黄若舟同班,忽将五十年矣。今楚生充上海画院画师,育孺任中央艺院教授,若舟任上海师大教授,学得其用,皆有成就,甚欣慰也。

七十年代末,西泠印社举行建社七十五周年社庆,印坛名家在杭州雅集。又得与几位美专同仁相聚,分别多年,一旦重会,格外欣喜。适为方介堪寿辰,朱先生赋诗致贺:

昔共美专执教鞭,忽然五十有三年。

西泠重见逢华诞,耄耋延开诗百篇。

《寿方介堪八十》

见故人,思华年,引起对往昔深情的回忆。

马孟容是美专教授中才华横溢的花鸟画家,为他的一幅画,朱自清写出《月朦胧鸟朦胧帘卷海棠红》一文。他与朱先生友善,谈起有个弟弟马公愚,学业有成,从永嘉故里初到上海,意欲请作帮助。

1971年,朱先生作《悼马公愚》诗序有云:“永嘉马公愚,字冷翁,与其兄孟容,禀承家学,皆以书画斐声浙瓯。冷翁尤工篆刻,力追秦汉……所作各体书并与刻画,冠绝一时。1925年间,先后来上海,时我与孟容同执教美专,一日引冷翁来,拟在沪问世,嘱为提携。遂时过访,相互切磋,纵谈古今,所见略同。”

朱先生晚年与刘海粟友情益深,还有济南黑白龙、上海黄若舟等美专学生过从较密。至此,美专师生在世者,已寥若晨星。

全 部

文 章

高清作品

图片图集

精彩视频

文章

高清作品

图片图集

精彩视频