书

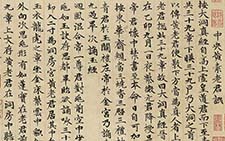

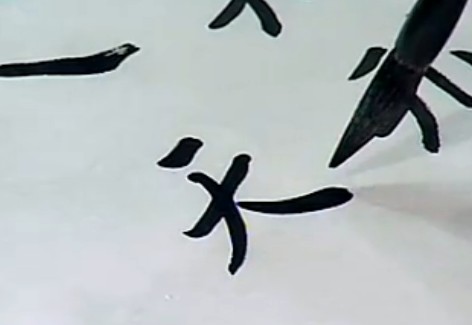

下面谈他的字。前面已经说过,他十分功夫,四分读书,三分写字,三分画画,可见他在字上花的功夫并不少。在他的自叙中有这样关于临池学书的一段:“为学当转益多师是我师,集众家之长,而加以化,化为自己的东西,画如此,写字亦如此。字切忌熟面孔,要有独特的风貌,而临摹诸家也要选择点画风神面貌与自己个性相近者,重点要看帖,熟读其中结体变异,点画起倒的不同寻常处,心摹手追,默记在心,然后加以化,化为自己的面目。我初学魏碑,继写汉碑,后来写兰亭,在重庆时每日临神龙兰亭两通,最初学杨凝式,旁参苏米以畅其气,但我对此诸家也未好好临摹,不过熟看默记,以指画肚而已。杨凝式传世真迹不多,我尤好卢鸿草堂十志跋,但也未临过,不过熟看而已……我学杨凝式不欲亦步亦趋完全像他,大之有人看到我的书体,不知其所从出。”平心而论,他的字确乎迥出时流,卓然有大家风范。可是不知是什么缘故,有的地方书坛硬是排挤他,甚至还挖空心思提出一种非常巧妙的说法:“陆俨少的字是画家的字。”言下之意,无非是说:这样的字,出于画家之手自然是不错的了,如以书家的标准来衡量就嫌不够了。这种纵横捭阖的手法真可说别具匠心。事实上确有那么一帮人成天看惯了庸脂俗粉,以他们的学识水平和文化素养来说,要他们接受清水出芙蓉天然去雕饰的作品,就未免要求太高了。那么,陆老的字究竟好在哪里?我想有这样几条:即险而不失,质而不怪,厚而不滞,自然而不粗率,富变化而不做作。

书谱云,既能平正务追险绝。然而要做到履险如夷自非易事。尤以行草最易失之缭绕(如明代解缙)或脱易(如明代张弼),而陆老的行草,既无缭绕之病,更无脱易之失。我们通过一些古人书风的比较或者对此较易领会,如赵字过热,而董则略生,文徵明过平而不若三桥之富跌宕。所以熟是书之大忌,实际上熟则近俗,而陆老的字,可说了无俗韵。

就其总体来看,我以为是质而不怪。他和元代杨铁崖可说异曲同工,即倔伟浑穆,然而却不怪诞。在他的行草书中,人们仍然可隐约地领会到魏碑汉分的体势,如他署名的陆字,显具猛龙黑女意态。

就其用笔来说,则沉着厚重。千数百年来,行草书多奉二王为圭臬,几乎后世书家无一不研习过兰亭、圣教。尽管如此,但各人在领会上参差不一,大体上可分为两种类型:即或以飞灵妍媚出之,或以沉雄遒逸出之,前者以赵、董为代表,后者以颜清臣、杨景度为代表。如果撇开兰亭、圣教反复玩味行穰、姨母、寒切、奉橘诸帖,我们就会觉得还是康有为判断得对,即只颜杨两家与二王神理相通。陆老取法乎上,而且他深深懂得要善学古人,必变其面目始能得其神理,难能可贵的是他不仅看到杨是从颜入手上追二王的,而且还看清杨是如何自出新意的。于是他又在对前人各有取舍的基础上自立面目,形成一种点画沉着而间之浓纤,体势倔伟宽博而不傲举怒张,行笔流逸自然而不粗率,通篇富变化而不做作,看来信手命笔,若不经意,却无丝毫逾规矩。这样一种自然潇洒与严谨质拙糅合在一起的独特书风。正由于富于内涵,所以不仅使人乍看之下就会为其超尘绝俗的风貌所吸引,更会使人在反复观看之后感到韵味隽永,视久愈无穷尽。我这里试举陆老三帧书作以飨读者:

一、杜甫秋兴诗意图卷中陆老手写杜公秋兴诗书作。从这几幅行楷中可以看出内含的兰亭笔意。

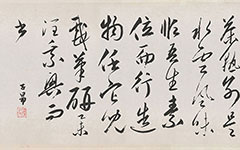

二、行书小手卷,这是给我印象最深的精品。上述诸优融合为一,洵为仅见。

三、赠任书博梅竹立帧题识。好书好画,相得益彰。真是雅韵欲流,令人爱不忍释。

画

最后谈画。海内外对陆老画的介绍可谓多矣。所有这些文字都是专家所撰,都有见地,这里我仅从个人欣赏的角度,谈一点陆老画的读后感受:

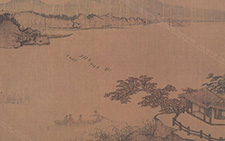

中国的绘画,早在战国时期已经具备相当规模。韩非子《外储说》中记载周有画家在竹叶上为国君作画,三年始成。从《楚辞》天问篇中可想见楚国壁画之宏伟。但今世我们所能见到的流传有绪的名迹,最早的是东晋顾恺之《女史箴图》、隋展子虔《游春图》、唐王维《雪溪图》等,实则说来,国画的画法大备在北宋。其后世代相传不绝如缕。应该说对国画的欣赏品评很不容易,可是欣赏品评又极为重要,因为它关系到国画的发展。长时期以来不少人对国画的欣赏品评包含着一定的赏古成分,这应该同必要的传统继承区别开来加以排除,就国家拥有的公众来看,其中有部分人比较保守,概括言之,即唯国粹观点。持有这种观点的人,似乎认为既称国画,总要完全符合国画的传统规范,否则就不好。在这些人的心目中,源远流长的国家传统是至高无上的。要发展,也只能是符合传统的发展。这当然是年长者居多,但也并不是年纪大的人都如此。近几十年随着世界观的改变,不少人在审美上也有变化。这样,又出现了一批激进派,激进到对四王都不屑一顾,这或可称之为传统否定派吧。在他们看来,要发展就必须从根本上否定传统。我个人以为,这两种态度都不正确,但也很难说服他们,自从见到陆老的画以后,我认为有了说服上述两派人的最好论据。它生动地告诉所有的国画爱好者,死守传统不要创新是没有生命力的。而完全抛开传统的“创新”也是无本之木,肯定也是搞不好的。因此,正确的方向也只能是在掌握传统技法的基础上,外师造化,中得心源,有所取舍,走自己的路,做到来自生活,高于生活。而陆老正是能够在几十年的创作生涯中把握住这个方向,从虚实相生发,具象和抽象相结合当中,创立了自己的独特风貌。

台湾的《雄狮美术》曾重点介绍陆老的画。其中有一段描绘得很鲜明:“走传统路线的人喜欢他的画,是由于他曾深入钻研前人的创作技巧与心得,又融会贯通地把它发挥得淋漓尽致。总之他是位能入能出的画家,他的笔墨功夫,实际是将宋元之法集中于一身,他学宋人以取其法度,而归宿于元人以尽其变。新派对陆俨少的画也大感兴趣,原因是被他的画幅中所具有的抽象意味吸引着,说实在的,有些作品如果不加上房子与点景人物,根本就看不出究竟是何物,抽象得很,从大处去看陆俨少的画,首先看到许多的白面块与白条子,又看到许多黑面块,这些黑白对比互相交织成一幅幅奇特的景象,合整幅画充满了动荡之势。”

我以为这一段前半部完全正确,后半部只写出一些直观,因而有必要作一些补充:我以为有些技法古以有之,只不过陆老更加以生发变化。譬如说,渍黑为阴,留白为雪等等,事实上陆老画中的抽象部分,即所谓黑白面块也者,俱有寓意:或为云霭的浮动,或为瀑布溅石之近景等等。观赏者或于远处或于近处细审之当能看出端倪。何况一幅画其中的具象部分与抽象部分必须有机结合,始能构成完美的整体,而陆老在这个结合的处理上是一贯严谨的,所以通过具象就能在很大程度上揣摩出抽象。陆老自己也说:“如使览者看不出所画为何物,完全抽象,这绝对不是我们的方向。”

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>