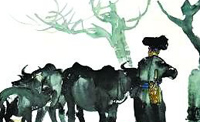

上图:刘大为作品《晚风》

在艺术创作呈现多元化的今天,如何从艺术本体产生过程中寻求艺术创作的规律性问题,从而提高自己的思想认识水平和理论水平,是当代画家们不可回避的重要课题。

现实生活是文艺作品取之不尽用之不尽的唯一源泉,这已是人人皆知的道理,只有不断地贴近社会生活和走进大自然的现实中,才能为自己的艺术不断注入新的生机。然而在相当长的一段时期,把艺术视为现实生活的直接再现,把生活的“源”与艺术的“流”主、客体关系混为一谈,忽略了艺术再创造过程的重要意义,因而这样的作品是短命的,它随着现实生活和艺术作品的转换迅速消失。艺术创作实践表明,只有不断地、反复地从生活中去寻觅发现自己感动的东西,激起创作的灵感,从而提炼、概括深化主题,进而完成艺术加工,才能创作出打动观众心弦的作品来。

艺术是以画家生命扩展为底蕴的精神产品,画家情感的不真实体现于艺术中,必然是虚假,其作品必定是“伪劣”。当捕捉到表现的题材时,还要从特定生活圈子里走出来,远离局限的世界里,以更高的艺术境界,寻求完美的表达形式和语言,这种艺术形式和评议的再创造,决非是生活本身所寓予的,是画家的艺术素养、艺术知觉、才能智慧的结晶。那种只简单地贴近生活,模仿生活,被动地抄袭生活,不会进入艺术创造的殿堂。所以,剖析艺术作品产生的复杂过程,可以清楚的看到,一方面没有艺术的再创造,不成其为真正的艺术;若只有空洞的形式,没有感人的内容和无作者情感的投入,是没有生命力的,也就不能得到观众的共鸣。从这个意义上来说贴近生活,只能是艺术创作的初步阶段,只有在生活的基础上高度地概括,升华,去伪存真,铸矩出生活的本质,使作品更典型、更强烈、更带有普遍意义时,才是艺术创作过程的终结。也就是艺术不能等同于生活,艺术创作要发挥艺术家的主观能动作用。从艺术的再创造角度看,艺术又要远离生活、超越生活。

由于某种逆反心理,现在有些画家不大愿意谈论创作与生活的关系了,而且对深入生活似乎也失去了热情。

有这样一种认识:认为生活提供创作的只是题材,深入生活,就是去搜集这些东西。其实不然。生活给予艺术家们的还有比题材更重要的东西,这就是激情和灵感,风格与个性。在画史上,唐代大画家吴道子观裴旻将军舞剑而壮自己的豪气,尽去犹疑,赢得了“吴带当风”的美誉。宋代大小米所以能在山水画上别开生面,自树一帜,创立了“米家云山”的艺术风范,米友仁曾在《潇汀奇观图卷》中题道:“大抵山水奇观,变态万层,多在晨晴晦雨间,世人鲜复知此。余生平熟潇汀奇观,每于登临佳处,辄复写其真趣……”清代大画家石涛在他的《苦瓜和尚画语录·笔墨章第五》中讲得更为具体:“山川万物之具体,有反有正,有偏有侧,有聚有散,有近有远,有内有外,有虚有实,有断有边,有层次,有剥落,有丰致,有飘缈,此生活之大端也。故山川万物之荐灵于人,因人操此蒙养生活之权,苟非其然,焉能使笔墨之下,有胎有骨,有开有合,有体有用,有形有势,一一尽其灵而足其神!”

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>