二、研究方法:从“大胆假设”到“小心求证”

在浩浩荡荡的中国学术史潮流之中,一种所谓的纯理论、思辩式的研究与一种所谓微观、实证式的研究,始终是处于一种此起彼伏的消长之态。如同西方的定量研究与定性研究、经验研究与思辩研究之争,其实在中国学术史上颇多类似的争论。从早期的“今文古文之争”到后来的“汉学宋学之争”,便一再挑起“名物训诂”与“微言大义”的二元对立;从宋明理学到清代的朴学,又有所谓“小学”对于“空疏学风”的不满和反动。以至于今天我们完全可以沿着这样一条“虚学”与“实学”的消长互动出发,找到一条解析整部学术史的内在脉络。

尽管往往所谓的“实学”更能引发人们的理解之同情,以至于在历朝历代的学术争辩中更容易博得人心而占据上风,但有些诡异的是,很多津津乐道于考据、实证等等“实学”研究方法的呼吁和倡导者们,往往自己恰恰没有做过相关的研究;而那些真正投身于“实学”并撰写出研究著作的学者则似乎并不愿意去介入这种形而上的论证。本书作者正是这样一位学者。

祁小春先生早年毕业于中国人民大学,并留校工作于古籍研究所。中国人民大学的历史研究,是其研究力量最强的人文学科领域之一,其清史专业更是本学科翘楚。祁先生在这里耳濡目染,打下了历史研究的史料与文献学基础。此后祁先生东渡扶桑,在立命馆大学先后获得文化史专业的硕士和博士学位,日本学者所独有的处理史料问题抽丝剥茧式的细致与严谨的姿态,塑造并成熟了祁先生书法史研究的治学风格与方法。这并不仅仅是指作者在日本的研究条件使得他得以目鉴许多收藏在日本的王羲之传本书迹、西域文书等实物,也不仅仅是指作者对于日本书法学术研究的历程,特别是在王羲之研究领域中的进展熟稔于心——这些当然是其他中国研究者所不具备的条件,但在笔者看来更重要的是,上世纪80年代以来,中国书法界在译介日本书法学者的著述方面并不可谓落后,早在1985年,陈振濂就翻译了榊莫山著《日本书法史》(上海书画出版社),北京大学中文系教师卢永璘更是翻译出版了中田勇次郎的重要学术著作《中国书法理论史》(天津古籍出版社,1987),然而在中国真正传承日本学者衣钵,体味其治学方法之精华并且孜孜于研究实践者,祁小春先生可谓当今之一人。

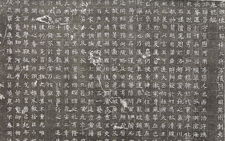

在当代史学所讲求的“小心求证”这一科学姿态方面,《迈世》在文献学和考据学学科交融方面也为书法研究者做出了一种表率。可以说,作者对文献下了大量的功夫,同时在考据方面也积累了大量的工作和心得。在文献方面,正史中的史料当然是必不可少的参照,作者对此也进行了详尽的梳理,并且他所关注的并不仅仅是正史中作为书法家的王右军,而且还包括温韬、郑玄素这样与王羲之作品的传播方面关系密切的历史人物。除此之外,作者又对隋唐以降大量书画论、笔记、札记乃至诗文中的资料尽行钩稽,可以想见作者在海外写作搜集史料时所付出的大量精力。这在某种程度上不但大大增加了文章的论据和结论的说服力,也为后来的研究者进行了必要的准备,成为学术史上“绕不过去”的一个阶段性的路标。

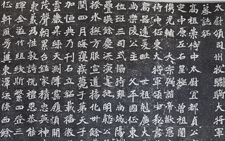

其中尤其值得一提的是作者对于传本王羲之尺牍的考辩和整理。这方面的研究缺乏前车之鉴,作者考辨的难度是显而易见的,但尺牍以往在学界仅仅被当作书法和一种形制来观照,而作为一种史料的尺牍所提供的信息却是当代学者的新发现。在这方面,作者所进行的研究和积累不仅仅体现在书中《王羲之尺牍研究》上下两章中形成规模的研究成果之中,还体现在汇编于《山阴道上》一书中作者大量的研究丛札里面。这种进入研究之前的基础工作的细致和彻底,保证了作者在王羲之研究领域中成为专家的技术条件。

在考据方面,作者承续清代乾嘉朴学考据风气之正脉,而又结合当代成果有所推进。作者在充分参考陈垣、胡适、陈寅恪、钱钟书等前辈学者史学成果以及杉村邦彦、中田勇次郎等书法界学者研究的基础上,以新的视角提出了“寻求理解而非定论”的学术主张。可以想见,在目前传世文献和出土史料所提供的研究条件极其有限的情况下,作者的这一主张很有可能成为未来相当长一段历史时期内王羲之乃至整个中国中古时期书法史研究的一道“不二法门”。

然而,其实所谓“虚学”与“实学”的区分,本身只是研究理路与学术品性的不同,本身并无高下轩轾之分。正如中国画布白中的“虚”与“实”,各自有各自的用武之地,不可互相偏废。并且,不去挑起学术史上的“汉宋之争”,不去在理论层面上纠缠方法论的问题,并不意味着作者不重视研究方法本身。事实恰恰相反,关于研究方法的讨论几乎是本书每一章的重要环节。这是因为,如果研究方法论的范式层面得不到实质的更新,则对王羲之书迹真伪、信疑一类问题的实质推进工作仍然很难获得进展。但问题在于,学术创新的标志,并不见得就是就这些人云亦云的老问题提出什么耸人听闻的“新”结论,而很可能恰恰体现在看作者是否在研究方法论、观照视角以及问题意识等方面给学术界提供了一些新的启示,并据此进行操作撰写出有分量的研究成果。

祁小春先生正是不断在提炼和总结研究方法的同时,还乐意于将此种研究方法放在研究实践中加以检验。本书中的几个研究所使用的很多研究方法,正是其在实践之后所得出的经验之谈。并且更加为人所称道的是,在这个善于谈论方法和方法论的当下美术史和书法史研究领域中,这样的著作显然要比纯粹的呼吁更加令人信服。由此观之,《迈世》一书就与白谦慎《傅山的世界》一书有着类似的学术史意义了。只不过对于本书作者来说,由于年代久远,研究者众,他所面对的研究对象要远比明清之际的傅山复杂得多。

尽管在相关领域的研究中祁小春先生个人探索所达到的深度和视野的广度已经远远超过六十年代的“兰亭论辨”甚至是八十年代以来的几次王羲之研究的高峰,但他仍然在下结论方面保持了一种审慎的态度。他常常根据现象谨慎地提出自己的看法,在全面综述和评价诸家观点的基础上,以全文注释与正文文字相仿佛的篇幅进行分析,但也仍然只是谨慎地表明本文写作目的在于“提出疑问”,以待来哲。某种程度上,这种基于法理学“疑罪从无”的论调以及“不求定论”的审慎态度,也成为新一代研究者在既有材料不足以支持定论的前提下,面对“兰亭论辨”遗留问题时的普遍姿态。对于已经与人类智慧激宕、博弈太久了的“二王”研究而言,任何一点点新的证据的积累都是令人兴奋的,而事实上,当事实的积累使得人们的认识更加向真理靠近的这个过程,也许远远比一个简单的结论更加耐人寻味。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>