江流有声,断岸千尺——文徵明与《赤壁赋》(3)

2013-12-10

编辑 : 秩名

作者 : 东方早报

浏览次数 :

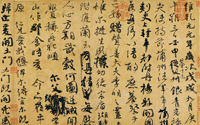

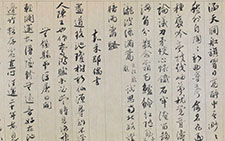

嘉靖壬子七月三日,闲录一过。其中与吾子之所共食,旧多作适,余从亲笔改定。按《左传》:食,销也。坡集中有答人问食字之义云:如食邑之食,犹言...

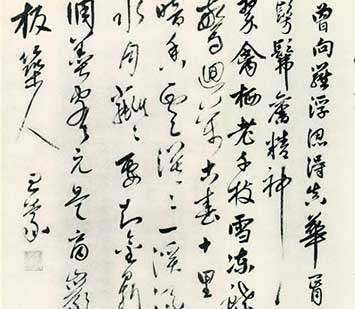

嘉靖壬子七月三日,闲录一过。其中“与吾子之所共食”,旧多作“适”,余从亲笔改定。按《左传》:“食”,销也。坡集中有答人问“食”字之义云:“如食邑之食,犹言享也。”长洲文徵明识。

由此可见,文徵明对苏轼的生平事迹、艺林掌故以及东坡文集确能够如数家珍。

笔者在整理文徵明相关“赤壁赋”题材作品时发现一个有趣的事情。无论是存世作品还是《年谱》中提及的作品,创作年代都在文徵明六十岁之后,即为其短暂的赴京任职之后的作品。众所周知,文徵明一生“凡十试有司,每试辄斥”,这令出身书香世家,时称“吴中四才子”的文徵明备受打击。直至五十四岁,由巡抚李充嗣举荐,文徵明才以岁贡待诏翰林院。在北京的日子,文徵明参与《武宗实录》的编修,各种应制文书之乏味,早朝当值之辛苦,加上耳闻目击廷杖之酷毒、权臣之险恶,令他对于仕途心灰意冷。当时编就的《京邸怀归诗集》里,就有一首《感怀》云:

五十年来麋鹿踪,若为老去入樊笼。五湖春梦扁舟雨,万里秋风两鬓蓬。远志出山成小草,神鱼失水困沙虫。白头漫赴公车召,不满东方一笑中。

文徵明曾两次上书要求辞官回乡,并在给家人的信中表达了更为迫切的心情,这种仕途上的不如意恰与苏轼的经历相似。苏轼半生颠簸,命运坎坷,更因“乌台诗案”被贬黄州(今湖北黄冈)团练副使。1082年秋、冬,苏轼先后两次游览了黄州附近的赤壁,写下两篇《赤壁赋》。其实,苏轼所游的是黄州赤壁矶,并非三国赤壁之战处,但是当时心情所至,借由此景写下了名篇。这种心情与文徵明的进退之心是契合的,这或许就是文徵明一生偏好“赤壁赋”的另一个原因。

相关阅读

关键词 :

文徵明

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

头条推荐

书画展推荐

高清推荐

视频推荐

书画论坛热帖

国画论坛热帖