五、日本所谓“东方画”(或日本画),既有中国画的渊源,也有对西画的借鉴,徐悲鸿对它们的选择和评价以形象的生动、布局的合理为主,评论标准、评论风格以及行文风格与其之后的《评文华殿所藏书画》、《故宫书画展巡礼》等类似。如果说其观展类评论文章的风格形成于这篇文章,应该不为过。

六、徐悲鸿对于日本花鸟画坛已成定格的“写真”追求虽认同,但终觉与中国花鸟画相较不足为奇,这应该是他认为中国花鸟画独步世界画坛观点的最初表达。

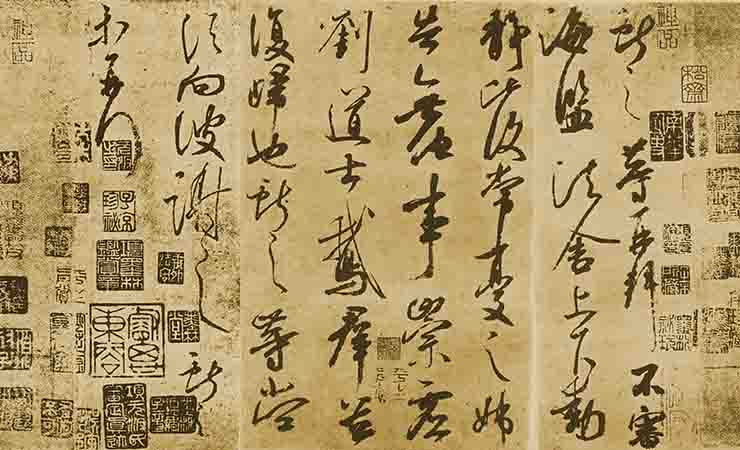

七、行文中,徐悲鸿对日本画坛最为认同的,莫过于山水画,较之中国画坛的一味摹古,他认同日本山水画对于风雨、晦晕、晨夕、日落、月没等无不具实写出;近景树木可以辨认出树种;远景亦依据实景将水线、远山画出,而非如“守法者”般概念;楼阁也非用“方法”安排而成;形象更非故作丑怪,等等,并认为即使中国古代山水画与之相比也未见得“称盛”,其为艺为学是进步的,更是不容轻视的。这些观点竟与他回国后不久的《中国画改良论》中“风景画之改良”有明确的承接关系。

八、文中特别提到日本的美术学校,赞赏日本将美术学校设置在上野公园,与博物馆、动物园为邻,使得可以就近观察和描摹,从实物中锻炼描绘的技能,而不致被古法迷惑,认为是“合乎世界进化原理”的可取之处。

九、文中还对围绕“日本文展”形成的美术创作的良性循环感叹不已,认为如竞赛般的文展一方面使画家们须拼尽几个月功夫努力创作、争取入选,无暇满足社会要求,使该展成为选购的难得机会;一方面主管方通过奖赏制度,使其中优秀者得以“身价十倍”的丰厚报偿,不仅可以再接再厉,更可以鼓励整个画坛参与到这场竞争中,形成一种良性循环。这里有一句话很有意思:“故国家不必定设画院养画家千百,而其术自进步也。”此“画院”当指以宋徽宗为主的北宋画院,以皇帝为首的国家用建立画院养画家确实是成就宋代绘画辉煌的重要因素,生逢其时当是画家的幸运,徐悲鸿当不无欣羡和向往,实际上,徐悲鸿终其一生都绝非仅仅关注自己的创作,而是在渴望国家对美术的重视,进而靠着国家这个后盾复兴到唐宋美术般的辉煌和重拾在世界美术中的地位。而此时他所面对的日本画坛所达到的繁盛显然出于另一种机制,一种更现代、“进步”的机制,并断定这种机制加上博物馆、动物园、精印刷、佳色佳绢佳纸等各环节,昏昏然自我陶醉的中国艺坛即便有一万名有志美术之士、投资两亿元、立刻行动起来,尚需“哀告之曰:暂待十年”。

十、接下来需要回答的问题是:对日本画坛如此褒扬的徐悲鸿何以没有走上“岭南三杰”融合中日的所谓“折中”之路?这在该文中似也可寻出一些思路。文中有多处对日本画坛的微词,如认为岛田墨仙所作三幅对《至圣孔子四哲图》中“孔子无须,与所见吴道子等古作不符,殆失据”;认为有所耳闻的三井万里的《张良退楚兵》,“服制无据,人非张良(因良美),图尤劣”,“所见不如所闻”,不免失望;寺崎广业的《白马山八题》更是“纯弹古调”,既不入理也无趣,等等。不仅如此,更为甚者,是他对该展中92件之多的西画,仅肯定了其中4件,认为“其余可观者殆少”,主要问题在于对物象“不择精粗美恶”、“画题不择”,一概“率意挥写”(“率意”是他历来痛恨的),缺乏匠心和精心,很难成为“佳构”。不难发现,这个观点在他1918年的《画之美与艺》中有更充分的表述——画须尽艺尽美,须寄兴、陶情、存趣,须取舍与安排,甚至可以“不必实有其事”等等,此番论述很可能针对的就是日本西画画坛的上述问题,至少是日本所见触发了他的这类思考!更为重要的是他对日本西画界“略写洋画,即喜为之(吾责之殆深,进一层,若以中国美术界现状论,较其病处,当低四五层)”颇不以为然,认为这种西画功底的太过欠缺,直接造成乏善可陈的现状,而这应该就是首重造型准确性的徐悲鸿走上与“二高一陈”不同的融合道路的分岔口,有意思的是,这个分歧竟早在1917年就如此明确了!以上种种即是《悲鸿自述》所概括的:“觉日本作家渐能脱去拘守积习,而会心于造物,多为博丽繁郁之境,故花鸟尤擅胜场,盖欲追踪徐、黄、赵、易,而夺吾席矣,是沈南苹之功也。惟华而薄,实而少韵,太求夺目,无蕴藉朴茂之风。”

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>