我们发现,几乎没有第二个画家关注过日本的“古典”与法国的“古典”的不同,为什么?概而言之,是因为一般中国画家去日本主要是学印象派、野兽派等现代派的,而徐悲鸿是要学“古典”的,在他眼里日本的古典至少是不正宗或有层次差异的;“高剑父们”是从日本画法中找那些与中国画法相近的东西拿来用(折中、融合),而徐悲鸿是在找一个跟中国画法完全不同的古典画法。过去的历史告诉我们,对中国造成影响的是徐悲鸿选择的这条路,而不是“岭南”。

在赞美庄田鹤友《月四题》时,他的评价是:“可与欧画竞美!”总览全场,独此一份,算是最高评价了,可见在他心中“欧画”与日本画的等级之差。以他当时年轻气盛之心,焉能如“二高一陈”退而求其次,止于对日本画的借鉴呢?!

更可寻味的是开篇语:“日本人之于工艺也,自夸为东洋之独逸;于美术也,自夸为东洋法朗司,间尝自揣,只吾之不进耳。彼进固猛,然亦讵能一跃而跻于斯,固未敢心许之也。……所谓独逸,吾不知,至所谓法朗司,吾颇欲一觇其为法朗司者”,难道其中不是分明有“不服”与“不屑”么?不是分明可以读出晚清以来民族主义者对日本又爱又恨的潜台词么?怀着这样的心情会有去“游学”的敬意么?我又好事遍寻徐悲鸿的文字,除《悲鸿自述》外,仅1926年在上海大同大学演讲之《古今中外艺术论》中对日本画坛有所提及,不妨说,自留法归来,至少在徐悲鸿的理论思考中,日本几乎不在他的视野之内!但是,这不意味着在具体的创作思路甚至方法上全然没有对日本的借鉴,这种言论与实际行为的差距在倚重理论的徐悲鸿身上并不鲜见——他在言论上对日本的回避,概而言之,是中日交战的现实和民族主义情结使然。

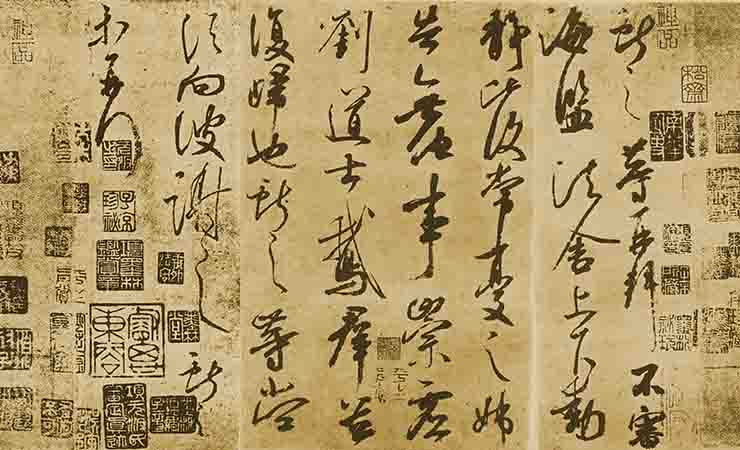

1918年,徐悲鸿以《画之美与艺》、《评文华殿所藏书画》、《中国画改良之方法》集中亮相中国画坛,我曾惊异于这种毫无铺垫的成熟,该文的发现让我找到了合情合理的脉络,该文呈现的思考、认知和选择竟早早决定了他一生的道路、成就和影响!

再读《悲鸿自述》,第一次对“岁丁巳,欧战未已,姬君资吾千六百金游日本”之“游”倍觉醒目,我们是否将之一厢情愿地理解为“游学”,而它更应该是“游览”呢?这类的误读在徐悲鸿研究中是否还有?而这种总是有意无意地溢美被研究者的做法是否又普遍存在于整个美术史研究领域呢?在此不展开谈了。

行文至此,我倒真要附和徐悲鸿的“观光”之说了!

(作者系中国艺术研究院美术研究所研究员)

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>