不可一味附庸“展厅效应”

美术文化周刊:关于书法审美变化,专家不约而同认为现今进入“展厅时代”,这种变化的内外因是什么?

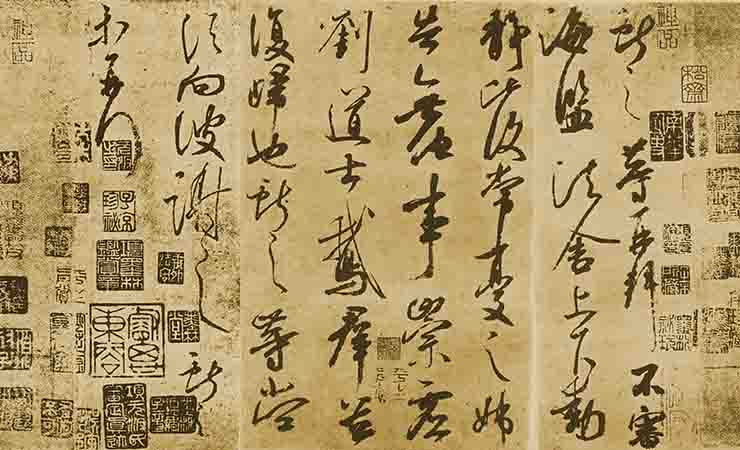

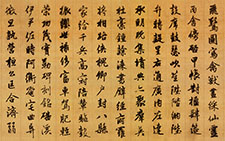

李刚田:过去书斋时代的书法不像今天很多作品是鸿篇巨制,那时多为小品,在窗明几净的书斋中,在掌上、案头赏读书法,其特点是“口诵其文,手楷其书”,这种将文词、笔墨、人格糅合起来的审美方式,是中国古典哲学思想中天人合一,真、善、美合一理念的表现。在欣赏一件书法作品时,不单单是对技巧形式的解读,文词的内容以及作者的气质、人格都将对书法审美有影响。

古人的书法是以“人”为核心,作品顽强地体现着人的“在场感”。举个例子,我们现在走进博物馆,一个厅在展出当代书法作品,另一个厅是馆藏的明清书法作品,当我们看过当代作品再走进明清展厅之时,会有怎样的感觉?反差应该说是极大的。当代书法展厅中众多作品在形式上争奇斗艳、标新立异,各以独立的形式风格彰显其个性,这些形式给人们带来的更多是对眼球的刺激,而不是给人以心底的震撼。当我们走出这个展厅后,每个人的个性表现难以给读者留下深刻印象,反之给人以雷同之感。这是因为当代创作聚焦于作品中个人的形式风格,而忽略了作品所蕴藏的内在文化和人格魅力,使得当代书法创作整体上出现雷同的现象。走进明清书法展厅,在对作品的细细品读、对笔势的细细玩味之间,有一种与古人“晤言一室之内”的感触,这里虽然表现出不同书家的不同笔法、体势乃至审美感觉,但没有太多的形式张扬,而是通过笔墨自然而然地透露出不同文化风格和书家不同的气质秉赋乃至人格魅力。

“展览体”失却自然本真

美术文化周刊:流行的展览形式会对当代书法创作产生怎样的影响?

李刚田:当代书法处在大繁荣大发展时期,书法展览是重要的推进器。其形式也引发了当代书法从创作本体到学术理念,以及书法生态环境的深刻变革。

当下展览时代的书法创作,更多聚焦于作品的形式构成之美与笔墨的表现力。展览中的书法创作突出形式而淡化其他创作理念,这决定了一切与创作形式有关的技法都在强化、发酵、发展,而与形式美关系不大的技法都在淡化、萎缩、变异。章法上突出了其设计性和美术性、工艺性的特点,夸张了黑白对比的效果;笔法上则强调个性化的点画质感而异化了传承的笔法程式,淡化了点画之间的笔势关系;结构上更是突出夸张变型的特点,解构经典样式,以求出奇制胜的效果。作品空间构成之美的强化与沿文辞与笔势展开的时序美的弱化,使展览时代的书法变得只可视而不可读,形式设计性的强化与自然书写性的弱化使展览书法弱化了自然本真。

时下为顺应展览,在创作中生出了“展览体”书法。这种形式的书法解脱了“文”与“人”的载荷而称之为“纯艺术”。这使得书法创作不但与文字的表意功能疏离,而且远离了当下人的社会生活,远离了社会人群,与社会大众的审美需求渐行渐远。一些创新者为了求新求异,只求不与古人、时人、别人雷同而悖离了美的基本规律。只求新与奇而不顾美与否,只有刺激人眼而不求感动人心。“展览体”如同走T台服装表演,只可存在于舞台而不能使用于生活。当下书法的种种表现、书家的创作态度乃至生存状态,值得我们在“热闹中著一冷眼”。

媒体应有担当与远见

美术文化周刊:专业媒体在推动中国书法发展中应起什么作用?

李刚田:摆在当代书画专业媒体人面前的课题,是在市场经济的环境中,如何使媒体生存与发展,努力去占领市场、拥有读者,力求社会效益、经济效益双赢,以适应当代书画繁荣发展的社会需要。

选择是两难的:完全站在专业立场思考如何办媒体而脱离当下社会,脱离读者的阅读需要,不顾市场经济的规律,将难以维持下去。如完全把办专业媒体当生意来做,只考虑营销之道,而忽视媒体的专业性、学术性、思想性、原创性,短视和媚俗的媒体将会热闹一时而终将失去品牌。二者比较,专业媒体安身立命的根本是专业与学术,这是读者的根本需要。全神贯注保持媒体的专业高度和文化品味,要表现历史渊源的博大及当代创作前沿的鲜活,在学术与经典中体现与读者的共鸣。这既是办专业媒体长期的战略需要,也要具体到工作中的每一个细节。在这个前提下,还要充分运用营销策略,保证媒体的良性运行。

这就需要媒体人素质的多重性:既是专业方面的专家,又懂经营之道,并且能将自己的专业水平和市场能力在实践中具体化。另外,还有一个专业操守的问题,也就是职业道德,这对每一个媒体人来说是根本,要有事业心、荣誉感,要有尊严,讲专业良心,不被种种诱惑所动。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>