徐鸿延

写生是山水画基本功训练的重要环节,“外师造化”是自古以来山水画创作的优良传统。传统山水画写生倾向于概括化和类型化处理,通过对物象的“传神”和表现的“意似”揭示客体的本质特征,以抽象的笔墨形式表达人格与精神,并升华为“意造”境界。现代的山水画写生以对景写实为主要方式,注重客观真实,训练心、眼、手、的高度协调统一能力,有机衔接消化系统、酝酿创作两个重要的艺术环节。它出现在20世纪50年代。在概念上、技巧上受到了西方写实美术的影响,以提倡生活、重新发现自然美、歌颂祖国大好河山为目的。

一、传统山水画写生观

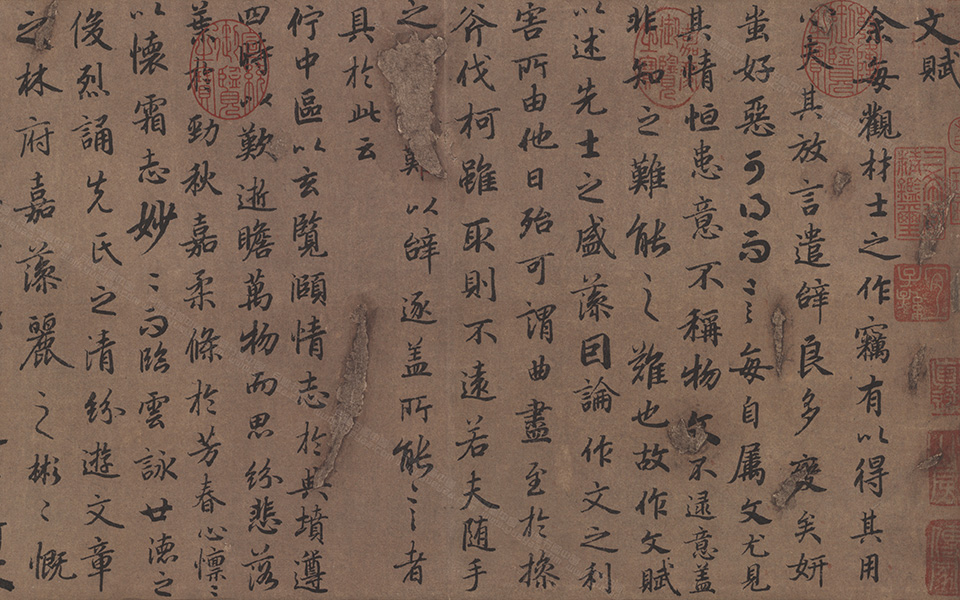

传统的山水画写生讲究行万里路,目识心记,弱视外在形体,意会多刻画少。这与他们受老庄哲学思想的熏染与制约有关。如果说宗炳的“画像布色,构兹云岭……身索盘桓,目所绸缪,以形写形,以色貌色”是最早的山水画写生的记载的话,在此就已经埋下了老庄哲学思想的种子。他所说的“澄怀味象”是对老子“涤除玄鉴”、庄子“心斋”、“坐忘”命题的发挥,应以虚静空明的心境,游历自然山水,对自然之道、人生之道进行深刻的体悟与观照,使身心获得彻底地解放与满足。所以游览和制作山水画,目的在于“畅游”与“去欲”。这使山水画的实践一开始变打上物我统一、陶冶性情不求形似的烙印,表现出最切近自然又超越自然地特征。

五代时艺术家高度重视深入生活、师法造化。荆浩曾在太行山洪谷看见各种奇姿异松,怀着惊喜的情怀“揣笔复就写之,凡数万本,方如其真。”他的写生主张“度万物而取其真”,对客观对象进行真实反映的同时,不光停留在“似”上面。“‘真’,就是用‘气’来规定(要求)审美意象。‘真’是‘形似’和‘气质’的统一,‘华’和‘实’的统一。‘真’是比‘似’更高级的范畴。绘画艺术的本质和目标就是‘图真’,即创(‘气’)的审美意象。荆浩的“图真论”指出师造化要传达出自然的本体和生命之“气”,审美意象才能是活的、才能是有生命力的,这是基于山水画写生观概念上的宏观把控。可见,传统的山水画写生在于把握造化的内在精神、万象的本体和生命之道,是对自然生命形态由表及里的体悟过程。他不但要忠实于自然的真实,还要进行世界心灵化的生华,是艺术家精神世界的外化。

元明清时期的文人画表现的热潮,使山水画笔墨对情感表现的抽象意识以绝对的优势压倒了对客观物象具体的写实描绘。倪瓒竹麻不分,作画“逸笔草草,不求形似”,就是一个典型。清代时师造化几近绝迹,笔墨超出了作为造型的功用,而偏重挖掘形式自身的内涵。画家此时更多的关注到追求主观情致、追求笔墨神趣的独立意识上来。山水画的重点已不在客观对象的真实再现,而在精炼、深永的笔墨意趣,在于传达艺术家的最深心灵就够了。这种对灵魂深处的观照与对自然的偏离,是不会已写实性手法作为表现的载体与途径的。这最终带来了山水画坛的封闭与守旧。

总之传统山水画写生重点在于处理写生中笔墨语言与自然的关系。它是把老子“道法自然”的哲学思想运用到画理中去,把握万物的内在规律,把大自然“物化”,安放个人情怀、意识,而后画出“自我”。所以传统的山水画写生从不追求真正的写实主义,它的实质乃是“遗去技巧,意冥玄化”的写意形式。

二、现代山水画写生观

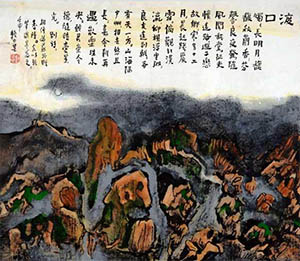

近百年来,中国画坛经历了一个错综复杂的绘画历程。许多画家热心从西方艺术中寻求启示,使传统绘画观念发生了极大的转变。历代中国画的变法都受到传统笔墨的制约,都是在笔墨法度本身中求变。而现代的山水画变革却重点围绕“造型”问题展开,试图以西方写实造型艺术观念,补纠清以来向壁虚造的时弊,拓宽旧山水画新局面。它的主要代表人物徐悲鸿,提出“素描为一切造型艺术之基础”,影响扩展至全国各高校,改变了传统绘画观念的走向,写实性绘画因之成为20世纪画坛的主流形式。李可染、石鲁、傅抱石等都从不同的途径进行探索,各自创造出了独特的笔墨表现程式,象“可染皴”、“拖泥带水皴”、“抱石皴”等。这些表现方式,都是对传统笔墨语言的一种突破,这离不开以写实为目的山水画写生在其中的作用。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>