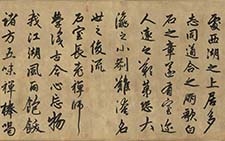

前人书法借助纸质载体传承千年以上,本身就构成奇迹。与石、铜等载体相比,纸质载体的存留毕竟困难得多。乾隆于《快雪时晴帖》卷首题诗五首,其中一首为:“锦囊乐毅久成烟,老子西升只廓填。独有山阴候逘士,尚携海水历桑田。”历经千载风雨沧桑、改朝换代,历史记载中的许多人和事已无存留下来的实物作证,有物质作载体的文化遗产便格外珍贵。

乾隆的另一首题诗为:“赚得兰亭萧翼能,无过玉匣作昭陵。剩留快雪公天下,一脉而今见古朋。”据史书记载,唐太宗李世民遗嘱以玉匣置放王羲之《兰亭序》真迹,陪葬昭陵。乾隆庆幸《快雪时晴帖》未遭同样命运,却有意或无意地忽略了他得到的《快雪帖》很有可能与传世的《兰亭序》同为摹本。“剩留快雪公天下,一脉而今见古朋”的庆幸竟使乾隆暂时放下帝王的威权,而将自己定位于“一脉而今”的文化链的续接者和传承者。

由帖及题跋款识、收藏印章共同构成了承载历史信息的文化链,生动显示着中国古代文人特有的文化传承方式,凝结着民族的历史记忆

握有至高权力的皇帝毕竟不同于普通的收藏者。乾隆极为喜爱《快雪时晴帖》,将其列为“三希”之首,数十年间数十次写下题跋、题诗,还命臣子题字、作画,于是该帖又多了“臣”某某、“臣”某某的“敬跋”、“敬书”、“敬识”。《快雪时晴帖》的盛名与皇权相联系,它的价值得到提升,其珍贵性也因此被盲目确认。1924年,溥仪被驱赶出故宫时,竟在无数珍宝中选择《快雪时晴帖》夹进随身行李试图带走,被守门士兵搜出。此帖被清室善后委员会当作头号“国宝”。

《快雪时晴帖》“国宝”身份的获得很大程度上缘自皇帝的推崇。日后人们看到密布于该帖前前后后及空白处的字迹,或许会厌烦其喧宾夺主。它不但为乾隆藏入“三希堂”,而且曾经宋宣和内府、元内府收藏。政府机构的收藏为帖的保存提供了比较好的条件,在文化链形成和传承过程中起着重要作用。

在横向传播信息受限的漫长年代,帖的传承具有偶然性,也因此,来自古老年代原帖与一代代人的题跋款识、收藏印章共同构成了传奇。作为台北故宫博物院的镇馆之宝,展现在今人面前的《快雪时晴帖》长卷是一个整体。不惟《快雪时晴帖》,现藏北京故宫博物院的王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,也因后世收藏者、鉴赏者的题跋款识的叠加而成为长卷。

现存古帖无不具有《快雪时晴帖》类似的经历。当原帖与后世的题跋款识呈现于同一长卷,千里之遥的空间距离与千年之远的时间距离被拉近了,原帖的真伪优劣也似乎不很重要了。由帖及题跋款识共同承载着历史信息的文化链,生动显示着中国古代文人特有的文化传承方式,凝结着民族的历史记忆,理当被视为无价珍宝。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>