两行简。数量最多,一般书写两行字,长22—23.5、宽2.5—3.5厘米。

封检。分为3种:A型:两端相同、均设封泥槽,均横向设三道槽,文字书写于封检中部区域;B型:中间设封泥槽,纵截面呈“┻”形,两边书写文字;C型:一端设封泥槽,截面为“F”形。

木楬。根据木楬上部形状分为4种:上部为“凸”字形及整体六边形;上部为半圆形;上部为三角形;上顶部平齐或三角形、上部两侧有三角刻槽。

竹简。长22—23.5、宽0.5—1.6厘米。

长沙五一广场简牍的内容与年代:

长沙五一广场东汉简牍内容丰富,涉及当时的政治、经济、法律、军事诸多领域,大都属公文类。1号窖位于东汉时期长沙郡府衙所在地,这批简牍绝大多数为下行文书及上行文书,主要是长沙郡及门下诸曹、临湘县及门下诸曹的下行文书,临湘县、临湘县下属诸乡、亭的上行文书,亦有与外郡县的往来文书。文书的责任人或撰写者多为各级官吏。

#

该批简牍书于东汉中期偏早,简牍上的纪年有“章和”、“永元”、“元兴”、“延平”、“永初”等年号,其中最早者为汉和帝永元二年(90年),最晚者为汉安帝永初五年(112年)。

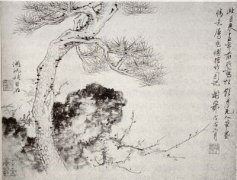

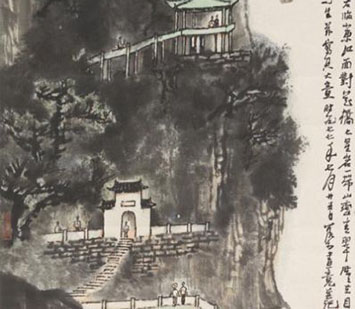

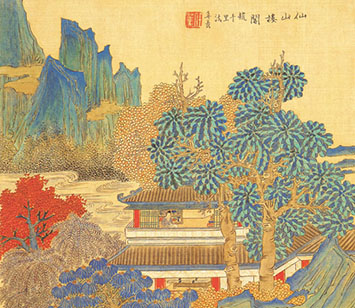

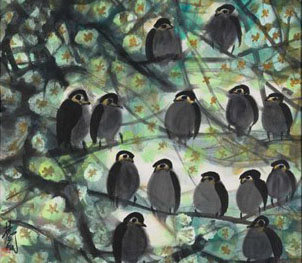

五一广场简牍墨书简析

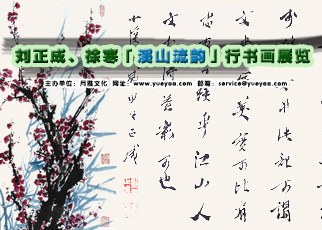

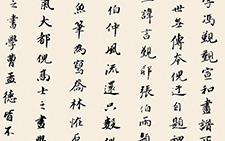

发掘简报称,五一广场东汉简牍的书写者大多为各级官吏,书体相对端正,草体较少,隶书居多,结构平正,波挑分明,也有一些字迹趋于楷化写法;草书见于名籍及批示文字,略带隶势,可称作隶草。

就发表的简牍看,其墨迹可分为较工整的隶书和略显草率随意的隶书两类。

工整隶书。如简J1③:325-1-140、J1③:201-30、J1③:264-294等。简J1③:325-1-140书于永元十五年(103年),其书技虽然不算高超,却细致周到地表现了隶书的特点,尾笔波磔和粗垂笔在字形中醒目而重要;J1③:201-30号木牍则重点修饰表现了捺磔,如“吏”、“不”等的磔笔和汉末碑隶如出一辙。汉隶在西汉中期即已成熟,代表性的墨迹如北大西汉简、定县汉简等,其规范程度与后汉后期碑版隶书几无二致。五一广场东汉简牍出土以前,极少东汉中期简牍墨迹面世,这批新出简牍让我们看到东汉中期官文书隶体的面貌。

由于并非北大西汉简那样的典籍内容,官文的实用性及效率要求让这些文字不必过于工谨,其点画行笔、字形结体多有简省,这样的书写状态与东汉末的东牌楼简牍颇近似。就字体演进层面看,第一,汉隶本身早在西汉中后期已定型,东汉以来并没有多少隶书体系内的发展,而与此同时,标准汉隶八分刚开始上石入碑;第二,社会书写中隶书日益俗体化,隶书的变形体——新隶体以其约省、简捷的优势被广泛应用,其中含有越来越多的早期楷、行写法。

草率些的隶书。这种写法占了五一广场简牍的大部分,其中又分谨守隶法者、隶书变异者。所谓隶书变异即俗体隶书、新隶体类写法,如J1③:129号牍。该牍文字用锋圆润厚实,一定程度脱离隶书格式且凸显新法,比如:横笔常侧锋起笔、顿锋收笔(而不作出锋磔角),撇笔重起轻收——大体属于今楷的横、撇法;许多短笔、点笔多有钩连之态,亦显露行、楷行迹;今楷拥有的竖钩笔也初显其形,等等。J1③:325-1-140牍左侧的批复大字也属流行的新隶体。以前多使用工稳的传统正体的木楬,在五一广场简牍里也常作俗写隶法,如J1③:112、J1③:151等。

以上图皆为五一广场东汉简

五一广场东汉简牍、东牌楼东汉简牍对比:两种简差不多出土于同地,一为东汉中期,一为东汉末期,相差近百年;简牍文本内容、性质相近,多为官府文书,也有一些私人文书等;简牍形制都较全,均含木牍、两行简、封检、封泥匣、签牌(木楬)等。差异主要体现在字体上,东牌楼简中传统隶书已极不起眼、被边缘化,新体(早期楷、行、今草)占最大比例,此外是俗写隶书;五一广场简则仍为隶书气氛笼罩,新体写法甚至新隶体并非主角(至少已发表的简牍如此)。这两例简牍可看到近百年间同地域实用书体的变化和越进。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>