C 长沙东牌楼简牍

湖南长沙自上世纪七十年代初发现马王堆西汉墓、出土大量简帛后,1993年长沙渔阳王后墓发现西汉初的木楬、签牌、封泥匣等,1996年长沙走马楼出土十多万枚三国孙吴简牍,2003年走马楼又出土数千枚西汉简牍,2004年长沙东牌楼又发现了二百多枚东汉末简牍。长沙成为我国重要的汉简发现地之一,所出简牍年代集中在西汉初、武帝前期、东汉末、三国吴等时期。

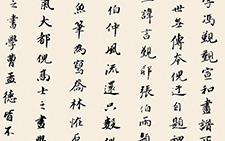

2004年,长沙东牌楼7号古井(J7)出土一批东汉简牍,共426枚,其中有字简牍206枚,均为木质(杉木)。这批简牍形制有简、牍、名刺、封检、签牌等。主要尺寸:简以长23—23.5、宽1—2、厚0.1—0.6厘米居多,牍长20—27.9、宽2.2—6.3、厚0.1—1厘米,其中牍宽3或3.5厘米者为多。简牍墨字有草、行、楷、隶、篆多体;简牍上纪年有“建宁、熹平、光和、中平”等,均为东汉末灵帝年号,其中最早为建宁四年(171年),最晚为中平三年(186年)。

东牌楼简牍书史补缺意义及书法研究价值

长沙东牌楼简牍墨迹多体并存,写法多样,其中的早期楷、行、今草诸“新体”尤为引人关注。[2]这些汉末“新体”,虽仍遗留旧体(隶书等)痕迹,但它们比旧体简约便捷,在实用书写中占据越来越重要的位置,东牌楼简牍里大量早期楷、行、今草墨迹,说明新体在东汉末已逐渐成为主流实用体。此前人们认识中的东汉书刻主要是铭石八分,东汉后期墨迹实物很少见,以致东汉中期至东汉末三国间有一段墨迹缺环。灵帝时期的东牌楼简牍,一定程度填补了这一段手书墨迹的空白,早些时候出土的长沙走马楼吴简及其他几种吴简,也可补三国墨迹阙如。多体并存的东牌楼简牍等墨书,反映了当时社会实用书写实况,对研究东汉墨迹书法,对于考察楷、行、今草新体在汉末的发展、应用情况,对整个书法史研究,都是颇有帮助的新资料。

刘涛先生曾申述这种意义:东牌楼简牍如同一个枢纽,使出土的汉代简牍资料在大时段上构成了一个连续的系列,以简书为一个系统,可清理有汉四百年日常书写状态及书法流变,向后延伸,可与魏晋简书相衔接;结合碑刻摩崖书迹,可以探讨碑版隶书与简牍隶书的关系,进而全面研究汉隶的演进过程;东牌楼简牍还可与三国吴简、古楼兰遗址发现的魏晋简牍残纸文书等衔接比照,来探讨东汉后期书迹与魏晋书迹的关联。[3]

汉末新体应用

东牌楼简牍虽有多体,但各体使用数量比例相差悬殊,这里将各种书体使用情况进行简要统计(见表格),可以看出,早期行书、今草、新隶体所占比例较大,其次是早期今楷、规范隶体,章草和篆体最少。

东牌楼简牍各书体及文书内容统计[10]:

|

书体 |

件数 |

文书类型 |

|

早期行书 |

56 |

私信、公文 |

|

早期楷书 |

14 |

私信、公文 |

|

早期今草 |

17 |

私信、公文、习字 |

|

章草 |

3 |

私信 |

|

章、今杂糅 |

5 |

私信、公文 |

|

正体隶书 |

13 |

公文、习字 |

|

新隶体 |

23 |

私信等 |

|

篆书 |

1 |

不详 |

从上表可知,早期行书使用比例最大,占总数的42%;新隶体次于早期行书,约占总数的17%。事实上,早期行、楷书和新隶体看作同一系统也不为过。早期行书中书写工整些的即为早期楷书,因实用书写一般不必写得那么严谨,所以,因实用需要、场合等因素不同,早期行、楷是可以随时“换位”的;而早期楷、行书皆来自东汉俗写隶书(新隶体),他们之间有着亲近的血缘关系,甚至还要拉入草书这一“远亲”。东牌楼简牍之新隶体、早期行书、早期楷书加起来就占了绝对优势——三者约占总数的70%,如果再加上早期今草,则所占比例更大。这种比例也说明,这三种写法以其便捷、约省、实用等优势,成为当时日常书写的主流字体,而且普及运用在日常公、私文书当中。

以上简为东牌楼简

从草体系统看,章草在实用中被舍弃殆尽,早期今草取而代之;草体实用度较差,但也占了近13%的比例。史书载:“(刘)睦能属文,作《春秋旨义终始论》及赋颂数十篇。又善史书,当世以为楷则。及寝病,帝驿马令作草书尺牍十首。”[11]时在东汉明帝间。之后不久的章帝时期,大书家杜度擅长草书,“见称于章帝,上贵其迹,诏使草书上事。”“魏文帝亦令刘广通草书上事。”[12]按当时文字使用规制,臣下上书天子,下级向上级呈报文书,是不能使用草书的,上述明、章帝特许以草书陈事,一方面出于两帝对草书的特别喜爱,另一方面也反映了东汉初中期以后,草书由上而下广受欢迎,由上层文人的尺牍竞技,到草体普及于日常书写,从起初运用于私信,到后来施用于官文书中,到三国魏文帝时“草书上事”就很自然了。应该指出,简牍墨迹中的早期今草体,也有相当多的是介乎早期今草和早期行书间的写法,有些不见得是有意识专用“草书”,而是不自觉地写出介于行、草间的字迹,其主导性的书写意识就是实用、快捷、便利的书写心理;从艺术角度看,这些草书俗写法往往也缺乏技术含量和艺术高度。所以,简牍墨迹类草书也不能完全与名家草书等量齐观。

(采自《新出汉晋简牍及书刻研究》,荣宝斋出版社)

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>