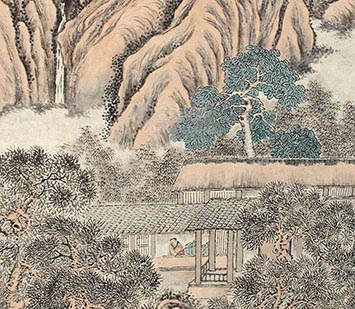

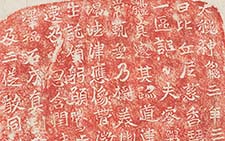

长期以来,一直把从董其昌到“四王”的仿古行为视作保守,实在是浅见肤识。董其昌影响了清初的“四僧”,直接哺育了“四王”,前者无疑是创新者,而后者,四位王姓画家也各具面目,怎么也扣不上保守的帽子。只是“四王”之后的“娄东”、“虞山”后辈,寡有进取,不师古,只师近,在王翚和王原祁的圈里打转,无力自拔,一代不如一代地成为近亲繁殖出来的呆儿。

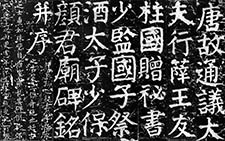

王翚出身寒门。但于绘画,却是“故家”,有着很深的渊源,曾祖、祖父、伯父、父亲都工画,可称作丹青世家了。

不待说,王翚自幼习画,是出于家传,他有较良好的绘画环境,有耳濡目染的绘画氛围,有时刻能提供绘画教益的长辈,甚至家里还会有点可供临摹、欣赏的古画。这些对于王翚在绘画上的开蒙和最初的笔墨基础,有着很大的帮助。

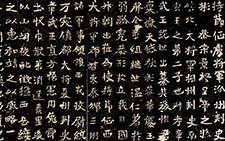

基于当时的绘画风气,王翚所受的绘画教育,应该是以董其昌的审美旨趣为主导的仿古、师古风气。较下层的绘画人士,对董其昌的理解,只在仿古的浅表层面,而宋元古迹,优秀的明代作品,他们又能看到多少,即便看到了,又有多少是真,多少是伪。这就给习画者造成审美障碍。但有志者自有千方百计,当年不乏行几百里求名迹一见者,也不乏借名迹早暮临写,至归还时还依依不舍地在默默追摹,数年重睹时竟有如见故友之情。

王翚说自己“自童子时即嗜翰墨,得古迹真本,辄摹仿数纸,必得其神乃已”(王翚《清晖赠言》自序),想必王翚也是有过一番寻求古迹真本的热情。他的得天独厚处为绘画世家代代积累下来的品画经验。王翚幼时,虽然未必能见到古代名迹,但一定不会临摹低俗的作品。

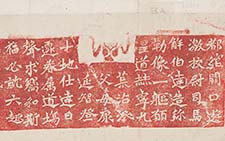

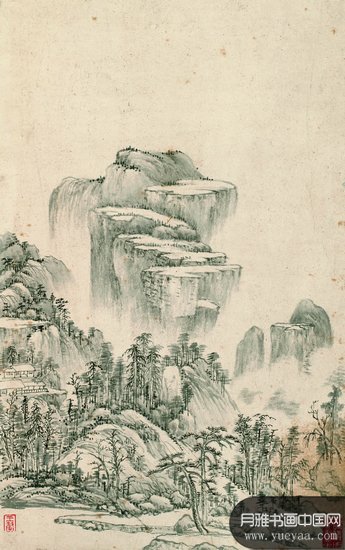

王鉴到常熟或者说王翚在常熟见到了王鉴,这是王翚绘画人生的转折点,等于一脚踏上了天梯。王翚出示的一个扇面小景,令当时名重画坛的王鉴反复把玩并赞叹不已,最后竟“携之袖中”。当晚朋友盛宴王鉴,可王鉴的注意力不在几十位宾客,也不在笙歌骈集的热闹场面,他完全被王翚的扇面陶醉了,“握余扇注视不释手,酒半示遍诸客,称许过当,一座皆惊。”(同上)

一个大画家,用如此态度对待尚未露头角的小辈,着实让人吃惊。一幅山水扇页的巨大魅力背后是什么?

没有记载那扇面的具体情况,文字渲染王鉴的欢喜情状,一定是他和那位作画的后生有着某些,或者说是有着全面的审美契合。王鉴长时间地,不断地欣赏王翚的扇页,未必是画面的因素,多半是琢磨王翚的前景,琢磨他是否可造之材。王鉴确实有眼力,有一种不同寻常的判断,他觉得他的审美理想,可以在王翚身上实现。

那么,二十岁的年轻画家,有什么能让王鉴动心的呢?如果当时王翚的画作,有此后二十年那样的水平,让王鉴动心不足为奇。历来在这个问题上语焉不详。或许真认为二十岁的王翚那小小的山水扇页已臻化境了?

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>