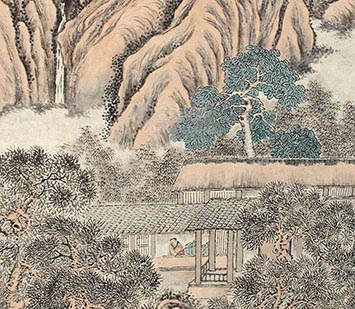

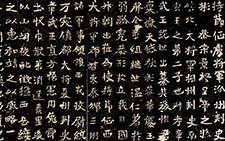

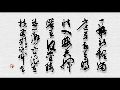

平心而论,二十岁的王翚,已具非凡的仿古功力了。彼时他至少有十年的画龄,而这十年与之朝夕相处的便是古画。其实,在传统画作里打基础,是天经地义的,好比学写文章,除了熟读古文,不存在第二条路径。中国古代文人没有不饱读诗书的。而中国古代画家,也没有不从古画中脱颖的。王翚的学画,可能未曾想到过日后的辉煌。他家三代善画,都平庸无奇,他继承家业,期望在仿古上有所作为。他拜乡先辈张珂为师,便是处于仿古的意愿。

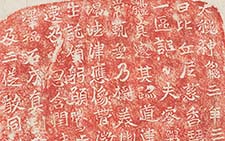

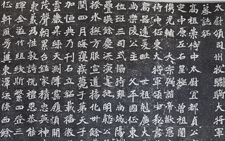

仿古,使人真伪难辨,当时的仿古确切地说是造古高手,有能力乱真。王翚凭着十年的仿古功力,乱真不会成问题。问题是王翚在乱真之外,还有着对绘画、对山水画天才般的认知,他一定在仿古中理解了传统,理解了笔墨以及笔墨造型的精髓 。所以,也一定不会刻意求似,刻意乱真。乱真是在作伪,作伪就必须掩盖自己。古往今来,凡是天才,凡是成就卓著的大画家,无一会掩盖自己,相反,自己的成分越多,则越优秀。

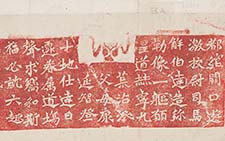

二十岁的王翚已经开始以仿古的功力即从仿古中得到的笔墨造诣,来作画了。那幅山水扇页,或许已经有了自己的语言了。正合了王鉴的意。

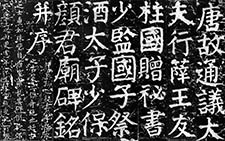

王鉴还有王时敏,都是董其昌麾下的大将,与董其昌同扛“古意”的大旗。董其昌认为“画家以古人为师,已自上乘,进此当以天地为师”视师古为手段的论断,很是明确,甚至把师造化放在师古人的迭进层面,崇古而不泥古。董其昌大规模地仿古行为,前无古人。可与元代赵孟頫并驾。如果说赵孟頫的“复古”,是要“托古改制”志在创新的话,那么,董其昌的“师古”,则在守成,守住宋元以来的优秀传统,于“守”中求“进”,所以,董其昌在文字上梳理古代绘画,在笔墨实践中,以仿古为名,梳理古风古法,为普及古代绘画经典,不厌其烦地作示范。

董其昌作画萧疏雅淡,虽然合了倪瓒“逸笔草草”的审美规范,但他何尝不想有高超的写实手法,他赞赏米家山水,却不去学它,原因是容易使笔墨轻率,开护短门径。王时敏、王鉴都是董其昌路线的忠实实践者,王时敏有着董其昌的清逸气,在笔墨的复杂性上胜董其昌一筹,王鉴似乎又胜王时敏一筹。因此,他们共同的审美理想是:既要有浓重的元代文人格调,又不能丢弃宋代的写实情怀。年轻的王翚正合其意。

周亮工《读画录》称:“石谷仿临宋元,无微不肖,吴下人多倩其作,装潢为伪,以愚好古者,予所见摹古者,赵雪江与王石谷两人耳。雪江太拘绳墨,无自得之趣;石谷天资高,年力富,下笔便可与古人齐驱,百年以来第一人也。”此专就王翚的摹古而论,并将他和另一位摹古大师赵雪江作了比较。赵太拘绳墨,王翚应不拘绳墨;赵无自得之趣,王翚应有自得之趣。在古人窠臼里不拘绳墨,是可以和古人并驾齐驱的;在古人窠臼里有自得之趣者,更是可以和古人并驾齐驱的高手了。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>