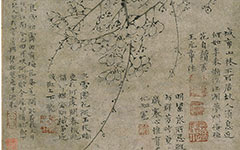

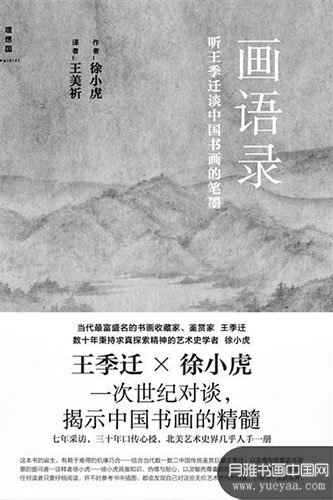

徐小虎(Joan Stanley-Baker)1934年生于南京,具有中德双重血统,小学和初中学业分别完成于罗马、重庆和上海。大学就读于美国班宁顿学院,之后于美国普林斯顿大学钻研中国艺术史,五十岁前往英国牛津大学东方研究所学习,获硕士、博士学位。徐小虎受王季迁启发,总结出“笔墨行为”(brushwork behavior)的理论,并在此基础上,穷三十年之心力,综合日本书画断代研究和西方的风格分析,开拓出一套清晰缜密的鉴定方法,集中体现在《被遗忘的真迹:吴镇书画重鉴》一书中。如今,徐小虎仍在以巨大的学术热情,呼吁一部完整的“中国绘画真迹史”。

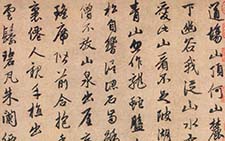

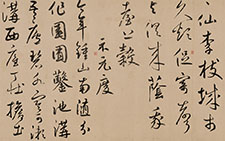

徐小虎是个非常好玩可爱的老太太。采访的时候她午睡刚起,随意地把两只脚放进那双运动鞋里,连鞋带也没有系上。她喜欢吃糖,一杯拿铁里她要放两袋糖,“那么大一个杯子呢!”这是她的解释。小虎出生在南京,3岁时遭遇轰炸,举家迁往罗马,那时她父亲在罗马做事情。她在罗马上了幼儿园;小学读到3年级的时候发生世界大战,意大利和中国绝交,她就又到了重庆;后来国共内战,她又离开中国,此后一直生长在国外。她在中国一共呆了11年,“所以我的中文很不好。”其实她的中文没她说得那么糟。小虎大概是天生有反骨的那种学生,在美国跟着方闻学艺术史,却一再地质疑自己的导师,最后“成功地”被老师开除了。开除之前,小虎曾经想要和王季迁学画画,但是方闻没同意,觉得没那个必要。开除后,小虎有了自己的时间,她一次次跑去找王季迁,问各种各样的问题,完成了这本《画语录》。《画语录》核心谈的是中国画里的笔墨问题。关于笔墨,以前的画家都是在意会中渐渐悟出来了什么是好笔墨什么是不好的笔墨,但一直没有人用语言讲出什么是好的什么是不好的,小虎和王季迁的8年断续访谈,希望可以用语言这种符号,解构绘画里的另一种符号。

“笔墨就好像京剧演员的嗓子”

因为被开除,她开始从“学画”入手“看画”

新京报:你是怎么想起来跑去问王季迁画画的问题呢?

徐小虎:我在美国的时候,王季迁说愿意教我画画。可是我的老师认为这个不可行。他说画画毕竟是个人经验的东西,我们是做研究的,应该用分析的方式。但是王季迁说,你不知道怎么下笔,怎么看这个东西的好坏呢。我很奇怪,中国人不喜欢问问题的,我越来越不懂人类为什么那么的不问问题,明明知道不对,明明知道这是不可能的,可是就是不去问。我后来就自由了,被开除了,就去问了,问得很有劲。几千年来中国人总谈笔墨的好坏,但是没人解释什么是好什么是坏,都是以一种权威的态度,会说“你这个外国人怎么会懂呢,跟你讲没用。”所以我就去问王季迁,他说,“好吧,我跟你讲。”我问了他8年,他最珍贵的东西是他的经验,他完全告诉我,我们有些大学者不告诉你,觉得不告诉你,你就会比他低,特别是日本学者。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>