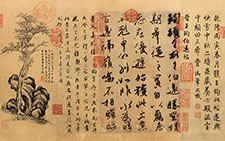

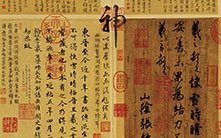

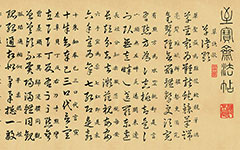

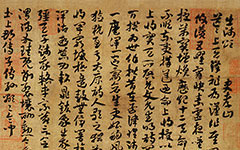

中国画的黑白,就是中国哲学的阴阳,而阴阳的哲学核心是变化互动,这种变化互动通过毛笔得到了最好的表达,所以中国画不能不讲笔。中国画讲黑白,但我们的画面上其实只有黑,哪里有白?不像西画,它是专门有白色颜料。西画黑色就是黑色,白色就是白色。而中国画大不同,是在黑中表现白,简单说,就是黑就是白,白就是黑,黑中有白,白中有黑。两者互生互动互为始终,这是我们古人对世界认识的高妙之处,而他们也找到了表达自己这种宇宙观最好的工具──毛笔,中国画中所有的白都来源于毛笔的变化,而非西画中的白色颜料。西画塑形是靠笔与笔之间的色彩光度凹凸关系来完成。所以,中国有一笔画,一笔下去,黑白、阴阳、浓淡、干湿、软硬、刚柔等,便都有了,而西画是没有的。这些都和中国的阴阳互动、刚柔并济的哲学思想一脉相承。

问:谈到文化自觉,你认为,中国画有哪些不足?

答:传统中国文人画,多被视为生活之点缀,一种情趣,大都没有仔细体察表现对象的特点和内涵,因而画作苍白,不能摄人心魄。历代文人养尊处优者多,大多缺乏深刻的生活体验,缺乏艰辛的求艺磨砺。画山水的,屐痕所限,匆匆落笔;画花鸟的,略识毛羽,惊鸿一瞥,就一挥而就。虽得形似而神韵全无。画画,要有两个基本功:一个是技巧的基本功,一个是生活的基本功。

在用色方面,只考虑固有色,不考虑条件色,在用光方面,只考虑局部,不考虑整体,这是中国画的不足之处。

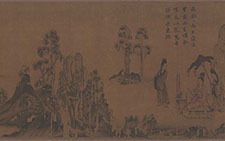

举例来说,古人“留白作云”就有不足之处。要画出云的质感、量感、空间感、流动感,仅靠“留白作云”远远不够。画云必须见“笔”,墨随笔行,色依墨态。不注重用笔则水墨漶漫,漶漫则无笔意、笔趣可言。即使“泼墨”“吹轻粉为云”“拓印肌理”得到一点“天理妙趣”,但由于缺乏丰富内涵的笔迹,仍然体现不出一定的“骨气”,因而落入下乘之中。正如张彦远所云:“若气韵不周,空陈形似,笔力未遒,空善赋彩,谓非妙也。”

问:你的山水画艺术探索中有哪些新领悟?

答:不敢说有开辟创新之功。但半个世纪的探索总还有些苦心孤诣。我和当年青海的同事们一道拓展了中国画的题材。在青海40余年的生活中,我充分领略了青藏高原的雪山、大岭、草原、长云、大漠和风尘。为了体味高原四季不同,我曾数次攀爬海拔5000多米的青藏山岳,近距离多角度反复感受它的气韵、雄伟和震慑力。按照“外师造化,中得心源”的古训,向大自然学习,摸透对象的特性和规律,然后再下笔,方能创作出感人的作品。我的青藏高原山水,意在体现苍茫、悲壮、空旷、博大、沉雄,表现充满高原原始生命的律动,我认为莽莽昆仑是民族之魂。我不愿在研究室里去制作,那样的作品想法挺多,形式上、色彩上、结构上也有变化,但不能跟生活贴近,不会有长久的生命力。贴近生活、反映时代,这是美术逃不脱的一种义务。

我认为,中国画应与西画会通,而不是中国画变得像西画一样。学习和运用西画的某种元素是不可避免的。比如,我尝试让墨厚重起来,在用笔中努力去表现光感,在构图上采取立体透视方法,等等。过去文人山水画的那种“平面纸山水”,可以成为历史了。

艺术本身是要讲个性的。不能眼睛只盯着西方,人家干什么,你也干什么,亦步亦趋。

问:你的“昆仑系列”不同他人,你追求的特质是什么?

答:我喜欢用流走跌宕的笔致将群峰组织出山舞银蛇般的节奏,我习惯用泼墨法营造云走霞飞的氛围。昆仑祁连,江流戈壁,造化的一切莫不因“青海长云”缭绕于画间而神秘含蓄,灵动幽远。我喜欢“暗”中求“明”,黑墨中求层次。黑即白也,白亦黑也。

我喜欢的境界,往往有些苍凉,也有几分悲壮;有些空旷,但更近乎博大。我以为,这就是青海山河的特点,青海山河的魂魄。 四十年来,我一直在参乾坤之化,悟笔墨之机。道通天地,何必分南北东西?我走遍了昆仑,从小积石山到阿尼玛卿山,从昆仑山到唐古拉山,每座山的风格都不一样,我要一一为其造像。

问:你怎么看待同行、其他艺术门类、批评家?

答:中国画历史悠久,有深厚的传统,这是财富,不是负担,不要鄙弃。在文化上抱虚无主义的态度,难成大器。有些人的创作实际上得益于中国画,但他们反而对中国画非难最多,这样的为学、求艺态度不诚,不诚无物。习画要从良师,有师承家法就不会走火入魔。我的体会,良师就是捷径、阶梯。当然,也不要有门户之见,要转益多师。圣人也无常师。尊师是道德的要求,是对人,不是对师法。但师父领进门,修行要靠自己,不能墨守成规师法。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>