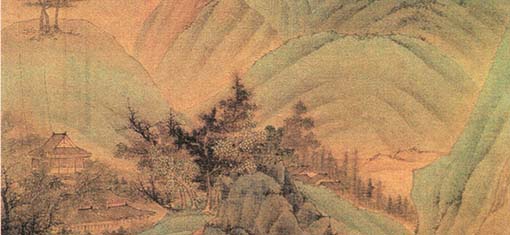

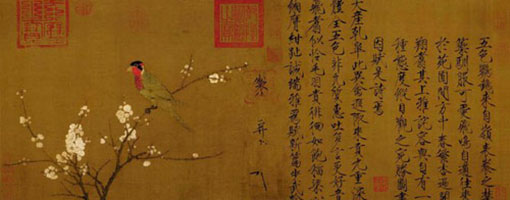

近5年来,从中国画,到水墨画,到抽象水墨、现代水墨、试验水墨、水墨装置、新水墨等一系列概念的延伸发展过程当中,对水墨的定义成为一个讨论热烈的话题。然而,抛开概念本身,我们暂用“新水墨”这样一个朦胧且模糊的内容,这个将会是在未来的很长一段时间里,伴随我们一同见证艺术从革新到回归的革新之举。

2013年,水墨成为艺术品市场的中坚力量。随着“水墨”“新水墨热”“当代水墨”等概念的热烈争论,越来越多的水墨作品和当代艺术家被聚焦,一系列以水墨为核心的名词似乎成为艺术界逃脱不了的热门话题。水墨在拍卖会上屡屡刷新纪录的傲人表现,水墨价格的不断攀升,也让许多人看到了希望。

在这场牵动国内外收藏人士关注的水墨风潮中,我们如何认清“水墨热”背后的真面目?如何找到市场关注和学术关注殊途同归?如何为水墨未来发展筛选精品,引导其良性发展?

市场蓄势待发 前景乐观

从艺术家的参与度和创作热情,到新闻媒介的全方位传播;从国内外展览专场的相继举办,到各类型研讨会的激情辩论;从资本力量的大量涌进到拍卖市场的“神话”诞生……促使水墨企图在追寻民族文化认可的同时又希望突破国家局限走向世界的“水墨”艺术上演了一场引人注目的大戏。

新水墨的拍卖从2003年开始,2010年开始受到更为广泛的关注。目前,几大拍卖公司都已在每年的春拍和秋拍中推出“当代水墨”专场,设置的专场侧重点则有所不同,在板块细分上也是各有独到之处。

总体而言,在板块细分上呈现的差别主要体现在画家选择和拍品安排两个方面:有些兼顾传统与新锐画家,有些则在传统领域精耕细作。这些专场的推出,不但对当代水墨拍卖市场是一种良性刺激,也有助于人们理解当代水墨艺术家的创作动机和思路,为进一步拓展市场奠定藏家基础。

目前不仅是香港、台湾地区,甚至海外,像纽约苏富比、佳士得等都开始出现当代水墨的专场与当代水墨的展览。这也说明当代水墨的兴起。

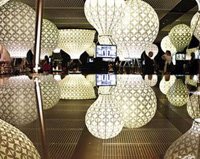

2013年12月在深圳举办的第八届深圳国际水墨双年展和同年12月在美国纽约大都会博物馆举办的水墨艺术在中国两个展览,在所选择的参展作品上,二者显示出了一种趋同性——以各种形式和媒材体现的、与我们往常所理解的“水墨”艺术有很大不同的展览。

在水墨艺术在中国的展览中,呈现了35位中国艺术家的70幅作品,涵盖了绘画、书法、摄影、版画、视频和雕塑在内的各种形式体现的“水墨”作品,“水墨”在这里的呈现方式已远非笔与墨在宣纸上的表现,创作主体也由水墨画家延伸到其他艺术门类,以展现“水墨”精神在当代语境下的传承、发展和变革。

水墨态度的介入

中国人民大学副教授夏可君认为:“一方面水墨热,水墨在‘咆哮’,在‘沸腾’,在‘呐喊’,但其实水墨很冷,它内在收敛沉静的品质应该如何表现,这正是‘新水墨’正在寻找的可能性。”

理性地分析近两年来的水墨热,是其自身自发成长的逻辑使然,还是新闻媒介、资本市场炒作的结果?

在中国艺术研究院美术研究所副研究员杭春晓看来:“如果一个文化现象要‘热’的话,不应是一个文化表征上的新闻媒介、公众传播事件中的热度,而是这个年度中水墨到底能够为我们提供怎样的问题,这个问题是否给我们找到一些解决的方案?”若不加以判断,盲目的以新闻媒介、资本市场的热度代替水墨自身发展所产生的热度,不仅不利于水墨的发展,恰恰有可能给发展中的水墨带来伤害。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>