在中央美院当老师时,他教创作,和同学一起访贫问苦,晚上讲评。“同学说感想:老乡对我们太好了……除了这个就说不出别的,没法说没法画,这就不行,这样画不出来。”于是他引导学生观察人物脸部以外的表情:一个斗地主的场景,很多群众的背影,“没有脸,但背在身后的手是有动作和表情的。”他多年参与策划组织活动,特别是在1985年之后,配合李可染先生主持中国画研究院的工作,组织三次全国各画院参与的中国画研讨会、“三峡刻石”大型艺术工程、88国际水墨画大展……大量工作压缩了他的创作时间,“但你得辩证来看——通过这些工作了解人、观察人,没有什么坏处吧。”

如今他仍致力于观察和研究。国外友人知其所好,给他寄来有关马的画报、影集,让他发现马在跨栏时的特殊动作;看电视赛马节目,旁人看的是激烈的竞争,他却忙不迭按下暂停键,画小稿子,记忆马奔跑时候的运动规律。

草书入画“勃舒马”

然而,又不是没有徐悲鸿,就没有刘勃舒。同样是画中国文化中奋斗不止、自强进取的精神代表——马,徐悲鸿以西方写实手法和中国传统写意手法的巧妙结合,开辟了大写意笔法画马的新路径;而刘勃舒在他的指导下,一生悉心研究中国鞍马绘画,力求在笔墨技法、构图造型和艺术境界等方面有所掘进和突破。中国美协副主席、中国国家画院院长杨晓阳曾经对比徐刘马作的异同,发现刘勃舒的绘画主题也是马,但他并没有什么“影响的焦虑”:画面上,徐马有明暗,刘马淡化明暗;徐马求整体、经典性,刘马求即兴、写意性;徐马大多没有大环境描绘,而刘马有时尝试将环境放大,马画小,一两笔,非常概括,却极其生动,“他逐渐从徐悲鸿中西结合的表现方式转向重视笔墨的中国式表现方式。”刘勃舒的马,广开新貌,世称“勃舒马”。

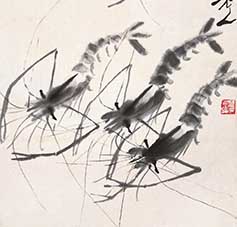

以草书笔法入画,求风神灵动之姿,是刘勃舒摆脱徐悲鸿影响的一个突出方面。如果说徐悲鸿的马能让观众联想到巨匠严谨、凝重的人格魅力,刘勃舒的马则显示了潇洒、奔放、富有动感的现代精神。以草书笔法绘马,他自有一套独特新颖又深思熟虑的笔墨思想。“十岁左右就拿毛笔,画到如今,写也是这样写法,画自然也就是这样画法”。虽然并不专门练习书法,但刘勃舒却在绘画过程中突出了“写”的重要性。他以草书的笔法,使线条更富韵律感,构造了无序中的有序的马的结构,并将雄强狂放和勇往直前的马的品性推演为视觉的中国精神。如同曹霸以画骨为主,他从马之骨骼处入笔,以长锋兼毫顺结构顿挫而行,在骨骼的转折处用细密之线补之,同时顺笔皴擦,形成浓淡干湿皴擦捻转,因而浑然天成的效果,表现出的骨骼的筋腱凹凸,刚柔质感丰满,耐品耐赏。不管画什么形态的马,刘勃舒总是以迅疾回旋的线条去描写,去挥洒,同时也抒发了时代的心声和画家的内心情感。“他的马将草书的书写性与马的奔腾之势相结合,画如其人,字如其人,非常秀劲清朗。”画家陈平说。谈及有草书意味的“勃舒马”,刘勃舒坦言自己并不专门习书,他对众说纷纭的书法与绘画的关系和此一中国书画传统也不置可否。但是他自认为,书法与国画都是用的毛笔,这种工具的同一性,必然导致这两种艺术在更精神的层面上的通达。草书和奔马也犹如张旭草书与公孙大娘剑舞一般。

他的脾气又“上来了”,他画低头喝水的马,画马屁股,尽管超越公众视觉的惯性,尽管不为市场所喜。“要说我和徐先生的不同,我必须想办法开拓,要不愧为他最后一个弟子;第二个,时代不同,认识不同,我的马的形态自然不同。”

徐悲鸿的马作,单马为多,最多画4匹马,刘勃舒认为容易千篇一律,所以他画群马,横幅多排列在一个水平线上,如同屏障一般,讲求整体之势,以浓淡干湿的手法、疏密有致的变化,打破人们视觉的习惯经验,引导人们以一种崭新的方式去观赏作品;而竖幅多呈叠加之势,自下而上叠加累积的经营章法,以求整体连贯之势,不求单马之变。对于构图,刘勃舒一反常态地没有什么苦心经营的费尽思量,“我都是先画中间,然后推推推,先把主要线条确定,之后很自由的,也不知道要画几匹。”

一如他最热爱的钢琴给他构图上的灵感,主调、快板小调、慢板、终曲,都能对应构图的节奏主题;浸润着音乐的格调、节奏和韵律,刘勃舒的画面彰显了打通艺术门类之间的藩篱之后的自由与快意。“没有音乐,画画还不行呢。”他说。

“马这个题目,是得先画大型结构的,如果不是这样,一定会空,或者难看。”

如今,刘勃舒的马已经强烈具有自己的气质,作品灵动洒脱,笔墨间流露出自在、恣意的空阔意境。他画的马,不在肥瘦,不在牝牡骊黄,而在风骨;那些脸部瘦削、腿部修长、臀部丰满、骨骼健硕的马,如同杜甫《房兵曹胡马》中所言,“风入四蹄轻”,真有横行万里之势。

不知马有几只蹄

青年时画马,对传统的积累和挖掘,尽肖马之形;中年时画马,舍弃形而取其意,自成一家;如今刘勃舒画马,以意达形,随心所欲,实现了意象造型与写意精神的升华。台湾师范大学艺术学系教授何怀硕曾评论刘勃舒画马,“从徐悲鸿出,而另辟蹊径。逸笔草之,如狂草之风驰电掣,另有一番风味。”

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>