西方的笔没有笔法可言,也没有人写过关于他们笔法的著作,但是用中国毛笔,你要怎样写出最好的字、画出最好的线条、点出最好的点来,这个讲究就太大了。所以中国历代关于笔法的著作很多,而且有时候我们一辈子的时间都没有办法明白笔法。

我们拿筷子,已经是个很复杂的事情,像欧洲人,拿起筷子那个别扭,怎么教都不会。拿毛笔比拿筷子要复杂得多,特别是要使毛笔运转起来,是一个全身心协调的动作。毛笔一长就会比较软,而笔一软,很多奇怪的线条就会出来了,所以我们可以用毛笔写出各种各样的字来,千变万化,同样一个点有无数点法、无数种形态,不像油画或水彩的笔,与纸面接触的形态是非常简单的。毛笔与纸面接触的形态千变万化。

墨韵造就微妙性

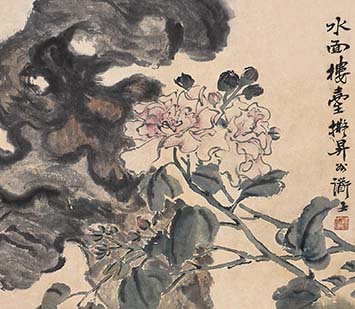

第二个是我们发明了墨。古人从锅灰受到启发,最后到大自然中寻找一些特殊的材料来烧一种最细的烟末,再把烟末刮下来,那种烟末是人为碾、研无论如何达不到的精细颗粒,所以世界上最细小颗粒的材料是中国的墨,它又是水溶性的,和不同分量的水结合可以变出数不尽的微妙层次,这种微妙性对于中国人的感觉的训练可以说起到了很大的作用,因此在这种微妙性上,中国人对灰度的感觉是超过所有其他民族的。

由白到黑的无数层次构成了我们的墨韵,我们把它归纳成所谓的“焦、浓、重、淡、轻”,每一个里头又包含无数层次,所以这种墨的微妙性,是中国画最主要的一个方面。

宣纸能够经得起蹂躏

另外,墨和笔发明出来了以后,还要有一张很好的纸来使笔和墨的作用发挥到极致,幸运的是老祖宗发明了宣纸。

宣纸是中华民族一项伟大发明, 它的柔软性、渗透性和韧性,包括它表面绵密的结构,都是其他纸张无法相比的。我曾试过把一个刚写完的书法作品放大一千倍,发现这个宣纸厚厚的像鸭绒一样,而墨是躺在鸭绒里头行走、沁润, 看起来有一个厚度。所以古人说力透纸背,笔要压到纸的背后,是有道理的,宣纸看起来薄其实是有厚度的,行笔能把墨压到里头去,然后才有它的这种味道。如果你轻轻地从表面拂过去,又有了另外一种味道。

所以中国的墨、笔、纸结合在一起,再通过我们从小的笔法训练,最后创作出我们的书画作品。所以,书画作品首先是从工具和材料上来界定它的。宣纸看上去这么柔软、纤薄,但是它能够遭受最野蛮的蹂躏。

李可染先生画画的时候,在画纸上要反复积墨,在同一个部位反复搓揉,而且他下笔是很重的,很多纸被他戳穿戳破,反过来说明宣纸是可以经受蹂躏的,体现出宣纸的耐受性。

国画追求“四格”境界

中国人画画和欧洲人画画有一个根本目标的不同。中国人画画在某种意义上只是完成自我,这一点跟道家儒家的哲学是一样的。儒家的所有学问都是为己之学,是为自己的修养为自己的完美人格最后的完成,这个目标,作为一个君子来说,有很多手段可以帮你达到,其中一个就是书法、绘画。我们越过了一般美术的标准,而进入到一个人格道德的层面。

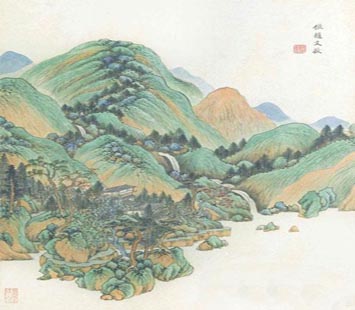

中国人评画有格的概念,共四格: 能格、妙格、神格、逸格。欣赏画时,也是根据这四格来的,并且按照这四格逐渐提升我们的欣赏能力。刚开始会比较喜欢能格的作品,就是画得很仔细、很像,把一个东西画得惟妙惟肖。我们不会停留在这个阶段,还会追求比如神形皆备,表现性格特征、追求“神”似,这就是神格。世界上其他地方的艺术大多到这就为止了。但我们不是,还要强调妙格,即强调画家的主体性,强调简约,不仅要把对象画得像, 还要画得神形皆备,并且用最简约的方法来表现。

与所谓的相似和栩栩如生背道而驰,中国画还要讲究逸格,要画得丑和怪,然后笔墨要有很多画家性格的表现,体现作者的主观性,自由自在,才能达到绘画的最高水平。

能够真正接受逸格作品的人很少。我们很多逸格作品之所以被人珍视,是由于有很多高级修养的文人对它赞美,比如宋代梁凯的泼墨仙人图,总共也就10 来笔完成了一个大腹便便秃顶仙人在行走的形象。这种作品如果跟张大千比起来,大家可能还是会喜欢张大千的作品,因为好看。但是,张大千只到能格和神格,而梁凯到了逸格。

为什么逸格是书画的最高标准?因为它达到了高度操控的自由自在境界, 是人品的最高修养,是用笔和材料的最协调把握。

具有逸格的作品在整个古典欧洲的绘画中是不存在的,20 世纪后受东方艺术影响,西方也开始将中国大写意绘画进行尝试,但因为材料等限制,不可能像我们可以做到逸格。所以,我们对比中西艺术的时候发现西方20世纪发现的东西,我们中国人在北宋时就全部想透了,因此我们对绘画的认识比西方要早一千年成熟。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>