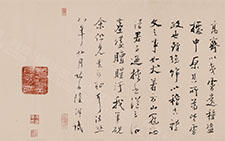

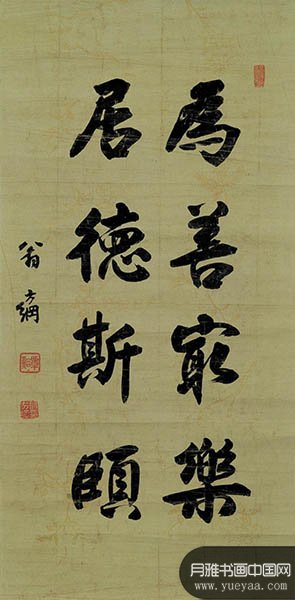

明代草书风格在清初并没有能得到发展,书法艺术主张出现了自然的替易更迭。审美观念表现为比较温和的移徙和渐进,这与康熙、乾隆酷爱董其昌、赵孟頫有关,“赵董风流”成为天下典范。这其实是意识形态抑制了艺术的精神导向。崇尚赵董书风的“中和”之美的审美思想蕴含了政治和道德的主题。其时清廷大兴文字狱,“文字之祸”致使群儒钳口,士人恐片言招祸,不敢有所述作,如清初的顾炎武、黄宗羲等惟将学术转向金石考据。“前代文人受祸之酷,殆未有若清代之甚者,故雍、乾以来,志节之士,荡然无存。有思想才能者,无所发泄,惟寄之以考古,庶不干当时之禁忌”(柳诒徵:《中国文化史》)。这却为乾嘉学派始成大宗开辟了先声。于书坛,“尊碑抑帖”以突破“馆阁体”的束缚,阮元虽著《南帖北碑论》,而翁方纲“倡碑”同样是不可或缺的关键,清中期摒弃帖学弘扬碑学正是在其文化背景下形成的。翁方纲便是乾嘉学派代表性人物,时为北方诗坛的盟主,以先后三省学政身份论诗谈艺,一时从游者众,如吴荣光、伊秉绶、梁章钜等。其论著所涵盖之广为同时代人中所仅有,生平精心汲古,宏览多闻,诗文、书法、鉴赏无不魁首当朝。而对诗歌、书画、谱录、金石学均有所述作,其治学方法多为学科交叉,横溢乾嘉,著有《两汉金石记》、《汉石经残字考》、《焦山鼎铭考》、《苏米斋兰亭考》、《复初斋文集》、《复初斋诗集》、《石洲诗话》、《经义考补正》、《礼经目次》、《苏诗补注》、《苏斋笔记》等数十种,世之论金石学者,必推翁氏。

翁方纲的书学观,其在《苏斋笔记》卷十四有所述作:“晋人正楷既罕传,则言正楷者,惟于唐人遥师晋意,此千古书法之要义也”。故翁方纲又有了《苏斋唐碑选》之作:精选五十碑,以为书家法式,而主意惟在欧阳,谓唐碑只有欧阳询诸碑真正可信可师。欧阳之碑又以化度寺为楷则。翁方纲与稍后阮元都提出“尚碑”说,以改良一统天下“赵董风流”的秀美书风,而同为“尚碑”但本质上有着“势”与“法”的分野,即阮元力倡“北碑”,尚魏晋南北朝之“势”,而翁方纲崇“唐碑”的“法”度谨严,研究清代碑学者往往有此误区,将“北碑”“唐碑”混为一谈。当然,翁方纲虽时为书坛盟主,其历史地位当逊于“身经乾嘉文物鼎盛之时,主持风会数十年,海内学者奉为山斗”的一代文宗阮元,阮元著《南帖北碑论》的历史意义无疑是非凡的,其开启了其后的包世臣、康有为倡碑学说,但阮元之说则晚于翁氏之识。

康有为在《书镜》中分析清代书学体系十分中肯:“国朝书法凡有四变:康、雍之世,专仿香光;乾隆之代,竞讲子昂;率更贵盛于嘉、道之间;北碑萌芽于咸、同之际。”这“率更贵盛于嘉、道之间”即翁方纲标榜的书学观。以“法”强其筋骨,无疑成了乾嘉书学津梁,于其时亦不啻为一方强心剂的良药。

翁方纲书法与当朝的刘墉、梁同书、成亲王并称为“清四家”,书史上更将成亲王易换王文治,世称“翁、刘、梁、王”,“清四家”中成亲王永瑆受翁方纲影响师法欧阳询,翁方纲与王文治似在师友。他们直接秉承的是翁方纲书学体系即尊唐碑、写经,兼研汉隶,欲起有清康雍两朝之衰。这一观点,钱泳在《履园丛话》卷九《碑帖》中多有论及,翁方纲在其《徵刻金石图序》中更直白无余。

千载而下,翁方纲书法尽管算不上巨擘,但无论如何,乾嘉尊碑诸子,付诸实践来改良赵、董书风者,当翁方纲莫属。时阮元力倡北碑,但其书还是以“馆阁体”为宗,后来者包世臣则以帖学为基,以运腕之笔变法参孙过庭《书谱》。而翁方纲认为只有取法北朝碑版上承隶法、下启唐楷,即“以唐溯晋”、研习漢碑“以篆隶为本”方能正本探源,以碑版矫治法帖、墨跡的不足,一洗赵董靡弱的积习,此为翁方纲以金石学与书学糅合而形成的特质。其书初学颜真卿,继而转习欧阳询,参以苏体之意,隶书则师法《史晨碑》、《韩勒碑》等汉碑。只有将翁方纲书学观放在时代文化背景下来考察,其书学思想的识见当不会被历史湮没。以其书学观念切入探究其学术源流,对考察清代文化传承与发展的历史过程亦有意义。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>