对于流传至今的古代书画而言,真伪是绕不过去的学术问题。从积累方面而言,对于书画的真伪通过切磋和辩论而体现的学术思想和理论,对丰富中国书画的鉴定手段具有很大价值。

对于流传至今的古代书画而言,真伪是绕不过去的学术问题。从积累方面而言,对于书画的真伪通过切磋和辩论而体现的学术思想和理论,对丰富中国书画的鉴定手段具有很大价值。历史上著名的真伪争辩事件,虽然鉴定家之间存在矛盾,但主要是学术之争,而非经济利益之争或者派别之争。

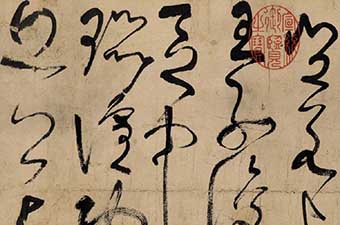

“兰亭论辩”

1965年,郭沫若在《文物》杂志上发表了《由王谢墓志的出土论到〈兰亭序〉的真伪》一文,认为《兰亭序》从书法到文章均为伪作。当时仅有江苏省博物馆书法家高二适写了一篇《〈兰亭序〉的真伪驳议》,引证大量文献和法帖资料,提出“《兰亭序》为王羲之所作是不可更易的铁案”。这篇“对台戏”的文章推出后,引发了国内学术界和书法爱好者的极大兴趣,在短短半年时间内,全国各报刊上发表的争鸣文章有几十篇之多,双方各执其理,这就是著名的“兰亭论辩”。在郭沫若与高二适之后,随着晋代文物出土数量的增多,学术研究也不断深入,人们对于《兰亭序》的真伪又开始了新一轮的辩论。第二轮的论辩高潮始于1977年,终于1981年,短短4年间的论辩,收录于苏州大学出版社的《兰亭论集》中。在这样的形势下,“兰亭学”的概念被学者提出,并被扩充到了广泛的研究中去。时至今日,“兰亭论辩”不仅给人们留下《兰亭序》真伪的探讨,而且从学术的角度,让更多人更好地认识《兰亭序》,了解中国书法史。

《雪竹图》之争

《雪竹图》是一幅没有题款的绢本画,原为近现代著名书画收藏家钱镜塘收藏,后入藏上海博物馆,不过,正是这件作品,引发了被誉为鉴定界“南谢北徐” 的争议。谢稚柳鉴定后认为,《雪竹图》出自五代南唐画家徐熙之手;而徐邦达鉴定后认为,《雪竹图》早不过南宋中期,晚可以到元明之间;因此不会是徐熙或徐派画作。

二人的不同观点主要体现在3篇学术文章中:谢稚柳于1973年发表了《徐熙落墨兼论〈雪竹图〉》,徐邦达在1983年第2期《艺与美》上发表了《徐熙‘落墨花’画法试探》,谢稚柳1986年在香港看到徐文后,撰写了《再论徐熙落墨花——答徐邦达先生〈徐熙落墨花画法试探〉》。二人的分歧焦点主要在两个方面:其一是对“落墨”的理解,另一方面是作品使用绢本尺幅来断定时代。

谢稚柳与徐邦达是当代中国书画鉴定界两位闻名遐迩的鉴定家,为我国古书画的鉴定和收藏作出了杰出的贡献,两位鉴定家尽管存在着矛盾,但主要是学术之争,以其深厚的修养和学识,为书画鉴定留下宝贵的经验。

“华夏第一拍卖案”

1995年,中国书画市场出现了一桩著名的拍卖案——关于张大千《仿石溪山水图》真伪之争。此案引起国内外书画界、收藏界、拍卖行业和众多书画爱好者的广泛关注,号称“华夏第一拍卖案”。

1995年,在浙江国际商品拍卖中心举办的秋季书画拍卖会上,浙江绍兴中澳纺织品有限公司总经理王定林以110万元拍下了张大千的画作《仿石溪山水图》。这张画上右侧有谢稚柳的题跋,左侧有徐邦达的题跋,被认定为真迹。谢稚柳凭着和张大千几十年的交往,确信此画为真品,并出具了亲笔鉴定书:“确定此图为真迹无疑。”但作品成交后,存疑的王定林到北京找到徐邦达,徐邦达认为作品上的题跋属于书画作伪中典型的移花接木,该作为摹本。

王定林于是要求拍卖方退画,遭到浙江国际商品拍卖中心拒绝,于是王定林先后向杭州市、浙江省和最高人民法院提起了诉讼。此案持续了几年,在1998年谢稚柳去世以后,国家文物局11位专家接受委托,对张大千的《仿石溪山水图》进行鉴定,最终认定此画是伪作。浙江国际商品拍卖中心败诉,赔偿王定林总计127.5万元。

《溪岸图》之辩

1997年,纽约大都会博物馆董事唐骝千出巨资购得《溪岸图》,并捐给大都会博物馆,《纽约时报》在头版刊登此画并称其为中国的《蒙娜丽莎》。然而同年8月,美国《纽约客》杂志刊登一篇爆炸性文章,美国中国绘画史研究元老高居翰称《溪岸图》为赝品。

此论一出舆论哗然。1999年,大都会博物馆专门召开国际研讨会,探讨中国古代绘画的鉴定问题,会议几乎聚集了西方所有的中国美术史专家和部分中国大陆、台湾学者,然而最终并未达成共识。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>