以高居翰自己写在中文序言中的一段话来看,《江岸送别》确是他学术生涯的重大转变。他写道:“虽然多年来,我一直在开拓各种研究方法,想要让各种‘外因’——诸如理论、历史遗迹等中国文化中的其他面向——跟中国绘画的作品产生联系,但在当时,我毕竟还是罗樾指导下的学生,所以在研究的方法上,仍以画家的生平结合其画作题材,并考虑其风格作为根基。至于风格的研究,则是探讨画家个人的风格,以及从较大的层面,来探讨各种风格传统或宗派的发展脉络,乃至于各个时代的风格断代等等,及至上世纪70年代中期,我在撰写《江岸送别》时,已经变得比较专注于其他问题,而不再像从前一样,只局限于上述那些问题而已……”

但是,这本书也在美国的中国艺术史界引起了第一次大争论。以方闻的学生班宗华为代表,包括苏立文等学者,都对高居翰将赞助人研究放入中国艺术史研究的方法提出了公开质疑和批评,尤其以班宗华较为严厉。

尹吉男向本刊介绍说:“在美国,中国艺术史领域的大家基本都是研究绘画史的,严格讲是晋唐以来、偏重宋以后的绘画。中国文人画在世界上是比较奇特的景观,它这种超越现实、抒发个人性灵并不以写实为维度的价值观,和中国哲学特别是禅宗联系紧密,所以在西方成为一时的显学,形成很多不同的学派。高居翰的著述《江岸送别》出版后,苏立文、班宗华等学者都出来写了书评,对他书中的观点提出异议。后来,高居翰征得班宗华及另一位应邀参与辩论的学者罗浩(Howard Rogers)同意,将三人来往的14封书信共同出版。这些书评,让原来不同的学术声音浮出水面,变成美国的中国艺术史界公开的、系统的方法争论,其中两个较大的学派,可以说高居翰是一个代表性人物,方闻是另一个。”

尹吉男认为,方闻等学者仍注重艺术品自身分析,比如通过题材、空间、手法、色彩关系、形式语言等来一层层分析其特质,寻找个性化的部分。而高居翰,注重社会、政治和经济对艺术的影响,并不完全属于风格分析了。“早期他们确实都受到德国学派风格分析的熏陶和影响,往上可以追到巴尔霍夫、沃尔夫林,形成了北欧的一套传统,重视方法论。但到高居翰这里,我认为他后来发生了变化,不单纯是风格分析。他在写《画家生涯》的时候,更是特别强调市场、经济和画家的特殊关系。”尹吉男还提到一个有趣的现象:西方比较重要的美术史家,有好几位都是苏格兰裔,比如高居翰、柯律格,年轻一点的如研究石涛的乔迅,他们都比较重视社会环境对艺术产生的影响。“乔迅在谈论石涛的时候,就讨论到早期中国的现代性问题。所以我个人觉得,在德国传统之外,他们几个和苏格兰的学术传统可能也有一定关系:苏格兰的一个传统是重视历史,另一个是重视哲学。”

《溪岸图》的争论

1999年对大都市藏画《溪岸图》的争论,在高居翰晚年是一个比较重要的学术事件,几乎将美国的中国艺术史大家全都卷入。

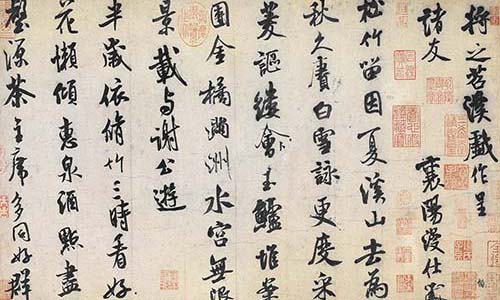

据事后各种报道和当事人撰文,争论发生的经过并不复杂:1997年5月,纽约大都会博物馆华裔董事唐骝千将从美籍华裔收藏家王季迁(1907~2002)处购藏的《溪岸图》捐给该馆新的中国馆。《溪岸图》传为五代董源画作,递传经过被描述如下:20世纪30年代,徐悲鸿在桂林购藏,1938年被张大千带回四川,后张大千以自己收藏的金农《风雨归舟图》与徐悲鸿交换。50年代,已经移居海外的张大千将这幅画转让与王季迁。由于大都会当时是以巨资购藏,十分轰动,《纽约时报》在头版报道中将《溪岸图》称为“中国的蒙娜丽莎”。

但在同年8月,《纽约客》刊载了专栏作家卡尔·纳金(Carl Nagin)的文章,标题为《大都会博物馆刚刚获得中国的“蒙娜丽莎”,它是真迹吗?》。纳金并非艺术史专家,其文中引述的主要是高居翰的观点:《溪岸图》不是10世纪古画,而是现代画家张大千伪作。这一看法,高居翰曾在1991年的一个关于张大千的讨论会上就公开提出过,1997年9月又为美国媒体撰文重申。《纽约客》的文章在社会各界引起了激烈反应,为此两年以后的1999年12月,大都会博物馆在纽约召开了一次“中国书画鉴定国际学术研讨会”,邀请包括中国内地专家启功等名家在内的各路专家学者都到会,当然也包括美国的艺术史学者,以“中国艺术的真实性”为题对《溪岸图》真伪展开讨论。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>