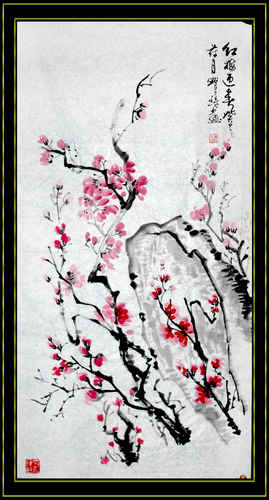

古人崇尚清奇、简静、淡雅的画风,追求笔墨的纯净与透明,就像其追求心性之高洁一样。有成就的画家的生命态度往往保持着一种低调。低调是一种境界。那是一种信仰:艺术与生命合一,艺术应该是生命的展开与完成,而不能成为换取世俗利益的手段。讲求心灵质量的完美。所以,真正的大家不仅是一位笔墨实践家,更是一位有人文关怀精神的人,通过笔墨映现出生命的本真,并且通过笔墨净化自己及他人的灵魂。

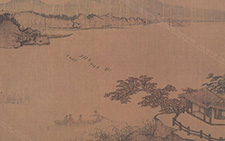

纵观历代绘画大家,其为人真诚坦荡,其学问宏博渊深,因而其作品境界幽远深沉。《乐记》中说:“乐由中出,故静;礼自外作,故文。”传统艺术以“静”来抑制人动物性的本能冲动,从而达到“上下和”、“天地和”的理想状态。因而,传统的绘画作品不仅隐含着个体情感的信息,更注重了人性情感的传递,展现出温文尔雅、文质彬彬的君子风范。抵达庄子所说的“天地与我并生,万物与我为一”的“天人合一”境界。在画面中,不论山川河流、亭台楼榭,还是人物走兽、花草鱼虫,皆透露出画家中和平静,追求人与自然高度和谐的审美心胸,隐匿着画家人格自我完善的印迹。

“静”,这种中国式的审美气质承载着传统艺术的优良文化基因,曾经一度为世人所崇敬。“静”则深,能思考更深层面的问题,体现了人性的自觉和人文精神。然而,近百年来,画家身上那一份“静”的文化基因,却在所谓时代大潮的喧闹中悄然消逝。那些抄袭西方艺术样式并号称“前卫”或“先锋”的艺术家,也靠贴上一个民族艺术的标签,诸如“中国符号”之类,以展示“民族精神”,而实质已与民族精神相去甚远。

历代画论提出“ 清心地” 、“ 善读书”、“却早誉”、“亲风雅”,“不可有名利之见”,不能“沉湎于酒,贪恋于色,剥削于财,任性于气”等,是说高尚的人品能影响到笔墨。明代李日华在《紫桃轩杂缀》中说:“文徵老自题《米山》曰:‘人品不高,用墨无法。’乃知点墨落纸,大非细事,必须胸中廓然无一物,然后烟云秀色,与天地生生之气,自然凑泊,笔下幻出奇诡。若是营营世念,澡雪未尽,即日对丘壑,日摹妙迹,到头只与髹采圬墁之工(指漆匠、泥水匠)争巧拙于毫厘也。” 清代沈宗骞说得更具体:“笔格之高下,亦如人品,故凡记载所传,其卓乎昭著者,代惟数人,盖于几千百人中始得此数人耳。苟非品格之超绝,何能独传于后耶?夫求格之高,其道有四:一曰清心地以消俗虑,二曰善读书以明理境,三曰却早誉以几远到,四曰亲风雅以正体裁。具以四者,格不求高而自高矣。”这种具体的要求几乎成为画家,尤其是文人画家的自觉意识,进而成为自觉状态。数百年而流传,形成了古代画家的人格传统。

清代画家盛大士曾著文批评世风,和今天有些相像,他认为“近世士人沉溺于利欲之场,其作诗不过欲干求卿相,结交贵游,弋取货利,以肥其身家耳。作画亦然,初下笔时胸中先有成算,某幅赠某达官必不虚发,某幅赠某富翁必得厚惠,使其卑鄙陋劣之见,已不可向迩,无论其必不工也,即工亦不过诗画之蠹耳。”⑤

画家的浮躁心态在画面上是能反映出来的,那种力图取悦于他人的作品常常有“做”的刻意,情不真无以动人,连自己都敷衍,如何能打动观者呢?所以,画面的深层问题与人品关系至为密切。

人品不高,难得有境界。中国古代有一种对画家极其严厉的批评—俗,并认为“俗病难医”。但清人王概开出药方:“去俗无他法,多读书则书卷之气上升,市俗之气下降矣。”⑥往往是俗人不读书,少读书,或读不进去书。

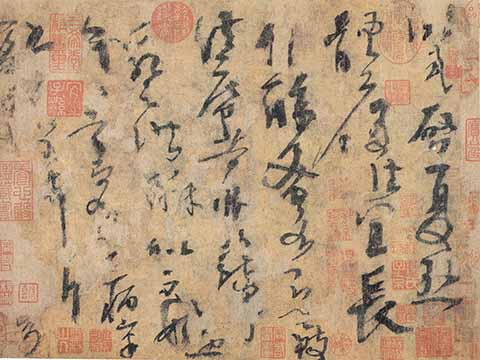

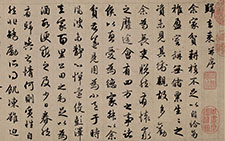

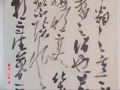

明代画家董其昌强调心悟,强调以心应物,以情应心,作画不为造物役。董其昌的书画艺术没有功利色彩。在他的心中,艺术完全是心灵的需要。他写字作画,完全进入了一派安详宁静,散淡冲和的状态,心与作品融为一体,绘画不再是一种负担,而成为没有痛苦,只有愉悦的享受。正因为如此,董其昌从书画艺术中发现了“烟云供养”的养生之道。他写道:“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机,故其人往往多寿。至如刻画细谨,为造物役者,乃能损寿,盖无生机也。”这句话被历史一直证明着,这正是中国书画艺术的奇妙之处。大约也是让西人难于理解的地方。⑦

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>