李刚田——篆刻天问(2)

2014-07-28

编辑 : 雅澜

作者 : 李刚田

浏览次数 :

在我们研究当代篆刻创作中刀法问题时,不妨先观照一下书法创作中与之具有类比意义的状况。古代的书法艺术,于笔法、字法、章法、墨法诸因素中,最...

在我们研究当代篆刻创作中刀法问题时,不妨先观照一下书法创作中与之具有类比意义的状况。古代的书法艺术,于笔法、字法、章法、墨法诸因素中,最核心的是其笔法。古人对笔法是极其重视的,不但古代书论中论及笔法、笔势的文字非常之多又非常精辟,而且还有一些美好的传说如掘墓盗取笔法、神人梦中授以笔法等等。对于字法,是处于因笔势而生的从属地位,赵孟“结字因时相传,用笔千古不易”成为书论的名言。对于章法,文人讲求“无为而治”,反对刻意经营,提倡“宁直率毋安排”。对于用墨,求黝黑如小儿眼睛,视涨墨湮化为不规。如果说古代的书法创作较重视内蕴,通过笔墨去体现一种文化品质,那么当代的书法创作明显倾向于重形式表现,通过动人的形式追求审美的境界。与此观念变革相应而生的是技法的变革,当代的书法创作加强了与形式表现关系较为直接的章法与墨法的作用,对于笔法,今人的理解与笔笔中锋、八面出锋之类的古法有很大不同,已是但求效果而不拘成法、不择手段了。

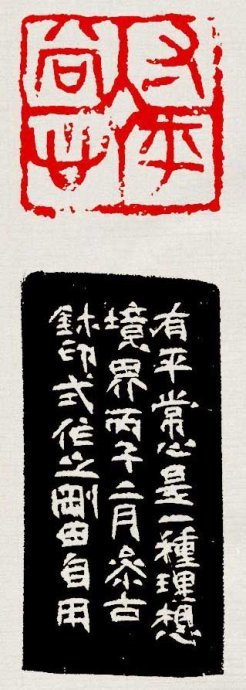

我们再看篆刻,与书法不同的是明清文人篆刻虽然在刀法上曾经进行了积极而富于成效的探索,但在理论上却是首重字法而相对轻视刀法。究其原因,大概有三:一是字法有古法可循,以刀刻石是当时的探索,当时的成果要变成法式是须经一定时间过程的;二是字为心画,如其思如其人,而以刀刻石带有一定工艺操作性质,前者劳心,后者劳力,从文人观念出发,理论上自然重字而轻刀;三者与书法相同,重视作品内蕴,通过篆刻表现文化品质的文人把字法置于篆刻诸因素的首位,而置表现手段的刀法于次要。新一代篆刻的观念发生了变化,提出了“形式至上”的口号,作为直接具表现作用的刀法和与作品形式特点作用直接的章法上升到重要位置,而篆刻字法的内容所指与明清人也有很大不同。由于形式至上,与形式特点关系直接的制作手段(当然包括用刀)体现了重要作用,以加强作品的表现力为目的,打破了传统的冲刀、切刀种种法式,也不论浙派、皖派、吴昌硕、齐白石等等,用刀与非用刀的技巧并用,同书法中的用笔一样不择手段,但求效果。

由于形式至上、表现至上的创作倾向,过去篆刻家最重要的一条,即篆法必须正确,“下笔有由”、“不失六书”等金科玉律如今也有所动摇。新一代印人对此显出漠不关心的样子,对入印文字的正误,采取了宽容、权变、通融的态度,甚至宽容到了允许有错字出现,在各种大展大赛,各种报章刊物上,我们就不难发现存在明显篆法错误,但印面效果较好的作品。篆法正误的判断标准也发生了歧义,以致一些有关印文正误的口角争纷常常见诸报端。严格地从文字学立场给篆刻艺术用字定下的原则,明显束缚着艺术形式的创造,不合时宜的旧标准废弃了,新的判断印文正误的标准尚未获得共识,入印文字也处于一种无序状态。一切为形式服务、为印面效果服务,入印文字可以把各个时期,不同书体,不同风格杂合,只要在形式上统一即可。有时为求印面出奇的效果,专取一些不常用的、冷僻的或是当时的俗体字、错字入印,这或许是作者古文字修养不足所造成的盲目,但根本原因在于篆刻创作观、审美观的变化。更甚者有的创作开始摆脱文字之形对篆刻形式的束缚,失去文字后的印面,把印面中的线条及块面作为一种美术性的“适合纹样”,这同现代派书法的创作现象有相同之处。

石质印材的取用、以刀刻石的创作方式造就了数百年流派篆刻的繁荣。但在印宗秦汉的大旗下,其用刀的种种法式是以摹写古印形象为取向的,随着创作观的变化,用刀技法及由此产生的线条美也必然发生变化。今天的篆刻创作殚精竭虑,在形式上变幻出新,虽然以刀刻石仍是主要创作方法,但已感到不足,新一代印人又在发问:为什么只能用刀刻石头?为什么非用刀在石面上去追摹千年烂铜不可?为什么必须欣赏钤盖朱红印泥的印模?……有的作者尝试刻完印之后抑压泥块上,然后像拓古封泥一样以拓片为创作结果;有的作者用砖瓦等材质去刻印,试图获得刻石所得不到的特殊效果,等等。随着篆刻作品不再单纯是案上读,而展厅的壁上观成为重要的审美方式,开始有了巨印创作出现,而许多巨印创作并不用天然石质印材而用其他材料替代。篆刻创作不但刀刻的手段在不断变化丰富,而且作品单纯以石材为载体的传统也发生一些变化。另有些所谓的创作甚至完全脱开旧有篆刻形式,出现了既不用文字之形,也不用刻制手段,同时又不用印章形式的全新的东西,如同“篆刻工艺美术”、“篆刻雕塑”、“篆刻版画”(权且发明这些词),这些创作确实是完全脱开旧有形式与观念的“新概念”,但这些能否被篆刻这个艺术门类所接受尚有待时间去做结论。

有人称书法是线的艺术,古人把笔法奉为构成书法艺术语言诸方面之首重位置,把通过丰富的笔法产生的具有丰富姿态的线条视为书法美的主体。而篆刻艺术中摄入印面的是具有书法意味的篆书为主的字形,通过丰富的用刀产生多姿的线条,所以有人称篆刻为“铁笔”,要“使刀如使笔”地用刀去“写”出篆刻线条,线的艺术也是篆刻的主体。这个篆刻所固有的特点,在当前篆刻探索出新中也开始动摇。有人在思考:篆刻为什么只能是刀刻出的线,为什么局限于这种单一的表现方式?在方寸印面这个大舞台上,可以通过更丰富的表现方法,演出更动人的节目,当前书法创作,尤其是现代派书法中,充分发挥墨的变化,通过湮化与飞白而产生丰富的画面,相对打破了线的局限,篆刻为什么不能突破线?于是在创作中开始尝试:也许是受砖文、印陶、滑石印的启示,有的作品印面有意不使平整,刻出的线也不再囿于旧说“通过刀法表现笔法”之类的束缚,去讲究表现刀的起止姿态,而是采用各种技巧使线变得向面渗化,变得模糊而不确定,这种边沿模糊的线与斑驳不平的印面共同构成一个画面,线的美融化在面的美之中,单维的线走向二维的面,又通过丰富多变的、具有美术性形式构成的平面,使印面的审美感觉向立体的、广泛的空间去延伸。

当前篆刻创作是一个大的试验场,每位作者都有自己的试验室,进行着自己的试验,充满生机又不无混乱,探索的超前性与无序的初级形态并存。对于机械的印宗秦汉的否定,对印从书出的否定,对形成个人成熟风格的否定,对固有刀法程式、篆法正误标准的否定,对线条的否定……印与非印、刀与非刀、篆与非篆的界线,在这场探索革新之中模糊了起来,当前探索性的篆刻创作是以破坏篆刻旧有的艺术表现方法和审美定式为特点,这种特点是以篆刻“形式至上”的创作观念为基础的。当前篆刻创作观念变化的发生和发展不是孤立现象,它是在文学、音乐、美术、书法等许多文艺门类的创作观念和表现方法都在变化的大背景下发生的,有其自身发展规律的必然性,也有其社会与历史的必然性。其突出特点有二:一是对习惯定势的破坏,二是自我意识的弘扬。在当代篆刻创作中,确实出现了许多形式新鲜动人并发人深思的好作品,由于创作观念的变革带有根本性的特点,我们甚至可以说这场篆刻革命运动会产生影响篆刻发展史的历史作用,是一场充满生机和希望的探索。但同时我们也应该看到,有相当一大批出于对历史和传统无知的盲目的追随者,有许多粗劣不堪、令人倒胃口的所谓创新,很多人的创作思想处在一种肤浅的层次,导致其创作总在逐潮赶浪,大家都去弃旧寻新,又成为时尚的习气,创新的作品样式很快又被更新者所取代,变化周期之快令人目不暇接。

这里,又有一些人不禁也发出“天问”:篆刻中的书法属性可以完全排除吗?篆刻家个性的形成或失去,是可以自行设计而不受客观规律制约吗?旧的程式破坏了,这种无序状态是否永久如此?新的秩序会不会逐渐形成并被普遍接受?线的解散将使篆刻变成文字的工艺美术、雕塑、版画,对旧有破坏有没有一个度?篆刻艺术有无区别于其他门类的、独立的艺术语言?如彻底破坏了篆刻的个性,篆刻艺术是否仍有生命力?新的东西就是好东西吗?破坏性就是革命性吗?当前的印坛是在演出着“凤凰涅”的新生,还是演出着“霸王别姬”的自杀?……一切有待时间的延伸去历史地评价,不管其现象如何纷乱,从理论高度和发展角度去看,当前篆刻的探索无疑起到了丰富作品形式、深化创作思想、推动篆刻发展的作用。当然,这种泥沙俱下、鱼龙混杂的状态,需要时间的澄清池和过滤器去净化。从无序的探索积累大量的素材进行理论的梳理、规律的总结,是今后应当关注的事。历史是不能割断或抛弃的,一切新的、偶然的现象都是历史和时代的必然,将来又会去续写这部历史,并受制于客观规律,一切逆规律而思而行者,终究会被淘汰。

相关阅读

关键词 :

月雅书画 李刚田 篆刻

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

书画展推荐

高清推荐

书画论坛热帖

国画论坛热帖