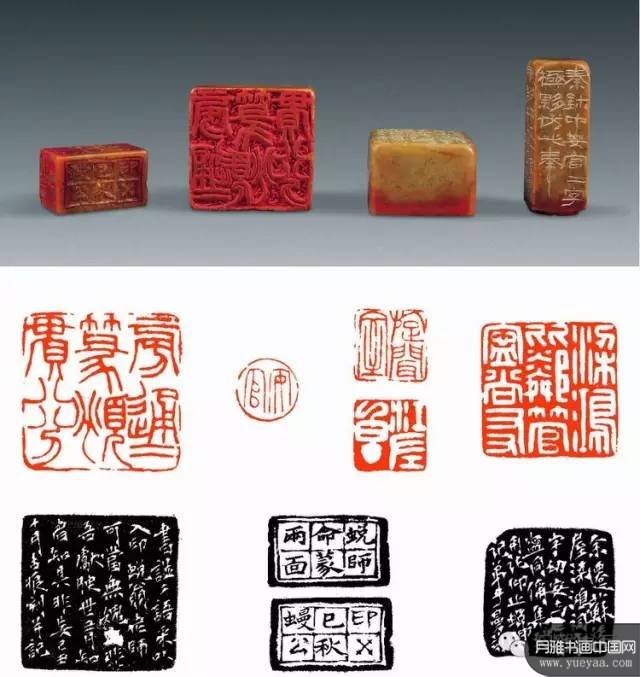

现在,国内写得好的老书家越来越少,江苏也是这样。我已经八十五岁了。时间对我而言实在太宝贵了,希望在有生之年在创作上有所突破。有这样—种感觉,就是现在注重传统的书家好象不太吃香(记者插话:现在绝大多数有成就的中青年书家对传统还是非常热衷的,也很注意学习吸收现代的东西),但搞传统的确需要!书法必须讲传统,不温故那里会有新!我认为现在有些年轻书法篆刻家的新,其实不是真正的创新,写的(刻的)毫无法度,这种新实际上是胡来。甚至我的一些学生现在也是这样。有些评论家也很不负责,瞎吹捧,捧人要捧得有理有据,不能信口开河。书法必须讲艺术、讲水平,而不能只注意书写者的身份、名气与地位。我喜欢讲实话,为此曾被打成右派,也得罪了许多人。我觉得现在书法名利的引诱太甚,也不知这种局面要到什么时候结束。尽管如此,我仍然热衷并致力于中国书法的传统。

●记者:您老勤于笔耕,请您详细介绍一下近期的创作。

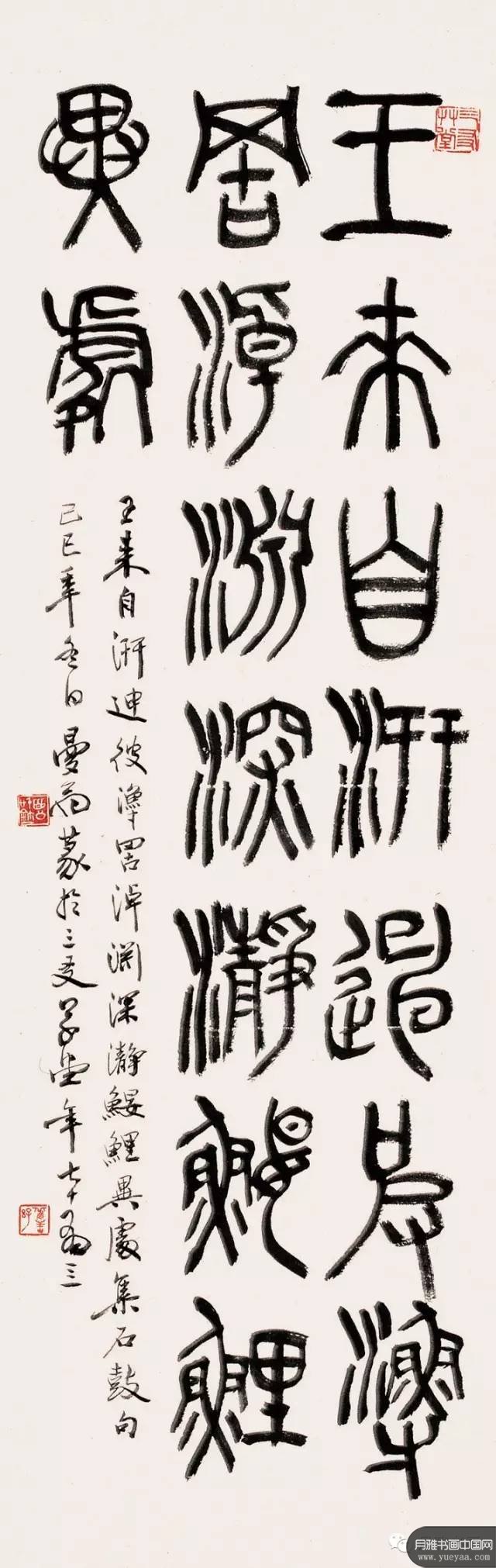

●沙曼翁:最近我想把只剩九个字的「泰山刻石」补起来。原文有二百二十二个字,以前我曾藏有一个一百多字的拓本,现在也不见了。我觉得补起来可能有些用处,特别是对年青人学习篆书会有所帮助。现在好的篆书范本不多,一学就是『石鼓』,不妥!石鼓发现较晚,字法也很不规范,也很难辨识,吴昌硕讲他曾看到过明代的石鼓拓片。

如果没有深厚的传统学问,篆书是不可以随便学的,姜夔《续书谱》云:作字者,亦须略考篆文,须知点画来历、先后,如『左』『右』之不同,『剌』、『则』之相异,王与七、示与衣以及『秦』、『奉』、『泰』,『春』、『奏』五字等等,形同理殊,得其源本,斯不浮矣!当然,占人的话不一定都对,在理解时也要一分为二。如现在写字的方法就比以前进步许多,要讲究枯湿浓淡的用墨变化以及对比呼应的章法布局等,而这些古人是不太注意或根本就没有这种概念的、事物总是在发展的,现在好的,名气大的,今后不一定就能站住脚。一个人的艺术盖棺才能定论,一个人看自己的以前也往往是否定的,昨是今非嘛!最不好的就是自我欣赏,固步自封!

●记者:现在在不少中青年书家的印象中,仍然十分清楚您在1979年获全国一等奖的甲骨文书法。在这方面,不知道沙老有没有新的心得。

●沙曼翁:写甲骨把笔要轻、运笔要活,要学『大米』的刷字,要中、侧锋互用,总之不可拘执、不可死紧。

●记者:您现在还有时间与兴趣阅读书法方面的报刊吗?

●沙曼翁:读书法刊物也是我的日课,有助于信息了解。《中国书法》这些年来对传统的关注与介绍越来越多,也越来越深刻。特别是针对传统经典作品的文章,组织得很好,同时,你们又不排斥现代的新东西。因此连我这样的老头也很喜欢读。

●记者:除了篆刻以外,您下功夫最多的书体是什么?

●沙曼翁:最近则常写《礼器碑》碑阴。此碑碑阴书法比较随意,字体大小不同,笔致也较放逸。还有长沙马王堆出土的汉代帛书,处在篆书向隶书演变过程中,但又尚未形成规范隶书,有不少新面目、新东西产生。早些年我主要是写篆书,后来曾有段时间潜心于汉简。汉简其实很难写好。不懂篆书与隶书的人,或只懂其中一种的人都是外行,是写不成汉简的,以为把隶书或小篆写得潦草一些就是汉简,那是无知的表现。因力汉代的隶分,都是从篆书中变化、衍生出来的,其中的关系非常密切。

●记者:写篆隶书法需要注意的问题是什么?

●沙曼翁:最主要是文字学的基础。有位『大家』写『风正一帆悬』的『悬』字,大写时还用『心』部,显然是不懂文字学的缘因;又有的书家将篆书的『庙』字里的『舟』写成『月』,原因也是如此。

其次要强调的是艺术性,要有变化。把篆书或隶书写得方方正正,大小一样且状如算子,怎么能算是艺术?。有的同志看到唐代李阳冰的篆书,或者清代人的篆书,线条都一样粗细,大小都一律,便以为写篆书很简单,只要写得大小一律,粗细均匀便可以了。这是对篆书的误解。唐代李阳冰那种粗细均匀、大小一律的篆书,叫做『玉著』,俗称『铁线篆』。这种篆书状如算子,毫无生气。把铁线篆当作篆书精华,这就误解了。两周金文、石鼓文以及秦泰山刻石,虽然也给人以静态为主的感觉,但运笔过程中,除了平面内的左右移动外,还有毛笔在垂直方向的提按动作。因此线条的粗细是略有变化的,点画之间也有笔势相过渡,如此写出有生命力的线条和形象。与上述铁线篆是不可同日而语的。

关于篆书的用墨,要注意两点:一是破墨法,即先蘸浓墨,再用蘸了浓墨的笔尖在清水中点三下,以清水破浓墨,目的是为写出墨色有变化;二是惜墨如金,不要笔笔蘸墨,使墨色无浓淡枯湿之变化,该用墨时不惜泼墨,不该用墨时绝不多用墨,为的是使墨色活起来,有干有湿,有变化。

●记者:在您的行草书法中,似乎有晋魏六朝碑刻的影子。

●沙曼翁:学晋魏六朝碑、墓志铭或造像,往往是单独的、上下不连贯的字,因而易于呆板。我早年也学过,但后来改学行书。我觉得学魏碑而能融合行草的,仅康南海、赵之谦、于右任和曾熙四家而已。从整体上看。晋魏六朝的东西,虽然大多出自工匠之手,字数不多、大小不一,但风格、结字多有古拙之趣,其自然超逸的境界与气息,现在的名家是写不出来的。

●记者:现在书法作者因展览的需要,在创作中更注重展厅的效应与构成的新奇,像您这样强调书卷气息的作品相对较少。因此,我觉得您老人家应该在这方面多做些示范,为年轻作者树立好的榜样与参照。

●沙曼翁:对此我也有困惑,但作榜样与参照则不敢。我最近的创作,主要是行书与隶书,其它则很少为之,反而用在画兰、竹等小品上的功夫下得更多一些。

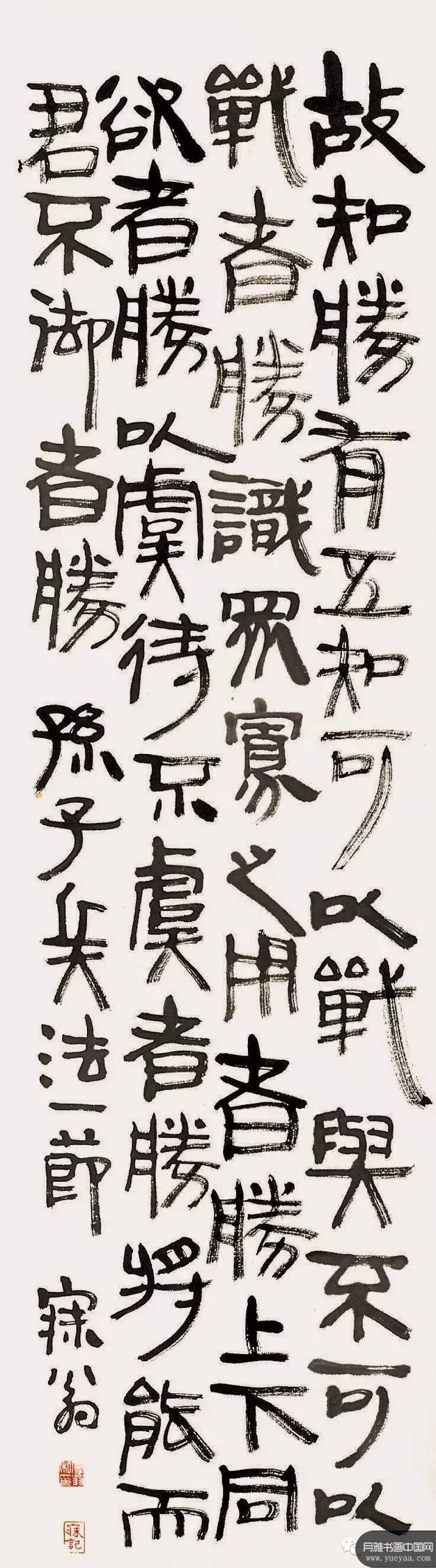

这些作品主要是给自己看的,没有拿出去。就我的行书而言,十多年前林老(林散之)要求我多写行书,我照做了,自以为有长进。我的行书主要学二王与米字,加进了一些自己的变化。米芾在其『自叙帖』中曾谈到『三』字三画异的问题:笔笔不同,故作异;轻重不同,出于天真,自然异。可见古人于三字三画之轻重不同,亦能出变化之奇。另外,写行书,要重『散』,散则逸趣多。散者,也绝非狂野。与此相反,过于规矩,易入呆滞,而呆滞近俗,务去之。

人贵有自知之明,要恰如其分地评价自已,明白自己还有哪些不足,切忌自高自大,否则则会妨碍自己的进步。

●记者:当代书法创作在行草方面,发展是显著的。但篆隶创作进展不大,您是如何看待这个问题的?学习篆书有什么规律可寻?

●沙曼翁:现在真可怕!篆隶书法是后继无人。前几年上海与日本人搞书法联展,甚至拿不出象样的篆隶作品。其它地方的情况也是如此。当然,写篆隶瞎胡来的也不在少数。我觉得作为一个书法家决不能趋时媚俗,因为这是奴俗气的表现,是艺术的大忌,也是艺术家的大忌。

任何一种书体都有萌生、发展、成熟的过程。篆书始于殷商,盛于两周,滥觞于秦汉。学习篆书当以鼎盛期的艺术作品为楷模,可以选择《石鼓文》、秦《泰山刻石》以及汉代碑额——汉篆、摹印篆(即缪篆)等为初学临本,继而以两周金文作为深入研究。清代如邓石如、吴昌硕的篆书可以作参考;清代其他人如王澍、钱坫、杨沂孙、吴攘之等篆书,皆不宜作临本。临帖要知取舍,帖中常有一些残损、剥落的字,不必刻意仿摹。

临帖初期应做到『有古无我』,认真学习古人的用笔、结笔、笔势等,如蚯蚓吃泥土,吐的还是泥土。继续学习则应做到古中有我,即不以摹仿古人点画、用笔、结体等形似为满足,而欲得古人法书之神韵,再益以个性美。这便是在继承优秀传统基础上的变化及发展,最后达到熔古为我,以我为主的创新阶段。此时如春蚕吐丝,吃的是桑叶,吐出来的却是丝帛。

●记者:请您再详细说一下写好甲骨文应该注意的问题。

●沙曼翁:甲骨文的写法与写其它篆书大不一样,既要写出毛笔的韵味,又必须写出锲刻的意味,要有刀的感觉。用写金文与小篆的方法写甲骨,肯定写不好。

至于使用何种毛笔,则可根据各人喜好而定。除此以外,要多看各种甲骨的拓本,要仔细品味它的结字、线条与高古的气息。同样,写诏版的方法也与一般写小篆不一样。

●记者:您平时主要读什么样的书?,

●沙曼翁:书法理论、文字学、文学等方面的书都读,很难一一说清。无论看了什么书,还要用到创作实践当中,因为这是作品书卷气息的主要来源。

●记者:您现在与年轻书家的接触多吗?

●沙曼翁:有接触,但没有收学生。有时候,与青年朋友的交往,比读书的收益还要多。

●记者:您觉得书法界现在最应该关注的是什么?

●沙曼翁:还是书法的传统。要尽量避免名利的诱惑。短期创作培训的作用是有限的,因为书法的提高是积累的结果。如果碰到讲课的人本身水平不高,则更是会误人子弟的。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>