1.对中国画艺术的认识高度问题

学院中国画教育的基础是建立在对中国画的认知上的,教育的成果代表着中国画未来的方向,因此对中国画的认识自然是关键,也必然成为学院教育的基础。

首先,中国画乃道心之体现,超越艺术之概念。

何为书画,乃书画之道,不见道,书画则可以不谈,自古论书画必述其源,必言其义,此即古意,不能仅用思维文字含概,须实践中得,如悟道,思维、语言难量,证者自知,难与人言。而西方绘画的至高层面上也应是道心之体现。

最让人对中国画教学担忧的莫过于我们教师自身对中国画粗浅或是错误的理解造成的学术水准的低下。教师是传道授业解惑者,古之传“道”者被称为贤,创“道”者被称为圣,都应是了不得的大学问家,没有雄厚的中国传统文化基础,是完成不了发展中国画大任的。

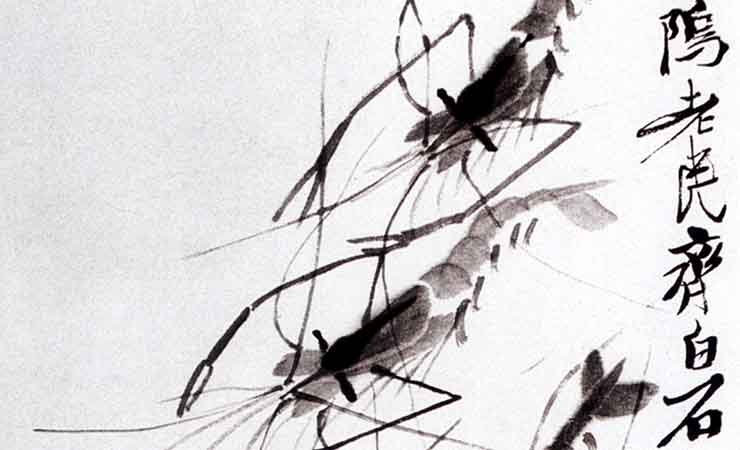

用西洋绘画的“造型”、“比例”、“透视”、“笔触”、“肌理”、“环境色”等是不能解读中国画的,更多的是用“笔法”、“墨法”、“章法”、“气韵”、“意境”等来诠释中国画。中国绘画在绘画创作过程中,更重要的是神遇而迹化。以形写神(或以神写形),形神兼备,要骨法用笔,高雅简约,含蓄内美,要意在笔先,趣在法外,气韵生动,好似庖丁解牛,“奏刀然,莫不中音;合于桑林之舞,乃中经首之会”,笔墨情趣中透露出东方文化的崇高审美境界。

六法是传统中国绘画的评价标准,体现了中国绘画实践所要达到的高度。六法同样适宜对西方绘画的评价。南朝齐谢赫《古画品录》所举“六法”为:气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。唐张彦远《历代名画记》将“气韵生动”、“骨法用笔”列为首要之法。气韵、笔墨最体现中国画之本质。而造型、色彩等则是与西方其他艺术兼而有之的特征。西方人对绘画的讨论基本在气韵、笔墨之外的4个方面,中国画的语言主要是笔墨,所谓:“有笔有墨谓之画”,笔墨中笔法尤其重要,黄宾虹说:“画之法不在位置而重在笔”。

西方直到近代也有个别画家关注到类似中国笔墨之问题,例如塞尚对山川气象的认识脱离了风景画之概念;莫奈对绘画笔触的认识高度近乎中国画中之用笔的概念;毕加索亦对线之概念,笔法之概念有所体会,但还不是很清晰。

2.传统文化课程设置以体道心

作为主导中国画发展的思想核心,中国古代的经史典籍的学习应该可以列入必修课程中,不了解这些,就很难真正理解中国画的精神内涵,更不可能得到中国画的艺术精髓。“绘事,清事也,韵事也,胸中无几卷书,笔下有一点尘,便穷年景目,刻画缕研,终一匠作自,何用乎,此真赏者所以有雅俗之辩也。”老一代有成就的美术家和现在学院的中国画专业学生不同,他们大多是书法诗文上(尤其是经史诸子方面)有较深厚的基础。早在宋徽宗创办最早的中国画院之时,就特别重视创造性思维如何更好地与文化素养和思想意识结合培养优秀学生的问题。“画学之业,曰佛道、曰人物、曰山水、曰鸟兽、曰花卉、曰屋木。以《说文》、《尔雅》、《方言》、《释名》教授。《说文》则令书篆字,著因训,余书皆设回答,以所解义观其能通画意与否。”这种“通画意”的教育就是考察中国画技法与文化素养之间关系的方法。

(文章来源 美术报)

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>