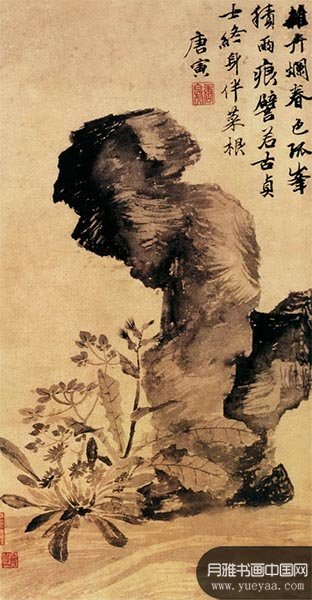

图1

先说古代的,明朝的唐寅有一幅“立石丛卉图”,这幅画画的是一块竖长石头,其前下方土地上生长着几株极为普素的花卉,(图1)整幅画显得十分素。无疑,它体现了作者追求平淡雅洁的思想。画大都追求画面要美丽,即使素雅也需要表现出素中有色,如此才好看。但唐寅此幅画偏偏从素中体现了一种清气,这种逼人的清气肯定是作者有意安排的。因为此幅作品耐人寻味的审美点就在这股清气上。素雅的寻常花卉比起堂皇绚烂的花卉并没有让人感到猥琐、寒酸,相反,却让人体会到一种凌云的骨气,穷而弥坚的品格。正如王勃在《滕王阁序》中所歌颂的“君子安贫,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。”我们从作者的题款上找到了答案:杂卉烂春色,孤峰积雨痕。 譬若古贞士,终身伴菜根。原来他描写的是他心目中崇仰的傲骨之士。他以低贱的杂卉与耸立的孤峰为伍,比拟菜根与贫贱但孤傲不群的读书人相伴,实际是抒发了自己“三尺微命,一介书生,无路请缨”“杨意不逢,抚凌云而自惜”的不平。这样的抒怀,必然是他提笔抚案时就思考的,之后才会想到用怎样的内容去表达。否则整幅画就不会展现出那种孤高自赏冷视富贵的气息。

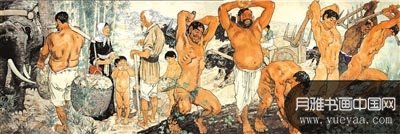

图2

我们再说近代的徐悲鸿“愚公移山”(图2)创作的过程。1939至1940年,徐悲鸿应印度大诗人泰戈尔邀请到印度举办画展宣传抗日。1940年2月,甘地到尼克坦访问泰戈尔,泰戈尔向甘地引见了徐悲鸿。徐悲鸿被为民族独立奋斗的印度灵魂人物不屈不挠的精神所感动,于是充满激情地开始创作《愚公移山》,仅草稿就作了30余幅。1941年8月,徐悲鸿在喜马拉雅山下的大吉岭创作了《愚公移山》。由此可见徐悲鸿在进行创作前,首先是拟订了所要抒发的是不屈不挠抗日情怀,之后再确定用愚公移山的故事来体现这种抗战的决心。至于人物形象那都是在正式动笔前作了大量的准备,之后才谈到画面的具体经营和笔墨的操作。这幅画之所以能以形象生动的艺术语言表达了抗日民众的决心和毅力,正是因为作者在传说的历史题材中融入了自己的这种情感,使画作摆脱了传说的虚拟,具体的进入了人们的现实生活中——为抗日主题服务。我们从此可认识到真正的创作绝不是提笔就来的。一幅艺术作品的产生必须有情感的融入,而且必须是很具体的情感,不能是空泛的、虚拟的。

对于某个画者而言,有时他可能专蓍某种物象,那么也就是说这种物象对于他来说具有某种特殊的心理意义。比如徐悲鸿一生中画过很多马,他所画的马中融入了马所具有的无羁绊,尚桀骜的本性。和别人一样,马在他心目中是力量、速度、自由的化身,令人神驰飞越,朝气勃发、腾踏奋进的力量。从而可以在创作中或一展胸中的抱负,或一浇胸中不平之块垒。有人从心理学的意象分析上认为徐悲鸿画马乃是他的心理向往与艺术追求的一种表现。不错,但必须清楚的是,徐悲鸿画过许多马,在每次创作过程中,因为他头脑中已经储备了这种比较具体的情感,因此针对更具体的情感对象只要略作些小的调整,就可将情感很好的融入。比如徐悲鸿有一幅作于重庆,送与敬文爱妻存之的马图(图3),题款云:“哀鸣思战斗,迥立向苍苍。”这匹马特意从后面展示了马的强壮的筋骨,以马首微歪向西扬天长啸的造型展现了作者的感慨:空有一身本领,但“鸣之而不能(被上司)通其意,(上司)执策而临之,曰:天下无马。”如果没有具体的情感作铺垫,怎能经营出如此的画面?再比如徐悲鸿有幅画的是一匹纵身前驰的骏马。马腾踏雄武,但作者的题款却以一问一答式道:“问汝健足果何用?为觅生刍尽日驰。”原来他也是通过马在抒发自己空有一身本领,却只能为了果腹而终日东奔西跑。我们看题款再看图,看图复体会款。就会感到整幅画充满了作者那种生不逢时的感慨。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>