日前,知名收藏家颜明在微博上发表了一封《致藏家刘益谦的公开信》。信中,颜明意味深长地反问:“这些‘以假乱真’的拍品有什么功能?是迷惑老百姓对中国古代艺术品的认知?还是用所谓的‘真迹’抵押给银行以圈大笔的钱?”这些犀利的言辞让网友倍感震动。

当然,这只是颜明的一家之言,并不足征。但抛开该事件不论,我们仍然可以看到,此前的“金缕玉衣”事件、“砥柱铭”事件,都表明了在艺术品市场上,花钱运作赝品并非空穴来风。下面,我们就请业界资深人士客观分析、探讨一下赝品是否真的是某些不法分子“圈钱”的工具;如果这种勾当真的存在,那应负什么样的法律责任。

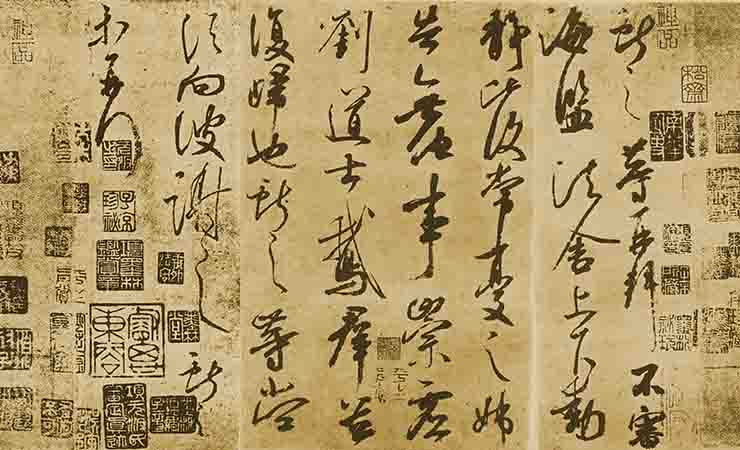

古书画鉴定家 刘建业——

送礼渠道不畅

假画转移阵地

据我观察,运作书画赝品“圈钱”近年来愈演愈烈。因为,此前假画进入市场的途径比较多,特别是送礼部分,占到假画输出份额的百分之五十以上;现在,由于整个社会政治环境的影响,送礼这一通道基本被堵住了,但假画的运作者仍然要获得经济效益,自然会把主要方向转移到抵押、融资上来。

这并非是空口无凭的推测。常见的运作书画赝品“圈钱”的方式,有通过银行、典当行抵押贷款或通过文化公司炒作后融资等。近期找我们鉴定书画的单位中就有不少是金融机构,可以看出艺术品抵押贷款有增长的趋势,但我所接触过的这些作品,有不少确实不对。

在市场经济条件下,艺术品通过各种形式进入市场本来无可厚非,和资本结合当然也是合理的,但现在关键是如何防止书画赝品在艺术品市场上的扩散。由于艺术品的真假判别太难了,所以投资方必须特别谨慎。我一直就提醒,凡是有抵押贷款业务或进行书画资本运作的机构,首要一条就是把好作品的真伪关。如果画作没有问题,投资肯定能获利,但如果作品是假的,那损失将特别惨重。

为什么运作书画赝品“圈钱”,会比运作其他门类的艺术品多?因为书画的鉴定比其他门类都难,涉及到时代、作者、旧仿、新作等各方面内容,很容易“打眼”,所以风险最大、问题最多。但任何事情都具有两面性,高风险伴随着高收益,资本乐于与书画结合也基于此。

当前,国家没有一个法律法规对运作书画赝品“圈钱”进行监管,因为真伪太难下定论了。即使国家出台了法律,规定鉴定方要承担连带责任,恐怕也很难实操。譬如银行收了一件价值两亿元的古画,为抵押方提供了一亿元的贷款,后来又有人说这件作品不对,那也只能是争论,因为没有一个权威的、绝对的机构可以一锤定音断真假,所谓的连带责任也就无法执行。但是,国家为了稳定市场,让大家更有信心去涉足艺术品市场,还是应该制定相关的法律法规,这样,总会对运作方起到一定的威慑作用。

当然,我始终认为,投资方谨慎,是堵住所有漏洞的根本,凡是模棱两可、有争议的东西,就应该搁置。尤其重要的是国家应尽快建立起一个权威的鉴定机构,面向民间收藏,如此,那些专家们一致看假的作品,也就无处可遁了;而凡是专家们一票否决的,也应该被摒弃在资本运作之外。这才是医治艺术品市场中书画赝品泛滥的最好药石。

收藏家 冯毅——

明清仿宋元画作最有利于“做局”

当前,国内炒家运作赝品,推高后进行抵押贷款或融资的情况相当多。最高产的齐白石,一生不过画了三万多张画;同样被热捧的张大千,一生也就画了两万多张画,而现在他俩的作品,出现在拍卖市场上的得有几十万张计了,假画已经远远多于真品。

成本极低的假画,进拍卖行炒到几千万元,再拿到银行抵押,哪怕只有三分之一的抵押款,也是一两千万元了,收益多高!所以,真东西抵押不合算,赝品更有“优势”。这样的运作尤其喜欢“老假”,行内叫做“老葱头”,主要是指明清时期仿造宋元的作品,或者佚名的古画,因为这些在国际市场上价格极低,卖不了几个钱,又容易蒙混过关。国内外的古玩商相互勾结,几万元弄进来后,上拍卖行炒到几千万元、上亿元,之后就到银行抵押,银行为了完成放贷任务,收取利息,一看拍卖成交记录,认为抵押个三分之一也没什么,就把钱给放出去,结果往往在这上面出事了。因为,拍卖行并不保真,只要有佣金拿,也不管你真拍假拍,就给你开发票,这给了“做局”者极大的便利。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>