透视影像对判断书写是否自然甚有助力,但得先了解书写墨色变化的科学原理才能识别何谓“自然”。

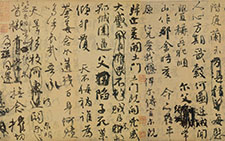

②叶恭绰《行书王安石咏竹诗》中一个“柏”字

②叶恭绰《行书王安石咏竹诗》中一个“柏”字纸张吸收水墨是毛细管现象,速率视乎毛孔大小和纸、墨、空气三界面间的表面张力,墨初触纸时吸收最快,逐渐减慢,有如煞车减速,原理在百年前已大致明白,早经实验一再证明,简单解释是水墨本身有流动阻力,纸内水墨愈多阻力愈大,流动也就愈慢了。重点是若用相同的纸墨,就有相同的吸收速率特性,行笔起落有轻重快慢节奏,墨色就产生“自然”变化,慢笔时纸吸墨多,快时吸墨少,因而行笔转折按提的迅时动态可由墨色变化观察,一般书法作品不需用透视方法亦可见。图②是叶恭绰(1881-1968)《行书王安石咏竹诗》中一个“柏”字,拖笔起首处墨薄可见纸纹,转折慢行即变厚,左旁“木”字按笔处更慢,薄纸吸墨至饱和而散化,右旁“白”字末横钩上提再下点也见轻重浓淡分明,书写精神动作通过墨彩表现,栩栩如生,此所谓“神采”。

苏轼书品用墨偏浓,所以墨薄处色亦不淡,视觉上深浅对比较弱,印刷品图片会看不出,但由原作或直接拍摄的影像是不难察觉的。

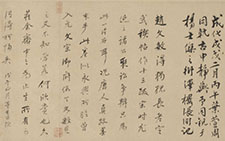

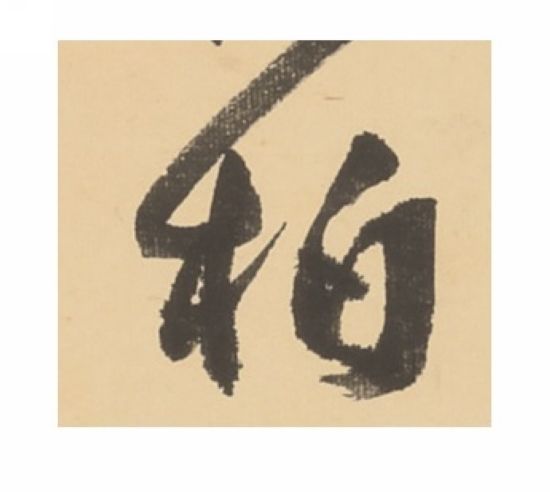

③取自《题王诜诗帖》四字的精细图像

③取自《题王诜诗帖》四字的精细图像图③四字取自《题王诜诗帖》精细图像,数年前得北京故宫提供,只要把电脑显示屏光度和视线角度调正,“公”字一笔内墨色层次也可以看到,另三字笔间字间深浅变化更容易识别,但在故宫出版的画册中则不易辨,深浅色泽层次失准是画册一大弱点,影像多经一重处理程序就多一分失真,印刷品光暗比例大约只到百比一,摄影机和显示屏则可到千比一,但仍不如人眼灵敏。在阳光下拍照,人面上阴影在打印照片中乌黑不辨,但当场眼看清晰,就是此故。

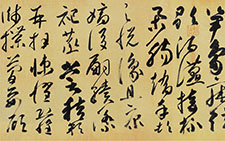

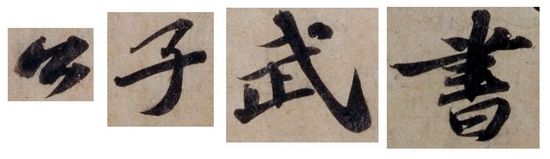

④“苏”字,取自《题王诜诗帖》(左),取自北京招待会发布的《功甫帖》(中)与透视影像(右)

④“苏”字,取自《题王诜诗帖》(左),取自北京招待会发布的《功甫帖》(中)与透视影像(右)图④左方“苏”字亦取自《题王诜诗帖》,右上角短撇尽处提笔墨薄可见纸纹,“禾”部末笔作长点回收,两端墨色稍薄于收笔余墨处。字内各笔亦有深浅差别,例如“鱼”部细笔长划色泽最淡,粗撇由浓变淡。同图中,右是北京招待会发布的《功甫帖》“苏”字图像,摄影机性能比故宫更高,但同大正影和透视都难察一笔内变化,且全文九字一律深黑,显示吸墨饱满,却又甚少散化,明白上述科学原理就知道书写时速度必又稳又慢,笔亦小心保持狭窄干湿范围。幼时摹帖学字就是这样,为求形似,必逐笔缓写,每笔只蘸一点墨,不干不化,用透光照视也没多少墨色变化,苏轼行书可会有此写法?

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>