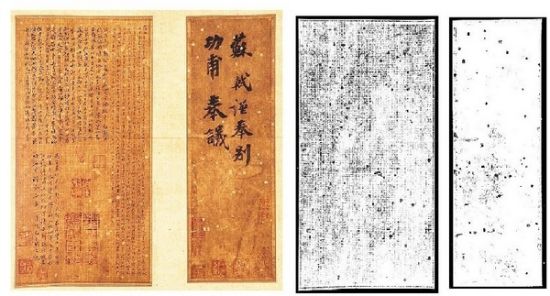

⑨把透视影像(下)作简单电脑处理,消灭所有字印,再把光洞变成黑点(上),清楚看到二纸间洞形和位置全不对应。

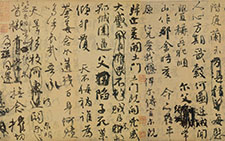

⑨把透视影像(下)作简单电脑处理,消灭所有字印,再把光洞变成黑点(上),清楚看到二纸间洞形和位置全不对应。拍品本纸上的反常现象除印章之外还包括纸上大量的圆形小洞,图⑨透视影像显示旁配翁题一纸圆洞更多,总数过百,翁题于1790年而许汉卿重装于1953年,所以二纸上这些破洞产生于此期间,年代不算久远,产生原因不详,在近两百年的作品中鲜见。一般书画纸张破洞岀于虫蛀,但虫蛀由外入内,穿越多纸,连接两页的洞形和位置必有若干对应关联,翁题一纸许汉卿称“副页”,李佐贤称“后另页”,所以与苏帖可以是一开两页或同册中的连接二开,图⑨把透视影像作简单电脑处理,消灭所有字印,再把光洞变成黑点,清楚看到二纸间洞形和位置全不对应,蛀虫岂能只蚀穿苏帖三层旧纸而无一洞穿到对页或后页的翁题呢?同纸内每洞孤立,蛀虫又如何爬到纸中过百不相连之处?林霄君对这些破洞作了非常奇妙的解释,称南方虫蛀横向的长洞,北方虫钻圆洞,但未说明“北虫”“南虫”是什么虫,每洞孤立如何行动蔓延繁殖?蛀蚀如何能分辨上下左右或长形圆形?这些神化之说作者没提供科学根据,读者可不必理会。常人凭直觉作简单推测,这些破洞可以理解是作伪者把纸张做旧惑人的手法,例如喷一些酸液把纸张腐蚀,或喷糖水招引虫蚁咬食,小水点在空中自成球形,落到纸上自然近圆形,而且大小相约,如旧日熨衣服用喷水器,水点落到衣上也有同样特征。

何谓科学辨证?

近代书画鉴定专家中最广为人所钦服者莫过于张珩(1914-1963),他在《怎样鉴定书画》一文中首段就开宗明义地强调“以科学的方法来分析……打下比较有据的材料基础”。全文中心是要先明白各种风格规律,然后按规律而定真伪。这固然是科学方法的基本原则,不论是自然科学或社会科学,主旨就是从复杂的现象中找岀简单的规律,然后这些规律就可以应用来分析理解其他现象,凡见不符合规律的情况都须质疑,这是研究科学必须具备的态度和精神。但还有其他较为专门的重要科学原则是常为人误解的,例如一般人听见“科学分析”会以为必是黑白分明的程序,其实科学判断的基础是数学或然率,亦即估计可能性,证据的强弱按可能性高低而定,在许多情况下规律也是模糊约略的,有时因资料有限而不能确定规律,有时规律本身就不是绝对性的。例如人每天睡觉是常规,但亦有时会违例不眠,所谓常规只是指“最可能”发生的情况。医生诊病是一个最普通的实例,所谓病征就是不符合正常健康规律,每一病征可以由不同病源引起,诊断要综合所有病征作最大可能性的估计,并不保证正确,往往在初步诊断后试用一些药物或加做一些化验,视乎结果而修改原来的诊断,背后原理就是资料愈多估计就愈准确,在任何阶段,最大可能性的诊断就是最简单的解释。换言之,病人若有十个病征,若能以一个病源解释,就是最简单的诊断,也是最可能的毛病了。若作多个病源解释,即病人要同时患上几个病,可能性当然必低于只患一病。法庭判案也是基于这原则,被告人的行动若有一两项不符合平日习惯,不足为奇,但如有十项异常行动与罪行吻合,就是极强的证据了,任何习惯可以偶然破例,但同时破例十项就难像是出于偶然了,辨析书画真伪的基本原理亦不外如是。

在前文所列五项疑点中,三项属于违反常规一类:

1.行书落笔有快慢轻重,墨色变化随而有自然规律,宋元旧作墨色褪落尤为易见,拍品上翁方纲及许汉卿题字也甚易见,《功甫帖》九字反而难察是反常现象;2.藏家钤印的常规是求平正不歪,“图耤”两半印同歪7°而无重叠是极端反常;

3.旧纸上虫蛀破洞有惯见的规律特征,原为对开或前后页的二纸上洞形位置全不对应是不正常的,逾百小圆洞大小相约也是罕见的。

在墨、印、纸三方面反常的情况下,最简单的解释就是一件赝品了。以此作为初步判断,再看其他证据也完全符合。作伪者一般都懂得由旧卷册中割出空纸,“图耤”歪印可能为旧纸上原有,左缘半印无明确记录,但有割移迹象,“义”字“羊”头印有翁方纲记录,因而加大,不能重合为“义阳世家”印,纸张透光度足够作摹写用,墨色平板是缓笔摹写的特征,安、翁、李三家著录有别,可能所见三本不同,《安素轩石刻》及《景苏园帖》拓本外也有珂罗版印刷品,所用母本也不知是否同源,任何一本都可用作底本作伪。以上众多疑点严重程度不一,墨色问题最大,也许每项可另作辩解,但可能性之低有如把十项病征分作十种解释,要或然率低至多少才定为伪,当可人各有见,科学诊断以最大可能性解释为结论。

科学辨证并不局限于纸墨印各方面的数量化比较,任何客观事实都须考虑对整体解释可有矛盾、对估计真伪可能性可有影响。考证文物,对史籍资料尤须仔细,拍品真伪问题可由此彻底解决。

双钩填廓

《功甫帖》的一个争论焦点是拍品九字是否以“双钩填廓”手法作伪,这其实是不重要的,因为作品的真伪与作伪的手法是两个不同的问题,后者一般都没有足够证据,只能猜测,前者衡量真伪两种可能性高低,较为容易,犹如医生诊病,一般只是判断所患何疾,详细得病过程甚难确定,属次要问题。正方以为在透视影像中不见钩边痕迹即可否定为“双钩填廓”手法所制,这是广泛的误解,“双钩填廓”与墨色是否呈现钩边并无必然关系,因为钩与填可分二纸进行,若先“双钩”轮廓一纸为底,再盖上另一纸透光“填廓”书写,就不会有钩边痕迹了。误解源于一段误传为谢稚柳公的文字:“先钩后填,古代时是用涂烫好黄蜡的薄而透明的纸(涂蜡使纸变得透明)蒙在原迹上,再以淡墨用细线钩出书法或绘画的轮廓,完成后取下蒙纸,将适当的墨色或颜色填进轮廓中去。这种方法,由于是先钩好轮廓再填的,所以被称为双钩廓填(又叫响榻)。”文见周克文“执笔”《中国书画鉴定》一书,谢公列为“主编”,据郑重《谢稚柳》书后列其著作,此书不在内,而且初版刊行于1998年,已在谢公身后一年,却一再广播为其所言,以作钩填同纸的根据,但试想有多少人会用“薄而透明”的蜡纸作日常书写呢?用作伪摹岂不见纸即识破?笨人作伪也该想到在蜡纸上另蒙一纸摹写。文字既出于周克文之手,即使按谢公意录,可能误解或误植了一标点,若改为“完成后取下,蒙纸将适当的墨色或颜色填进轮廓中去”,就没有矛盾了,不论与否,钩填分二纸是任何人都该想到的简单法门,不言亦该明白,此所谓“尽信书不如无书”。

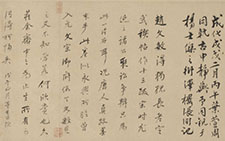

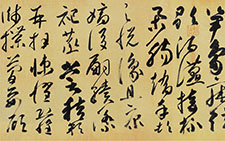

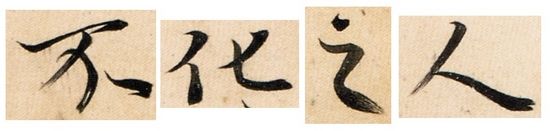

⑩元代陆继善以“双钩填廓”重摹的唐摹本《兰亭序》中的四字

⑩元代陆继善以“双钩填廓”重摹的唐摹本《兰亭序》中的四字要充分了解“双钩填廓”手法,莫如参考元代陆继善以此法重摹的唐摹本《兰亭序》,陆氏自识云:“因念尝侍先师筠庵姚(式)先生、文敏赵(孟頫)公,闻双钩填廓之法,遂从兄假而效之”,图⑩四字取自《云间书派特展图目》,墨色枯润浓淡相当易辨。

何以印刷品中“双钩填廓”墨色变化会比《功甫帖》高清且摄影像或实物更清晰呢?这就是摹者书法功力的分别了。摹写在书法家间是一科专门技巧,唐摹《兰亭序》者皆为大书法家,行笔有快慢节奏,墨色自然就有浓淡枯润变化,元代重摹也极力传神,是石刻拓本无法表现的,所以摹本才被视为“真迹下一等”。作伪者可用钩本、拓本或印刷品摹写,但书法水平低就只能保持笔画形状位置,不能忠实表现墨色变化了。所用底本何物后人难以识别,但仍可由墨彩传神辨伪,陈方题《陆摹》对高低手之别作了清楚解释:“钩填摹搨之法盛宋时,惟米(芾)南宫、薛(道祖)绍彭能之,盖深得笔意者然后可以造此,否则用墨不精,如小儿学描朱耳。继之亲承姚先生,先生与赵文敏皆知书法,故今摹搨禇河南《修禊帖》笔意俱到,非深得其法者未易至此”,“小儿学描朱”就是逐笔缓写,无“笔意”就是行笔无快慢节奏,墨色自必呆板,“用墨不精”就是指缺乏变化,米、薛、赵等大家用钩本定位,再模仿原作行笔动态,“笔意”经过墨色变化传达,与庸手伪摹不可同日而语。在《功甫帖》的争论中,误传“双钩填廓”一词定指在同纸上钩线涂墨,若真如此,宋元大家米赵又岂会研习?与“小儿学描朱”分别何在?思考稍用逻辑即明。

流传链接与逻辑辨证

流传有绪是《功甫帖》引人入胜之处,表面证据是乾隆年间为安岐收藏著录,后为江德量所获,1790年得翁方纲题,再传至鲍潄芳(1763-1807),镌入《安素轩石刻》,至1871年为李佐贤著录。一件作品在百多年间得四大名家认可,当然不能轻视,四人之前还相传为项子京、梁清标所藏。

考证流传历史也得遵循科学原理:真迹只一件,一手交一手,顺时序由作者传到后代藏家,首尾相连有如锁链一环扣一环,称为监管链,若有一环不扣,链就断了,在数理科学上属于“一维空间系统”。追溯古物流传如过海关入国境,单线人龙排队检查签证,若一个人通不过,后面的人都过不了关,要将挡关人带开另行处理,后面人才能前进。书画作品流传千年,大多数收藏环节无记录,无史实可查对,信心就打折扣,所以有记录的环节愈多信心愈高,市场价值因而随名家藏印与著录涨升,但水能载舟,也能覆舟,若有一环记录查出不对就断链,足够证明作品为伪,其他各环不用再考,真迹的流传链接不会有一伪环。这原理可由《功甫帖》的安、翁、鲍、李四环明白。册页真伪混杂是常事,李册四帖也不知何时何时集成,册中他帖或副页真伪不必理会,有如入境携带行李,行李不过人仍可过,只要拍品本幅与李记无大矛盾,即可让过第一关。第二关是考查鲍李间的链扣。

鲍潄芳随父鲍志道(1743-1801)在扬州经营盐业发迹至“称江南首富”,极富收藏,于1799年延聘扬州篆刻家党锡龄(字梦涛)制《安素轩石刻》,卒后长子冶亭及次子约亭先后继承,至1829年完成。约亭之孙瑞安于光绪壬辰年(1892)撰《煮石斋稿·安素轩读画集》,自序云祖传藏品仅“稍稍散失”,而约亭与子还“别有庋藏”,惟“至咸丰中经乱,乃尽毁于贼,……,家藏及戚里中所见名迹,今皆无有”。“咸丰中乱”即指1856年太平天国农民军克扬州,鲍家既“上交天子”,自然成为泄愤对象,致家藏尽毁。李佐贤生于1807年,自序云笔录始于“年五十”(1856)正是鲍藏毁于扬州之年,此时他“就养都门,优悠暇日”,即在京城侍亲,“昔年所见尚能记忆者十中一二”,所以五十岁前所见有录亦仅凭记忆,《功甫帖》有尺寸,当为后来笔录,漏网之鱼的未毁的鲍家藏品不多,即鲍李二环相扣机会低。拍品符合李记,其为《安刻》母本的可能性亦微,一加比对就完全清楚了。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>