陈忠洲出生在孔孟之乡山东,自幼喜爱画画,2006年进入中央美术学院国画系进修,他以良好的造型基本功,广泛涉猎各家各派,虽然取景仅受焦点透视的束缚,但在比较写实并略参版画手法描绘山水实景上,迈开了稳健的第一步。他从不满足于写生,满足于一心耳目,而是用全副身心去感受那已与历史文化合一的内在精神。对于传统,他身份重视前人创造的艺术规律,不只临前人的一丘一石,而是研究各家各派的闪光点,思索前人那体现在境象与精神;质与势;笔墨与丘壑;功夫与天然中的艺术思维方式,值得注意的是:对于生活,他锲而不舍地抓住了雄魂壮阔的崂山,对于传统,他又把视点主要集中于北宋。这是因为常年耳濡目染的大山得壮丽,世代傍依大山的深情,使他形成了山水美的理想,形成了他选取传统精神光而大之的独特视角,导致了他以北宋式大山大水讴歌精神家园,特有的方式,他先入手于黄宾虹,学其精髓后又逐渐形成了自己清新高古的风格;让人耳目一新仿佛进入佳境一般。之后他又不断完善相应的表现方法,法度求严谨,气象务求雄浑等等。他的与众不同的风格也便脱颖而出。

陈忠洲山水画的第二个引人瞩目之处,是在境象上统一了大美与充实。大美是一种很难描述的美,正像“大象无形大音稀声”一样,犹如“羚羊挂角,无迹可寻。”在视觉形象上处理不好就会流入空泛;然而陈忠洲却辩证地领会了“大美无言与充实之谓美”的关系,把象雄境阔、势长、质实等视觉因素成功地统一起来。特别他的横幅巨作中,幅幅构图饱满,但见巍然耸动的群山在莽林玉树与云涌泉奔的陪衬下显示了巨大的体量感和无尽的空间感。古代文人画家偏爱的无画处不见了,靠文学语言拓开画境的长篇题诗省略了,剩下的只是在晦明变化中山石的细密错综的结构,只是在空间中起伏的笔笔不苟的密林;只是时浓时淡,若聚若散的流云,还有时分时合跳跃的理想化的山水,却仿佛置足于身经目历而应接不暇,充满可视细节的实景之中。仔细研究,可以发现,为达到这一观景效果,陈忠洲别具匠心地处理了质与势、远与近,“以大观小” 和“小中见大”的关系。

从整幅画而言,他注重了“以大观小”“远取其势”,尽量大可能地扩大视野,一如作者站在对面的高山之巅平视这雄浑无尽的壮观景色。这种把近景推远的手法,因善于“容势”而造成了气势磅礴的视像。但是,如果一味大处远处着眼,势必会淡化诸多精彩的细节而使之空泛,更难以造成“山从人面起”的高山仰止之情。为此在局部具体形象的描绘上,陈忠洲又力求“小中见天”,近取其质;在具体描绘时极情尽致地把远山拉近,不厌其烦地表现它的雄强与坚劲,刻画它的千变万化的结构与美不可言的机理,仿佛以最大的努力吸引观赏者注视这无比充实又唤起人们感情的片段。加以在空间处理上对焦点透视摒弃,对“丈山尺树”传统比例的运用,适足令观赏者似乎总是站在山脚之下而仰望壁立的群山,像欣赏北宋范宽的山水画一样产生“远望不离坐处”的惊叹。为极尽精微的再观山水之质,陈忠洲还常常把一块巨石视为高山,把一株小草当做大树,留连忘返地进行深入研究;甚至把肌理美妙,不名何皴的大石搬回家中,朝夕唔对。这种“其大无处,其小无内”的观察表现方法,正是以真实而丰富的细部充实气势博大的空间的有效手法,也惟其采用这种手法,才显而易见地以可视形象扩大了精神容量与感情力度。

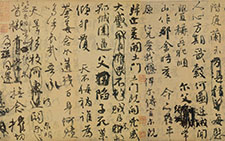

陈忠洲的山水画第三个引人瞩目之处,是擅长于以古法变我法,在法度谨严中求法外之法的机趣天然。所谓古法,但实际上包含两个方面,一是古人笔墨语言中反映出来的中国山水画艺术表现的普遍规律,比如它必须服从于概括而又意味的提炼物象,也必须服从于生动而有效的传达国家的性情,还必须以尽可能多样的对立统一因素表达相对立的笔墨之美。二是符合上述艺术表现规律又具有个人特色的构成方式。对普遍而言,它是世代画家参悟累积而来,不下一番深思苦练的功夫,就不知其好,更说不上得心应手。对个性方式而言,它则是每一个画家竭尽心力的艺术创造,是其自成风格的标志,不去透彻分析就学不到创造个人笔墨风格的经验。

正因陈忠洲理解了上述道理,所以他既不脱离古法反映的表现规律而妄自标新立异,也不脱离生活观察去拼凑古法急于求成。他首先以古人的笔墨服从对象表现上去追寻,比如王蒙干竭而松动的笔墨如何恰到好处的显现了层峦叠嶂中的丰茂植被,龚贤苍润的笔墨又怎样生动地描写了湿润幽静而草木丰茂的江南风光。其次,他也从笔墨幻化物象的功能上去探索,比如为什么文徽明、董其昌到龚贤等人的树木都画成纵剖面,树叶全部生长在树干的背面。再者,他从笔墨美上去思考,比如王蒙的皴法怎样实现了乱中有序,龚贤的积墨何以取得了薄中见厚和黑中透亮的奇效。另外,他还对山水画语言进行了剖析,看到画家的语言能力与语言特征即表现在一树一石的语汇上,更表现在以语汇造句并最终连缀成篇的组合方式上。因此,他认真学习山水的语言,要从词汇造句开始,一句一句的学,一句话一句话的说,一种组合方式地研究。但无论遣词造句还是布局谋篇,都必须先从掌握前人的语言开始,再从其观察提炼方法对生活中形成自己的语言。正是本着这样的认识,陈忠洲终于形成了不远离传统又具有个性的笔墨语言特色。孤立地看,他描绘大山高岭的刮铁皴、雨点皴、折带皴、斧劈皴,一一学有本源,他描写杂树秋林的鹿角枝、攒点等,也无不来自前人,甚至他画瀑布流泉的瘦劲的笔法,谁都可以看出受李可染的影响。然而联系起来看,陈忠洲的大山大水,却以拙厚繁密的笔墨,夸张了折落的大山的方中有圆的力度,又以干粗叶密树冠浑圆层叠的张力,造成了前人所无的浑厚雄强和波澜壮阔,览观了自树一帜的绘画语言风格。

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>