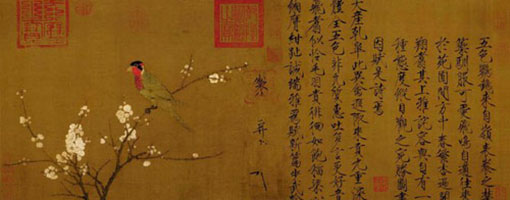

画也有“繁体”与“简体”两种不同格调。北宋人的那些千岩万壑,可说是繁体,南宋马夏所画的“一角山水”,还有元人倪云林所画的松林亭子式的一丘一树都可说是简体一 路。简体要“简而不单”,繁体要“繁而不烦”、“多而不乱”。

简体的形成过程,是伴随着写意画的发展过程的。从工笔到写意,这是画法上的由繁到简。至于构图上的“简体”,与写意画的发展也是密不可分的。(当然我们不能说工笔画本身就没有简的构图)写意画(应叫“意笔”)应该是“貌离神合”、“似非而是”。

写意是对笔墨的解放

发现笔墨的重要性到承认笔墨的相对独立性,是一个进步过程。这个过程就是写意画发展的过程。所以从某种意义上讲,写意画对笔墨是一个解放。中国画强调一个“写”字,就是强调笔墨的美,就是强调艺术的形式美。

大写意因何变形

大写意花鸟画之所以要变形,其原因不外两个方面。一是通过变形,可以使“神”更为突出,即不受造型的真实所约束,可以更自由些地来使“神”在原有水平上再提高一步。这就是古人所说的“遗形取神”,或“物外得似”。另一原因是因为大写意笔墨精简,是不便于曲尽物态的。只有高度精炼的笔墨技法,才能够取得大写意应有的那种效果强烈艺术特色。那种认为大写意花鸟画的变形是造型上的低能观念,是一种误解。

画家的偏激

画人论画,或有偏激,未谓不可。盖画人无一己之见与一偏之爱,则无个人风格。既有个人风格,则有个人爱憎,以此论画,安得不有偏颇哉。古人云,仁者见仁,智者见智,无足为怪也。唯画论家论画则应力求公允,不可喜张厌李、厚此薄彼也。

可以打马虎眼

做人处事不可“打马虎眼”,但画写意画却可打马虎眼。例如远处某些看不清楚的景物,你一定“认真”刻画清楚,但会失真,这种情况最好用打马虎眼的方法处理,不信你可试试看。

画固不能悖于物理,然苛求物理、置画理于不顾者,非知画者也。或有谓鹤置松上,有悖物理,斯盖不知画尚有画理也,鹤置松上乃画者以意为之,不泥守造化之有无也。

熟也能生俗

人但知“熟能生巧”,其知“熟能生俗”者则鲜矣。

传统还是至关重要的,画画的不知道传统就好比上楼时不走楼梯,偏要从外边爬上去,这是一种很不智慧的做法。

不求形似亦不离形似

“变形”要比单纯的写生更难,更高一档。但“变形”如何变?不是胡变乱变,变形要“不离形似”。完全离开了形,神从何而来?更何况变形也有高低之分。

夸张与变形的主要目的之一就是为了“取神”。中国传统说法叫做“夸不失实”。

写意画,贵在不求形似亦不离形似。此所谓不求形似者,非置形似于不顾,盖不斤斤于形似者也。唯其不斤斤于形似,乃能物外得似,遗形取神。

圆非无缺

在画论中关于花之造型有一个叫做“圆非无缺”的理论,意思是说画圆形花头不要画得像阴历十五的月亮一样圆满无缺,要留一点缺口才好看,才有变化。这就是辩证法,是圆与不圆的对立统一。像这种辩证法在书论与画论中俯拾即是,如“方中寓圆”、 “柔中有刚”(绵裹针), “寓刚健于婀娜”、“实中有虚”、“虚中有实”、“偏者正之、正者偏之” (治印章法)、“整者碎之、碎者整之” (绘画构图)、“密中求疏”、“疏中求密”、“散处有聚、聚处有散”…… 真是数不胜数。其说法虽不一,其理则一也——相反才能相成。

惜时如金

我当教员的那时候,其实连个业余画家也不是,年纪轻轻,我的业余只有累,年纪老了,我的业余也只有病,不过我学会了惜时如金,争分夺秒地抢时间画画。万能的上帝给大家的时间都是一样公平的,我比谁也不多比谁也不少,我力争的是一分一秒也不还给他……

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>