为什么中国绘画是历史(2)

2014-08-28

编辑 : 雅澜

作者 : 方闻

浏览次数 :

这里所讨论的是历史分析的本质问题。作为诠释学的一种形式,艺术作品的历史分析属于艺术的阐释和评论,它不是一种客观的科学。因为理解艺术史要有...

这里所讨论的是历史分析的本质问题。作为诠释学的一种形式,艺术作品的历史分析属于艺术的阐释和评论,它不是一种客观的科学。因为理解艺术史要有统揽古今的视野,这是辨证而循环的。譬如,为一幅画断代,我们必须从时代风格的整体语境入手,而所谓的时代风格又须由分析其它作品来界定。再者,理解也与历史学家根植的文化传统相关。[9](P.292-300)就中国画而言,尽管至少从9世纪起就已有相关艺术史研究出色的系统表述,张彦远在公元前847年就成就了深具影响力的《历代名画记》。[10]但后现代解构主义者却一直以来有意消解中国画这种整体完备统一的理论自律的特性,如文以诚(Richaed Vinograd)曾经提出“中国画应被看作是复合的、多元的或者多视角的……无需强调某种绘画的总体细化或者无用的类型化。”[11]由于中国画的鉴定经常面临诸如作者的归属或者作品的创作年代等种种棘手的问题,故今天比较年轻的艺术史家用谢伯柯的话来形容就是“对鉴定事宜一概怀疑,对鉴定方法缺陷置之不顾,一味解释内容而不及其余。”他们已经变成“相对主义者、解构主义者,更关心对这些作品在时代转换中不断变化的创作和鉴赏方式的差异。”但是,正如高居翰所指出的,怀疑“建构完备的早期中国画风格史伟大工程……”就像“在城市建成之前就放弃建楼一样。”[12]谢伯柯也表达了同样的观点:“当[我们]人文主义者试图理解复杂的历史拼图时,就必须确定这些历史材料的年代问题。倘若不了解它是何时产生的话,你就不能历史地运用一幅画。”[13]

在《为什么中国绘画是历史》一文伊始,我就说早期的中国画,比如现藏大英博物馆传为顾恺之(约344—406年)的《女史箴图》,(图一)或者藏于大都会博物馆传为董元(约活动于937—976年)的《溪岸图》[14],必须恰当地断代并作为历史对象加以描述。风格判断与鉴赏作为认知方式是应该加以捍卫的,不仅因为它们是至关重要和富有价值的挑战,而且它们也是了解不同视觉语言的惟一手段。参照西方来类比分析中国画史,我也许会被指谪为民族本位主义,甚或更有可能被指责为追随东方主义者用西方艺术研究演进模式来研究中国画。[15]但是,我始终抱定我的艺术史普遍性观念,确信中国画的真正价值在于它表现方式的独一无二性。

图一

传统中国谱系的艺术史学

古先圣王受命应箓,则有龟字效灵,龙图呈宝……造化不能藏其秘……是时也, 书画同体而未分。——张彦远(九世纪中叶)《历代名画记·叙画之源流》[16]

这就是中西画评方式的差异之处。亚里士多德强调戏剧诗学是模仿,或自然的模仿,西方的审美理论更多是从观众、评论者的角度而不是艺术家的角度来看待艺术的。[17]亚里士多德把戏剧等同于模仿而非动作的表现,便是在表现者与被表现者、艺术家本身与其投入工作后的忘我状态之间划下一条分隔线,任何概念下的模仿都隐含了这种差别。而中国人看来,表意文字与图绘表现的功能是“图载”,是用来表达含义的。正如上述张彦远对古老传说的解释,文字和图像被认作是传播天命的媒介,而非视其为两种不同的艺术形式。淫猥图像的表意实践乃是出自于形象创作者的身体动作和心灵思维,所以中国人认为书法与绘画同时具有再现和表现的功能。按照五世纪学者颜延之(384—456年)的说法,有三种符号:《易经》的卦象,其表示“图理”;其次是字学,表示“图识”;再就是绘画,是表示自然形象的“图形”。[18]理解中国画的关键不是强调色彩与明暗,而是它的书法性用笔(线条),它呈现出作者的心迹。

近年来,西方艺术评论对了艺术家创作过程的强调,可作为我们进一步理解中国画的参照。比如,戴维·卢山特(David Rosand)在其著作《绘画活动:图形表现与再现研究》中指出:“描绘事物是复杂的活动,包含主观与客观、感知与再现、眼与心、最明显的还有手与身的活动。”[19]卢山特记述了普林尼所论古希腊两大画家阿佩利斯与普洛托杰尼竞技的故事。一次阿佩利斯去看普洛托杰尼,普不在家,他就画了一条极其优美的线条,作为自己到过的记号。普洛托杰尼回家后,便沿着那线条画了一条更雅致的线。后来阿佩利斯加了第三条线,无法更美了。普洛托杰尼承认技不如人,从此证实了阿佩利斯线条大师的地位。[20]这个故事令人想起两位中国书法大师王羲之(303—361年)及其儿子王献之(344—388年)的传说。一次,王羲之临赴京城之前,在壁上题写了书法。其子王献之要与父竞技,就拭除父亲的笔迹换上自己的手书。王羲之回家再看墙壁,叹道:“吾去时真大醉也!”便署上了大名。王献之却偷偷地脸红了。[21]

卢山特写道:“[阿佩利斯的]线条是艺术家的标记……它既是作品又是标识……作为一个表征,一种纯粹的踪迹,它不担负再现的责任。”[22]他用列奥纳多·达·芬奇的素描为例来证明他的观点:“观察与创作是同时发生的行为……对象被描绘时,其形象在纸上显现,如同在作者面前现身一样,作为他或她不言自明的统一体而获得存在。因此,绘画行为是一种投射行为,是自我投射的行为。”[23]贡布利希将列奥纳多对水与空气的分析当作“[艺术家]图解视觉理论的主张”,卢山特对此并不赞同,他指出“这幅素描并不仅仅是图解,不是传达一段文字含义的插图。”他认为列奥纳多的创作体现的是他关于水与空气的理念,正是在绘画本身特有的活动意义上,它超越了简单的模仿。[24]中国书法的笔法被认为是艺术家一种造型结构观念的表现。王羲之的老师卫夫人(272—349年)在《笔阵图》中,讲到书法家是“意前笔后者胜”。[25]与此相类,张彦远也形容顾恺之的画是“意在笔先,画尽意在”。[26]

传统中国书法评论为每一笔势都赋予了一套丰富无比的文字描述。[27]七世纪书法家兼理论家孙过庭(638—703年)师法王羲之,他形容书法仿佛是对大自然非凡的领悟:

观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态……或重若崩支,或轻若蝉翼。导之则泉注,顿之则山安,纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙肖,非力运之能成;信可谓智巧兼优,心手双畅;翰不虚动,下必有由。[28]

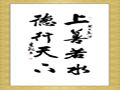

王羲之的《行穰帖》中,每一字都被表现为饱含艺术化圆状的有机形象,自由畅扬于空间。笔势旋绕中心轴承转起合,或粗或细、左右回环,将相对静止的二维形象变成三维的有机艺术形象。它所凭籍的不仅是字的结体,而且还有它的动态及其所占据的四周空隙。于是书法性用笔成为图绘的基本手段,人物形象周围的空白亦似乎是属于形象本身的一部分,继而实质上成为书法家本人的延伸。[29]

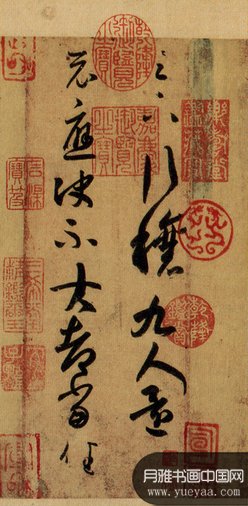

图二

“笔迹”或者“墨迹”正是书法家或者画家本人表现观念的物质显示。一位大师之“迹”可以看作是天才甚至是圣贤的物证。比如说王羲之的作品,通常都是一些致家人或者朋友的简札,像《行穰帖》(图二,美国普林斯顿大学艺术馆藏)、《奉橘帖》,用克鲁纳斯(Craig Clunas)[ 描述一位明代画家的]话来说,“是必要的社会关系素材。”[30]因此,作为其创作者社会人格的表征,这些作品就不仅是一件历史遗物,而且还是一种潜在的精神给养——如果观赏者体验过“神会”,有过自己的精神与艺术家的精神呼应和沟通的话。王羲之的信札典型地表明了传统中国文化中,临摹本和复制品的作用。王羲之物质性的“迹”最初是通过精致地描摹及其后几百种石刻或者木刻拓印复制的书法,通过“神会”,原创性的活动变成为再创造。这种复制实践有助于解释中国艺术与文化鲜明的延续性。其中艺术复制的过程与人类社会学的谱系观念是完全对应的。正如每个人的肉身都是其祖先的替换与演变,艺术传统的生命与权威经过无数次反复,留下了永恒的古代和永恒的新生。大师们的典范风格被作为某种生命基因(DNA)经过临摹和复制传播,刻印在后来的语汇因子里。后代画家通过学习古代风格并作为道统的传人,自视为前代大师的再生者,从而达到“神似”——与前代大师融合——艺术大师因此重又获得了生命。

关键词 :

中国绘画 历史

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

书画展推荐

书画论坛热帖

国画论坛热帖